Stefano Isola è professore ordinario di Fisica Matematica nell’Università di Camerino. Apprezzo molto i suoi libri, che sono capaci di coniugare la competenza tecnica delle scienze dure con la lucidità civile e l’impegno politico. Il suo recente A fin di bene: il nuovo potere della ragione artificiale (2023) è l’analisi più completa e plausibile che abbia letto su questo tema. Qualche giorno fa, il 4 luglio 2024, Isola ha pubblicato sulla rivista ACrO-Pólis un breve intervento nel quale analizza l’utilizzo delle Intelligenze Artificiali nel genocidio del popolo palestinese e inserisce tale dinamica nel contesto assai più ampio della storia attuale e delle sue tecnologie. Il testo si trova qui: Nuovo brutalismo e ragion artificiale. Ne riporto alcuni significativi brani, invitando a leggerlo integralmente per capire davvero in quale ambiente siamo immersi.

=========

In una conferenza su Lo spirito europeo e il mondo delle macchine, tenuta a Ginevra nel 1946, Georges Bernanos affermò, tra le altre cose, che le civiltà muoiono come gli uomini, ma non lo fanno allo stesso modo, perché in esse la decomposizione precede la morte. L’immagine di un carogna in decomposizione rende bene, mi sembra, l’idea del tipo di mondo in cui viviamo, perlomeno nel cosiddetto Occidente, in cui corruzioni multiformi e cangianti mescolano e sfigurano tutto, cancellando i confini tra le cose e rendendocele così penosamente illeggibili. […]

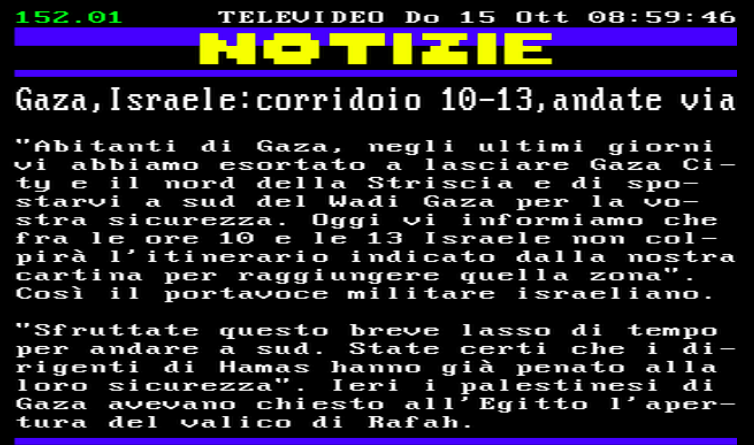

L’attuale sterminio genocida perpetrato a Gaza dall’IDF, ad esempio, si caratterizza come una delle peggiori voragini umanitarie della storia, certamente per la sua diabolica efferatezza, ma anche per il fatto di essere trasmesso in diretta audiovisiva, ovunque, orizzontalmente, e di essere perciò osservabile da chiunque voglia informarsi, e, nonostante questo, non solo non viene fatto quasi nulla per fermarlo, ma si continua ad inviare armi micidiali per la sua perpetuazione. Nella dimensione iperreale in cui siamo immersi, la diffusione in rete di un massacro di bambini palestinesi con droni controllati a distanza coesiste senza difficoltà con le discussioni sui concorsi della canzone spazzatura internazionale, sulle gare sportive o sulle disavventure sentimentali di qualche influencer, in un centrifugato di informazioni e intrattenimento che induce un’ipnosi collettiva assai più efficace della tradizionale censura, poiché elimina alla radice la ricerca di un riferimento reale, rendendo le persone insensibili alla contraddizione, impermeabili al dubbio e in definitiva incapaci di pensare. In questa totale dissonanza cognitiva risiede l’essenza del brutalismo politico e morale che si sta affermando ovunque nelle nostre esistenze collettive, seguendo il quale le nobili istituzioni del mondo libero, agendo come sicari per conto del grande capitale, oggi partecipano attivamente allo sterminio degli “animali umani” palestinesi, ucraini, russi. […]

L’attuale escalation militare si inserisce infatti in una più generale escalation tecnologica che già da alcuni decenni per molti suoi aspetti ha i tratti di una vera e propria guerra ibrida contro la vita sulla Terra e contro l’umanità, ed alla quale la farsa pandemica ha impresso una potente accelerazione. Le emergenze che si susseguono ininterrottamente, saltando da una “crisi” all’altra senza soluzione di continuità, sembrano tutte aver ormai adottato una medicina comune: la spinta fanatica alla digitalizzazione di tutto. Emergenza permanente e digitalizzazione sembrano due poli indissociabili che si alimentano a vicenda. […]

Una gestione che implica la progressiva eliminazione del contributo umano dagli accadimenti significativi, insieme alla moltiplicazione di entità evanescenti che ci allevano – in senso zootecnico – e ci tolgono ogni responsabilità. […]

Il tipo di controllo sulla popolazione esercitato dalla ragione artificiale si basa essenzialmente su criteri comportamentali, ed implementa il passaggio “obbligato” dall’idea (alla base della ragione liberale) dell’individuo autonomo che prende decisioni razionali per se stesso, senza riferimenti ad alcuna comunanza di natura con altri esseri, a quella di un decisore “situato”, il cui comportamento è in gran parte reso automatico ed influenzato dal suo “ambiente di scelta” (pienamente compatibile con la parodia dell’individualismo dei desideri rivendicati come diritti). […]

Ciò con cui abbiamo a che fare sono piuttosto entità destinate a divenirci aliene, cioè capaci di prendere decisioni in modi e forme autonome e per noi incomprensibili. Il punto chiave è che si sta passando da macchine che supportano compiti e obbiettivi umani, a macchine che simulano intenzioni e decisioni umane attraverso algoritmi predittivi e al tempo stesso del tutto imperscrutabili: neppure gli ingegneri informatici che l’hanno progettata possono sapere che cosa succede dentro la “scatola nera” di una rete neurale profonda, e dunque come l’algoritmo sia arrivato ad uno specifico risultato. […]

Sono disponibili software che consentono di decidere sulla base di correlazioni tra dati di ogni tipo, senza alcun riferimento al contesto o al significato, presupponendo la possibilità di prevedere, ad esempio, se un cittadino commetterà un crimine, se un candidato per un impiego sarà abbastanza collaborativo, se uno studente abbandonerà gli studi prima del tempo, se un potenziale debitore restituirà un prestito o se una persona avrà bisogno di una particolare assistenza medica. Una dimensione totalitaria che prefigura una totale inversione dell’onere della prova, reintroducendo un criterio analogo a quello dei processi per stregoneria: si è colpevoli in quanto accusati.

L’intreccio inestricabile di correlazioni significative e correlazioni spurie nei big data (queste ultime derivanti solo dalla numerosità e non dalla natura dei dati), assegna a questo tipo di decisionalità algoritmica una dimensione marcatamente irrazionale, perché basata sull’idea “psicotica” che tutte le connessioni siano significative, indipendentemente dal riconoscimento di nessi causali. Tale caratteristica è strutturale, non è dovuta ad inefficienze o imprecisioni tecnicamente modificabili. […]

Detto in altri termini, un algoritmo non può propriamente “sbagliarsi” (il che comporterebbe l’inserimento in un contesto linguistico condiviso), dunque non può avere “ragione” o “torto”, ma può mentire, e lo fa spesso, senza tuttavia “sapere” di farlo. Mentire senza sapere di farlo è precisamente ciò che rende la ragione artificiale pericolosa e al tempo stesso paradigmatica del tipo di mondo, iperreale, in cui stiamo entrando. […]

Un analogo tipo di decisionalità algoritmica è in atto nella guerra robotica: lo sterminio di esseri umani e la distruzione sistematica e diffusa di abitazioni, servizi e infrastrutture civili in Palestina è perpetrato da Israele attraverso sistemi di IA, noti come The Gospel, Lavender e Where’s Daddy?, che elaborano in tempo reale enormi masse di dati su tutto ciò che vive e si muove su quel territorio, e generano a velocità spaventosa molte centinaia di obiettivi al giorno, assegnando a persone ed edifici un “punteggio” che indica probabili “correlazioni” con Hamas. La guerra “intelligente” dell’IDF è un esperimento genocidario basato su modalità di ottimizzazione automatica che lo rendono, di nuovo, omologo a un videogioco. […]

L’esempio israelo-palestinese, per quanto possa apparire (per ora) estremo, ci aiuta a comprendere come la ragione artificiale operi una sintesi originale tra sterminio e burocrazia, agendo come una forma di colonialismo totalitario sul proprio stesso terreno. In effetti, le stesse dinamiche espansive e colonialiste che hanno caratterizzato le precedenti fasi storiche del dominio occidentale sul mondo, non potendo più esercitarsi sull’esterno (per complesse ragioni economiche e geopolitiche) si rivolgono ora verso il suo interno (anche il cosiddetto “grande reset” promosso dal WEF pare stia mutando traiettoria, e da progetto planetario si sta trasformando in progetto autoritario per il solo Occidente). In tale dinamica il collasso interno del modo di produzione viene subdolamente e sistematicamente negato attraverso la sua proiezione esterna, incarnata da provvidenziali nemici: il virus, il cambiamento climatico, i barbari assetati di sangue democratico e, puntualmente, le misure adottate per farvi fronte dall’attuale capitalismo emergenziale, digitale e autoritario, reiterano, su una scala sempre più granulare, la brutalità coloniale sulla sua stessa popolazione. […]

In questo senso, Gaza rappresenta non una singolarità storica e geopolitica, ma un possibile destino di disumanizzazione che ci attende tutti.