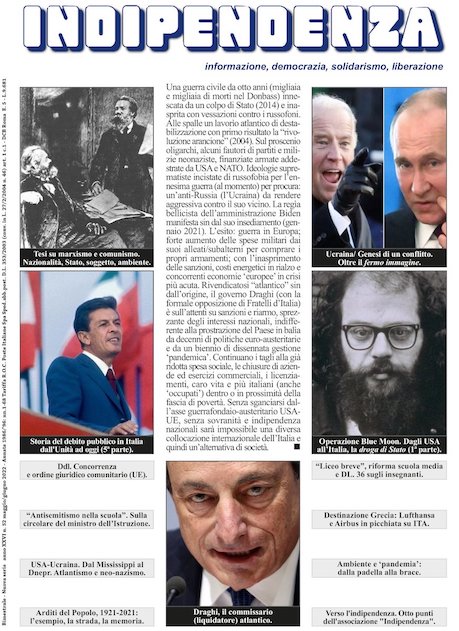

Il numero 52, anno XXVI (maggio-giugno 2022) della rivista Indipendenza pubblica un ampio e documentato saggio dedicato alla guerra in corso tra la NATO e la Federazione Russa in territorio ucraino. L’autore è Francesco Labonia, il quale conduce una analisi assai rigorosa e di ampio respiro, di natura geopolitica. È la migliore analisi che sinora io abbia letto su questo argomento.

Il testo si intitola «Ucraina / Genesi di un conflitto, oltre il fermo immagine» e si trova alle pagine 27-39 della rivista; qui sotto l’indice del saggio e una mia selezione di brani. Non trascrivo le numerose note che indicano puntualmente la fonte di ogni informazione.

==========

==========

Se la Russia è l’aggressore operativo, gli Stati Uniti e la NATO (con il regime di Kiev per procura) sono l’aggressore strategico. Aggressore strategico è colui che inizia prima la guerra, ma decide per necessità o calcolo di costringere il suo avversario al primo passo operativo, non lasciandogli scelta, obbligandolo ad intervenire affinché appaia come ‘colui che ha iniziato’. […]

Siamo dunque nel nono anno di guerra civile allorché il Cremlino si vede costretto all’intervento miliare per difendere i diritti di molti ucraini russofoni all’interno dell’Ucraina e allo stesso tempo tutelare, come vedremo più avanti, la stessa sicurezza della Federazione russa. […]

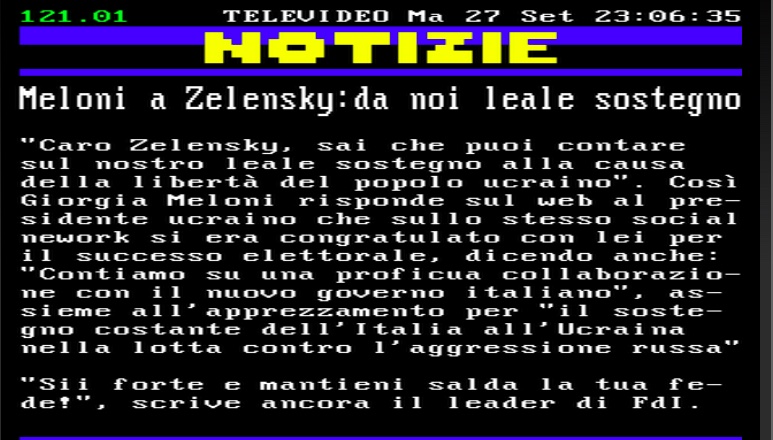

L’attuale presidente ucraino, Volodymir Zelensky, in campagna elettorale (2019) prometterà la fine della guerra nel Donbass e lo smantellamento del sistema oligarchico e di corruzione nel Paese, salvo poi rimangiarsi tutto una volta eletto. […]

Si riprendono in questo modo le fila dell’operato dell’amministrazione Obama e dei suoi ‘falchi’ interni (l’allora segretaria di Stato, Hillary Clinton, in testa), con l’infervorata sintonia della destra ‘neocon’. Del resto, dal 2014 al 2022, USA ed alleati hanno riempito l’Ucraina di basi militari e laboratori biologici, inviato quantità enormi di armi ed altro materiale bellico, addestrato esercito e paramilitari. […]

Tra il 16 ed il 21 febbraio dal fronte ucraino si abbatte una pioggia di fuoco in Donbass, su città e villaggi, contro case, ospedali, centrali idroelettriche, infrastrutture. I bombardamenti di artiglieria contro la popolazione aumentano drammaticamente, come attestano anche i rapporti quotidiani degli osservatori dell’OSCE. Al Cremlino si è di fronte a una scelta difficile: restare a guardare il massacro del popolo di lingua russa del Donbass oppure intervenire sapendo che, qualunque fosse stata la portata e il raggio d’azione, l’intervento avrebbe creato una crisi internazionale, con certezza d’indurimento delle sanzioni e il rischio di un allargamento del conflitto. […]

Il giorno prima, il 19 febbraio, secondo quanto riferisce il Wall Street Journal, il presidente ucraino Zelensky rifiuta una proposta di mediazione avanzata dal cancelliere Scholz incentrata sulla neutralità dell’Ucraina in cambio di sicurezza garantita da Russia e Stati Uniti. Lo stesso giorno, alla Conferenza di Monaco sulla Sicurezza, Zelensky dichiara di voler riconsiderare la rinuncia del suo Paese alle armi nucleari sancita con il Memorandum di Budapest (dicembre 1994). La dichiarazione, avallata dall’amministrazione Biden, a Mosca era paventata ed è percepita come una dichiarazione di guerra. […]

In Ucraina sono le fanatizzate ed invasate milizie neo-naziste ad essere individuate da USA e NATO come analogo soggetto operativo da potenziare. […]

Nel Paese, non è la sola componente sciovinista, neo-nazista, visceralmente anti-russa, fautrice del suprematismo bianco e della purezza razziale (ora ‘ucraina’, quella ritenuta autentica, di ceppo scandinavo e proto-germanico, ora genericamente ‘bianca’) in vista – così affermano – di una crociata finale contro gli untermenschen (i ‘subumani’), in primis gli slavi, i russi, da sterminare o ridurre in schiavitù. […]

In Ucraina sono in corso diverse guerre insieme: quella civile, quella tra Kiev e Mosca, quella per procura degli Stati Uniti e della NATO contro la Russia, quella per la messa in riga atlantica di Francia e Germania, quella su scala planetaria tra anglosfera contro multipolarismo, con principale antagonista la Cina. […]

La Russia, con il suo agire e la sua stessa (r-)esistenza, ha due colpe imperdonabili agli occhi di Washington: sta fungendo da levatrice di un mondo multipolare che, rispetto a quello unipolare post implosione dell’URSS (1991), priverebbe le classi dominanti degli Stati Uniti e dell’Occidente (una minoranza di popoli del pianeta) di ogni preminenza politica, economica, militare, facendo anche esplodere le contraddizioni tra loro e all’interno delle loro società. Inoltre, con il suo enorme potenziale di forniture energetiche e materie prime in cambio di commercio e cooperazione, rischia di sfaldare l’indispensabile – per Washington – posizione di dominio sul continente europeo. […]

Il gruppo dirigente statunitense è consapevole che gli USA sono una potenza in declino. […] È l’incubo che sta alimentando la spirale di follia espansionista sanguinaria e bellicista, particolarmente nelle ultime tre decadi, della politica estera statunitense. […]

Le sanzioni hanno avuto un effetto controproducente: petrolio e gas sono rincarati pressoché a livello mondiale, facendo segnare dei balzi positivi per la bilancia russa e rafforzando il tasso di cambio del rublo, elementi piuttosto importanti per la massima coesione interna. […] L’isolamento internazionale della Russia è praticamente fallito, così come l’obiettivo di metterla in ginocchio economicamente. […]

Allargare il conflitto, coinvolgendo NATO e USA più di quanto già sia, è quindi nell’interesse di Kiev che, senza un loro intervento diretto, non ha alcuna possibilità di vincere. […]

Quali sono i vantaggi che può rivendicare, ad oggi, Washington? […] Ha rintuzzato energicamente, per non dire sgretolato, l’Intesa franco-tedesca e le sue velleità di essere direttorio e forza motrice di un’autonomia strategica ‘europea’. […] Allo stato, il destino di Francia e Germania è indirizzato su un crinale di degrado politico ed economico. […] Washington, rafforzando così l’esercizio del suo controllo, ha creato ulteriori e più profonde fratture dentro la UE. […]

Si porrà il problema dell’inglobare (forse!) nella UE un Paese che, già prima della guerra, non era definito ‘democratico’, con un grado di corruzione a livelli stratosferici causa anche una corrotta oligarchia alimentata dalle casse euro-atlantiche perché il Paese divenisse un’anti-Russia, privo di effettivo stato di diritto, nullo come attività economica. […]

Più in generale, è paradossale che, volendo seguire gli Stati Uniti, i vari governi sul continente europeo stiano facendo di tutto nell’alimentare la guerra alle porte di casa e tagliare in tal modo i ponti con quella parte del mondo rispetto a cui si è economicamente complementari (Russia per le risorse, Cina per la manifattura di base, svariati significativi Paesi, ad es. l’India, come grandi mercati). Perseguendo questa china il loro destino è segnato: senza o addirittura contro la Russia, sono condannati a perdere rapidamente molta della loro influenza internazionale. […]

La globalizzazione, vettore dell’ideologia atlantica su scala planetaria, si sta restringendo al piccolo mondo europeo, e poco più, della ‘globalità’ atlantica. […] Mosca, del resto, se sul piano economico sta pagando un costo contenibile, allo stato attuale, su quello strategico è già assurta a punto di riferimento di quella maggioritaria parte del mondo che si sente da decenni bullizzata dall’arrogante strapotere USA. […]

Il governo atlantico-europeista di Draghi sopravanza in nefandezze tutti i precedenti, a partire dal suo essere così privo del senso dell’interesse nazionale in qualunque decisione assuma e, specularmente, essere in spaventosa sudditanza suicidaria alla NATO, cioè a Washington, anteponendo agli interessi del Paese quelli estranei e stranieri, accettando tutto, sacrificando tutto, a qualsiasi prezzo, senza fiatare. È banale, nella sua tragicità, rilevare ad esempio che il riarmo italiano senza precedenti per la NATO e l’Ucraina lascia sempre più alla marcescenza ciò che è pubblico (la sanità, la scuola i trasporti, la ricerca scientifica, eccetera), la manifattura italiana, il futuro stesso del Paese e delle sue generazioni.