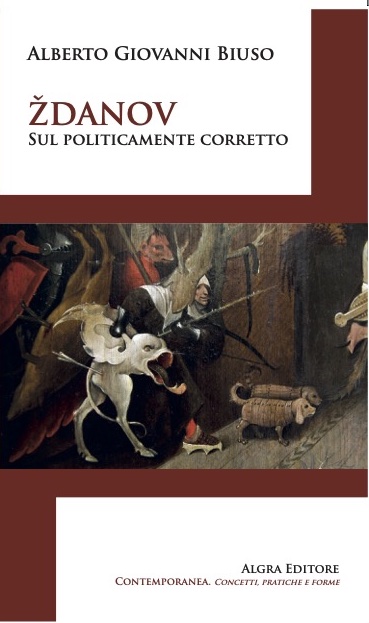

Ždanov

Sul politicamente corretto

Algra Editore, 2024

«Contemporanea, 9»

Pagine 160

€ 14,00

In una libera Repubblica è lecito a chiunque di pensare quello che vuole

e di dire quello che pensa.

(Spinoza, Tratctatus Theologico-Politicus, titolo del cap. XX)

Questa la quarta di copertina, firmata da Davide Miccione, Direttore della collana nella quale il libro esce:

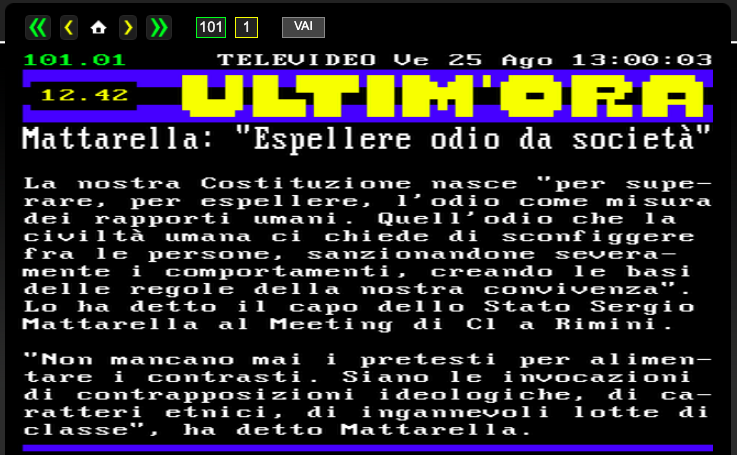

«Il politicamente corretto, l’oblio del corpo e della biologia, il crollo di ogni tentativo di trasmettere un’attitudine alla comprensione del reale, l’odio per la propria storia culturale e le sue feconde contraddizioni, il tentativo di operare ortopedicamente sul linguaggio. Questi sono alcuni degli argomenti di Ždanov. Evocando sin nel titolo i guardiani delle più ottuse ortodossie novecentesche Biuso compie una difesa solenne e dolente e a volte dura e beffarda della necessità di serbare il pensiero, la libertà e la nostra natura cercante di fronte a chi ha deciso di maneggiare la bontà e i valori come fossero un randello o un sudario» .

E questa è la pagina introduttiva:

«Andrej Aleksandrovič Ždanov (1896-1948) fu, tra l’altro, capo del Dipartimento per l’agitazione e la propaganda dello Stato Sovietico. In questa veste elaborò una Dottrina per la quale ciò che viene chiamato scienza, cultura e conoscenza deve essere sempre subordinato agli scopi supremi della pubblica autorità, a ciò che tale autorità ritiene essere un Valore, costituire il Bene. Questo libro intende mostrare che lo spirito di Ždanov, lo ždanovismo, pervade di sé molti fenomeni collettivi e molta elaborazione culturale del XXI secolo e soprattutto intrama la tendenza omologatrice, uniformante e politicamente corretta dei media, della rete Internet, delle università e dei governi. In questo senso, Ždanov non è un testo dedicato soltanto al politicamente corretto ma costituisce un tentativo di ragionare sulla difficoltà o persino sulla impossibilità di buona parte della cultura dominante di pensare il mondo. Di questo inciampo il politicamente corretto è spesso l’aspetto più grottesco e in ogni caso emblematico e assai grave.

Naturalmente, il libro avrebbe potuto intitolarsi anche Goebbels. Sul politicamente corretto» (p. 9)

Il libro si compone di una premessa, sei capitoli e l’indice dei nomi:

Un titolo

1. Un sintomo

2. Umanitarismo

3. Contro l’etica

4. La dissoluzione della scuola e delle università

5. Femmine e maschi

6. In difesa delle libertà

Indice dei nomi

Il volume è disponibile in varie librerie e sul sito dell’editore, che ringrazio ancora una volta per l’apertura e il coraggio che mostra nel pubblicare libri così critici nei confronti delle idee dominanti.

Recensioni

–Marta Mancini su Aldous, 3 luglio 2024

–Enrico Palma su Il Pensiero Storico. Rivista internazionale di storia delle idee, 11 giugno 2024

–Sergej su girodivite.it, 23 maggio 2024

–Sarah Dierna su Discipline Filosofiche, 29 aprile 2024