Friedrich Dürrenmatt

L’incarico

ovvero

Sull’osservare di chi osserva gli osservatori

Novella in ventiquattro frasi

[Der Auftrag oder Vom Beobachten des Beobachters der Beobachter. Novelle in vierundzwanzig Sätzen, 1986]

Traduzione di Giovanna Agabio e Roberto Cazzola

Adelphi, 2012

Pagine 108

La storia, certo. La storia contemporanea. Con le sue guerre senza fine, pur se definite ‘a bassa intensità’. Con i suoi conflitti politici tra l’Occidente e il mondo arabo. Il mondo arabo come luogo nel quale l’Occidente prova le proprie armi, le usa, le distrugge e quindi può tornare a produrne, «un ciclo geniale per mantenere a pieno ritmo l’industria bellica e con ciò l’economia mondiale» (p. 85).

La storia, certo. Quella privata di uno psichiatra svizzero, di sua moglie che viene dichiarata morta tra le rovine di un deserto mediorientale, stuprata, strangolata, dilaniata dagli sciacalli.

La storia, certo. Quella di tecnologie a supporto della guerra e della violenza; tecnologie televisive e digitali mediante le quali tutti osservano tutti e nessuno può sfuggire, tanto da sembrare «talora che la natura osservi a sua volta l’uomo che la osserva e diventi aggressiva […] mentre i nuovi virus, i terremoti, le siccità, le inondazioni, gli uragani, le esplosioni vulcaniche, eccetera, sono ben mirate misure difensive della natura osservata nei confronti di chi la osserva» (19-20).

La storia, certo. Quella di una giornalista che viene incaricata dallo psichiatra di scoprire che cosa sia accaduto in quel deserto a sua moglie. Lei che accetta e che precipita in una serie di vicende grottesche, violente, estreme, sino a un finale tecnico-politico che si conclude con il sarcasmo di una nascita.

Ma non è la storia, non sono le storie la trama di questo romanzo, come di ogni scritto di Dürrenmatt. Il tema, il suo tema, è «la terribile stupidità del mondo» (104), osservata con lo stesso gelo che lo scrittore attribuisce qui a un fotografo zoppo dal nome Polifemo, il quale «veniva osservato mentre osservava […] lui, Polifemo, era un dio caduto» (90-91) e il suo amico ed ex commilitone Achille è un «dio idiota» (104).

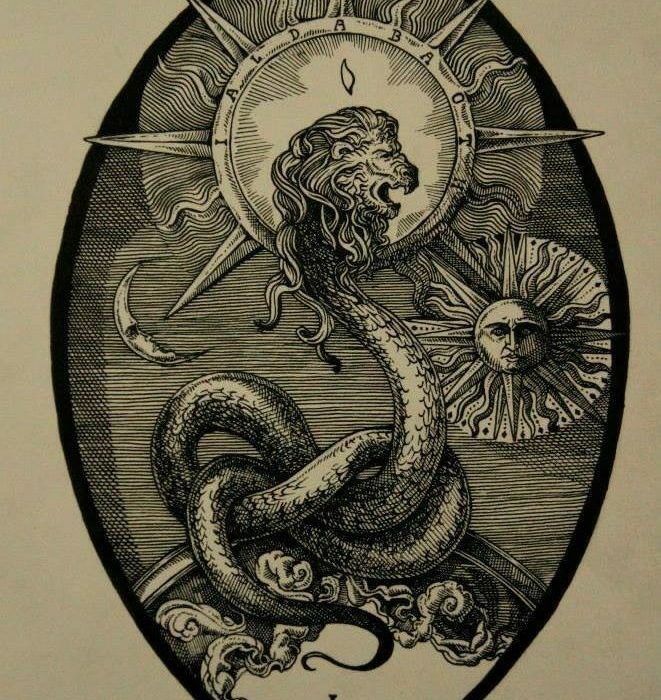

Termini, vicende, trame e sentimenti che confermano la natura profondamente gnostica dell’opera di Friedrich Dürrenmatt, nella quale l’accadere è generato da «un dio contaminato dalla sua creazione, un dio che stermina le sue creature» (99), osservare il quale significa guardare «dentro un gelido orrore» (92).

Tutto trema, si scioglie, si dissolve in un tempo che non redime, nel quale si è gettati. Tutto accade, acceca, annebbia in un mondo che è stato generato dalla potenza orba e ubriaca di Yahweh/Yaldabaoth, il quale nella sua presunzione ha generato «questa vita a rovescio ed enigmatica, intollerabile», come scrive Kierkegaard (alcuni personaggi del romanzo sono danesi) nella frase che fa da epigrafe al libro e che viene ripresa a p. 60. Tutto appare e sparisce in un «processo che si risolve nel puro nulla, dato che persino i protoni finiscono per disintegrarsi, e in questo ciclo terra, piante, animali ed esseri umani nascono e muoiono» (88-89).

F., questo il nome della giornalista che si avventura dentro il male, «si sentiva come una figura degli scacchi spinta di qua e di là» (69). Gli scacchi. Una geometria nella quale la pura razionalità del calcolo è metafora della guerra. Guerra che è ovunque in questa «novella in ventiquattro frasi» che infatti dilata per 24 volte il virtuosismo di uno dei primi racconti di Dürrenmatt, Il figlio (1943), dove in un unico denso periodo si mostra l’essenza selvaggia dell’uomo roussoviano, ritenuto per natura innocente.

I 24 capitoli de L’incarico sono tutti composti da un unico e lungo periodo, il libro consiste in 24 frasi che narrano una vicenda assai strana ma dall’inquietante sapore familiare, «in un grumo di odio e di ribrezzo» (14). Il grumo della storia.