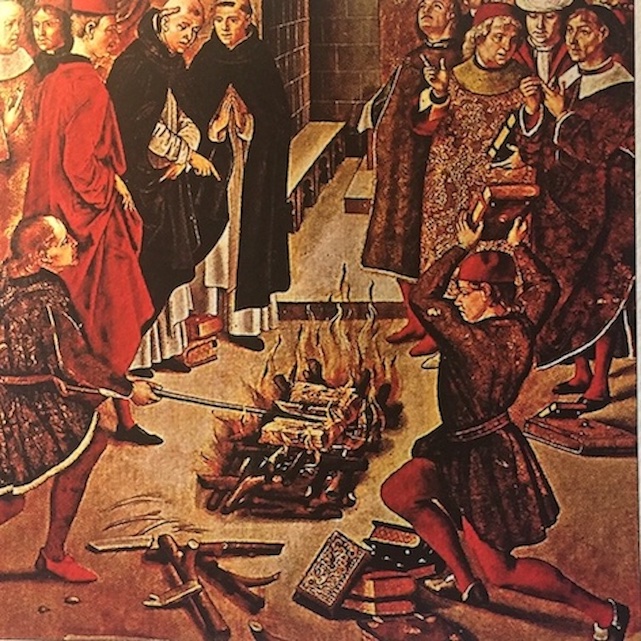

Una delle più gravi espressioni e conseguenze del politicamente corretto è la cancel culture, la riscrittura moralistica di secoli di conoscenza, arte, filosofia e anche eventi storici. Che naturalmente non possono essere cancellati o alla lettera riscritti tramite un’epurazione degna dei grandi regimi totalitari ma possono essere riletti, interpretati e soprattutto condannati. L’obiettivo è fare «tabula rasa della storia e della cultura occidentale, tutta colonialismo, imperialismo, razzismo, e schiavismo, praticando un’iconoclastia sconsiderata che dovrebbe spianare la strada a un futuro di armonie, di uguaglianze, reciproco rispetto, totale autodeterminazione, simbiosi con la natura e con l’intera umanità. Questo irenismo e questa tendenza all’autoflagellazione rappresentano un rischio molto serio per la nostra società» (M. Barbi, Occidente, progetto da ricostruire, in «Le Sfide», n. 9, aprile 2021, p. 6).

Un rischio che ha avuto ovviamente origine negli Stati Uniti d’America e da lì va diffondendosi ovunque: «Les États-Unis sont en proie à une hystérie morale – notre sport national – sur les questions de race et de genre, qui rend impossible tout débat public rationnel» (‘Gli Stati Uniti sono in preda a una isteria morale -il nostro sport nazionale- sulle questioni di razza e di genere, tale da rendere impossibile qualsiasi dibattito pubblico razionale’, M. Lilla, La gauche identitaire. L’Amerique en miettes, Stock, Paris 2018, pp. 7-8).

La cancel culture ritiene infatti che la schiavitù sia stata praticata soltanto dai bianchi, i quali l’hanno certamente messa in atto ma poi l’hanno abolita mentre essa prospera tuttora in varie zone dell’Africa e dell’Asia. La cancel culture ritiene che un bianco sia geneticamente razzista, anche quando afferma il contrario. La cancel culture guarda e giudica l’intera cultura europea con la categoria della razzializzazione dei rapporti sociali, che cancella ogni altra identità e differenza. La cancel culture cancella in questo modo anche la lotta di classe, sostituita dalla lotta tra coloro che ritengono di essere maschi e femmine e quanti invece sanno (furbi come sono…) che questa identità biologica è solo un pregiudizio educativo; lotta sostituita dal conflitto tra bianchi e neri, elevati a categorie assolute in un paradossale -ma non tanto- trionfo della prospettiva razzista.

Da questa riduzione di ogni conflitto a quello di genere e di razza il capitalismo ha tutto da guadagnare, ad esempio con le tante Carte etiche da parte delle aziende che pensano in questo modo di nascondere le loro pratiche di sfruttamento. Chiunque può constatare il proliferare di pubblicità politicamente correttissime: gli spot multirazziali si moltiplicano e si arriva alla decisione della L’Oréal di eliminare dai suoi prodotti e slogan qualunque allusione alla bianchezza e alla biondezza. Ma è solo un esempio. Un altro è l’ostracismo nei confronti delle favole, nelle quali -inevitabilmente- c’è qualcuno additato come cattivo: che sia il lupo, la regina, il cacciatore, il selvaggio, il nero. In alcune favole compaiono poi addirittura dei nani, o meglio dei ‘diversamente alti’. Tranne sostituire però i vecchi cattivoni con dei cattivi nuovi di zecca, che sono naturalmente coloro che vedono e dicono quanto di insensato e pericoloso ci sia nel proibire la lettura di Shakespeare o di Dante Alighieri (succede in varie università anglosassoni) in quanto antisemiti e antislamici, per non dire bianchi e inguaribili maschilisti. Ne ha fatto le spese anche la statua di David Hume a Edimburgo, uno dei pochi nomi dei quali la Scozia possa vantarsi, reo di non aver condannato abbastanza la tratta degli schiavi, stessa omissione della quale fu colpevole tra i numerosi altri Voltaire.

Si tratta chiaramente di barbarie, di una esiziale miscela di ultramoralismo, di ignoranza e superficialità; si tratta della immersione «nell’aggressività lacrimosa, nella concorrenza vittimistica e nell’emozionalismo sensazionalistico» (A. De Benoist, Diorama Letterario, n. 361, maggio-giugno 2021, p. 20). Si tratta del riaffiorare di antiche tendenze ascetiche e penitenziali, intrise di risentimento e di odio. Tutto questo condito con l’immancabile ingrediente di ogni ferocia: il sentimentalismo, il quale «si adopra a indagare le particolarità, passioni e debolezze degli altri uomini, le cosiddette pieghe del cuore umano» (Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, trad. di B. Croce, Mondadori 2008, § 377, p. 371) e che mostra tutta la sua micidiale forza di incomprensione, equivoco e miseria nel discorso pubblico -i Social Network ad esempio– che fa costantemente appello alle esperienze di vita, ai casi concreti, al sapere che cosa si prova (ad esempio al ‘vieni in un ospedale se vuoi capire il covid’); uno psicologismo sentimentalistico che merita parole assai chiare come queste: «Quando un uomo, discutendo di una cosa, non si appella alla natura e al concetto della cosa, o almeno a ragioni, all’universalità dell’intelletto, ma al suo sentimento, non c’è altro da fare che lasciarlo stare; perché egli per tal modo si rifiuta di accettare la comunanza della ragione, e si richiude nella sua soggettività isolata, nella sua particolarità» (Ivi, § 447, p. 439).

Di fronte all’invito fondamentalista e irrazionale al Pentiti! -pèntiti di essere europeo, bianco, maschio, eterosessuale- di fronte al buio incipiente e sempre più diffuso che viene dagli Stati Uniti d’America, ribadisco con orgoglio che l’Europa è la mia casa, è mia madre, è Heimat, è ciò da cui sono sgorgato, è la mia radice, è la lingua che parlo, sono gli dèi, è la bellezza, è la filosofia.

Sullo stesso tema segnalo:

Linguaggio e oscurantismi (ottobre 2019)

Contro la betîse (dicembre 2019)

Oscurantismi, censure, ortodossie (settembre 2020)

Gender (dicembre 2021)

Astrattezza e Dissoluzione (aprile 2022)

Wokismo (giugno 2023)

Surrogati (giugno 2023)