La zona d’interesse

(The Zone of Interest)

di Jonathan Glazer

Gran Bretagna, Polonia, USA, 2023

Con: Christian Friedel (Rudolf Höss), Sandra Hüller (Hedwig Hense Höss)

Trailer del film

La zona di interesse è quella tra il campo nazionalsocialista di Auschwitz in Polonia e la villa dove abitano il primo comandante del campo, Rudolf Höss, e i suoi familiari. Insieme alla moglie, ai cinque figli e alla numerosa servitù, Höss conduce la vita di un affettuoso padre di famiglia, nonostante gli impegni del campo: organizza gite sui prati e sul vicino fiume (dove si svolge la scena iniziale, dopo un lungo buio sullo schermo), trascorre qualche minuto con le amiche della moglie in visita, apprezza e segue i tanti miglioramenti che la coniuge apporta alla casa e al suo ampio giardino. Rifornisce anche la famiglia di beni (abiti e gioielli) sottratti ai prigionieri, comportamento punito dalle regole delle SS e che probabilmente è la ragione dell’ordine di trasferimento che riceve e che la moglie – innamorata della villa di Auschwitz e dei suoi dintorni – rifiuta, lasciandolo partire da solo. Per giustificarne ufficialmente il trasferimento, a Höss viene attribuito un incarico di supervisione di tutti i campi di concentramento. La scena finale lo vede di notte da solo uscire dal grande edificio dell’Amministrazione a Oranienburg, vicino Berlino. Vomita più volte e, dopo un breve inserto nel quale vediamo l’attuale Museo di Auschwitz, guarda gli spettatori e va via.

La distanza, la freddezza, l’assenza di primi piani, i colori saturi e intensissimi (quasi da pubblicità o da fumetto), la presenza di numerosi simbolismi anche onirici caratterizzano un film di notevole suggestione e significato, il cui argomento principe non è Auschwitz ma è ciò che possiamo definire come paradigma Eichmann, dalla nota risposta del responsabile dei campi nazionalsocialisti: «Ero un funzionario, ho fatto solo il mio dovere».

Anche Rudolf Höss è un funzionario, convinto – si legge nella voce di Wikipedia a lui dedicata (come tante altre voci per molti versi carente ma in questo caso accettabile) – di avere «un compito che egli, in qualità di soldato in tempo di guerra, sosteneva di non poter rifiutare». Compito di un buon funzionario è infatti quello di portare a termine nel modo più integrale ed efficiente gli incarichi che l’Amministrazione gli affida. Questo, dal punto di vista del paradigma Eichmann, è un dovere che non può turbare il funzionario stesso, la sua vita privata, la famiglia, qualunque sia il compito, poiché se i funzionari discutessero gli ordini ricevuti, e le Leggi sulle quali tali ordini si basano, l’Amministrazione cesserebbe di esistere. Questa innocenza e buona coscienza si allarga poi non soltanto alla famiglia ma anche al più ampio contesto sociale e antropologico che pure è consapevole dell’orrore, o almeno ne è a conoscenza, ma ritiene che per arrivare a tanto ci siano delle ragioni, anche delle ottime ragioni, delle ragioni di salvaguardia del corpo collettivo (quello tedesco o italiano, ad esempio), delle ragioni etiche.

Il paradigma Eichmann va quindi molto oltre gli anni 1942-1945 in Germania, dalla conferenza di Wannsee alla sconfitta militare. Va molto oltre gli anni 1933-1945, quelli del regime nazionalsocialista. Il paradigma Eichmann è tuttora attivo, funzionante, giustificato ed efficiente. Tre esempi recenti.

In questi mesi in Palestina – nella striscia di Gaza e in Cisgiordania – è in atto un genocidio palese e terrificante. L’organizzazione Save the Children afferma che a oggi (febbraio 2024) «circa 12.400 bambini sono morti e altre migliaia rimangono dispersi. Inoltre, in Cisgiordania sono stati uccisi 100 bambini palestinesi. L’organizzazione ha, inoltre, riferito a gennaio che, in media, circa 10 bambini al giorno hanno perso una o entrambe le gambe nell’enclave palestinese da quando è iniziata l’offensiva israeliana. Molte di queste amputazioni sono state eseguite senza anestesia» (Fonte: Gaza, numero senza precedenti di bambini uccisi e mutilati). E tuttavia la zona d’interesse dell’Occidente non soltanto continua serena la propria vita ma giustifica l’olocausto palestinese con tutti gli argomenti o i silenzi possibili, fornendogli anche supporto militare, finanziario e soprattutto politico.

Secondo esempio. Un intero Paese d’Europa, l’Ucraina, viene progressivamente annientato allo scopo di fermare le tendenze multipolari in atto da tempo nella politica mondiale, la tendenza a un ridimensionamento dell’unilateralismo e del dominio americano. Tendenza che gli Stati Uniti d’America – soprattutto il Partito Democratico e i suoi sostenitori nella finanza – non accettano in alcun modo. Le vittime di quest’ultimo conflitto imperialista voluto dalla NATO sono appunto l’Ucraina e l’intera Europa, la cui economia è in forte declino a causa del divieto di commerciare con la Russia (consiglio su questo tema la lucida analisi condotta da Leonardo Mazzei su Sollevazione del 13.2.2024: Terza guerra mondiale). E tuttavia i governi e molti cittadini europei, vittime di questa guerra che va a solo vantaggio degli USA, sono attivi sostenitori della potenza che li sta utilizzando per i propri scopi geopolitici. L’esecutivo italiano in carica, guidato da Giorgia Meloni, è all’avanguardia di tale sostegno al governo fantoccio di Kiev, come lo fu il governo Draghi.

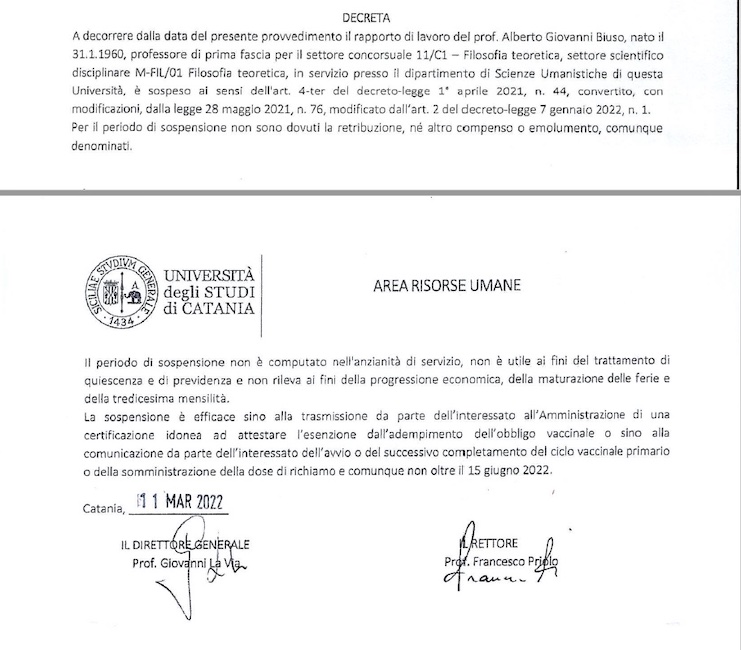

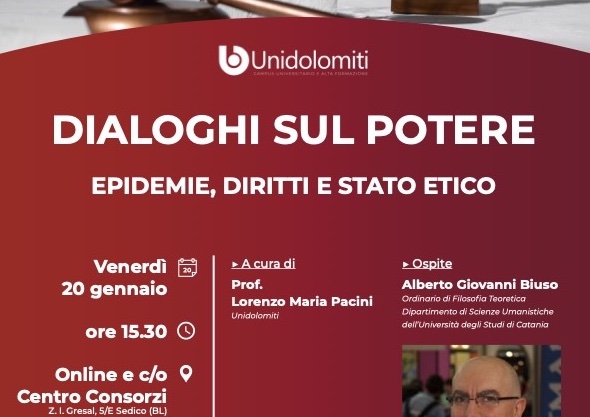

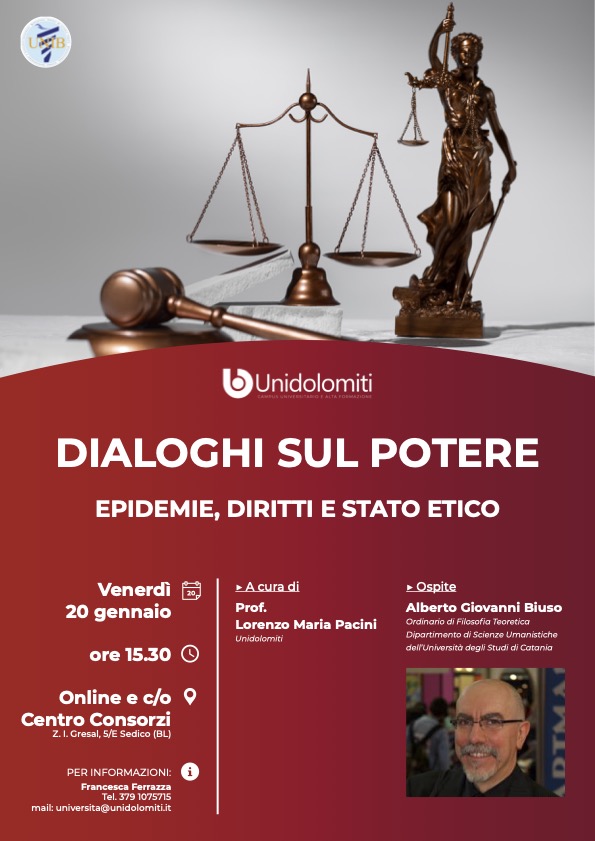

Il terzo esempio concerne l’epidemia Covid19, sulla quale ho scritto molto (anche un libro: Disvelamento. Nella luce di un virus) e aggiungo quindi solo poche parole. Parole che riguardano due categorie: i responsabili dell’Università di Catania e alcuni dei suoi impiegati. I primi hanno sospeso dalle funzioni e dallo stipendio un professore che da più di vent’anni cerca di dare tutto ciò che può in termini scientifici e relazionali agli studenti a lui affidati. Sospensione che è durata un paio di settimane perché l’Amministrazione centrale (il governo italiano pro tempore) decise di attenuare le punizioni comminate ai cittadini non vaccinati ma i cui effetti di perdita di lavoro e di risorse di vita hanno toccato altri docenti e lavoratori per periodi assai più lunghi. I secondi – gli impiegati di Unict – hanno agito con molto e convinto zelo per impedirmi l’ingresso fisico nel Dipartimento al quale appartengo.

Si tratta di un esempio molto meno tragico dei due precedenti ma che ha la stessa duplice radice. La prima è la comfort zone nella quale i complici di un male si sentono sollevati da ogni responsabilità perché hanno semplicemente «eseguito gli ordini» e perché ritengono dogmaticamente e acriticamente che un governo (soprattutto se della loro ‘parte politica’) non può non fare gli interessi dei suoi cittadini e quindi bisogna ubbidirgli. Di questa comfort zone il film di Glazer è un’espressione davvero evidente e assai efficace. La seconda radice è la motivazione burocratico-amministrativa: ‘non abbiamo nulla contro il Prof. Biuso [o contro qualunque altro cittadino] ma abbiamo la responsabilità amministrativa e dobbiamo dare corso alle norme volute del governo’.

Rudolf Höss e Adolf Eichmann diedero nei processi la stessa risposta. Due persone anch’esse responsabili, scrupolose e persino etiche, come si vede anche dalla lettera che Höss inviò al figlio Klaus prima di essere giustiziato mediante impiccagione il 16 aprile 1947:

«Mio caro Klaus! Tu sei il più grande. Stai per affacciarti sul mondo. Ora devi trovare la tua strada nella vita. Hai delle buone capacità. Usale! Conserva il tuo buon cuore. Diventa una persona che si lascia guidare soprattutto da un’umanità calda e sensibile. Impara a pensare e giudicare autonomamente. Non accettare acriticamente e come incontestabilmente vero ciò che ti viene rappresentato. Impara dalla mia vita. Il più grave errore della mia vita è stato credere fedelmente a tutto ciò che veniva “dall’alto” senza osare d’avere il minimo dubbio circa la verità che mi veniva presentata. Cammina attraverso la vita con gli occhi aperti. Non diventare unilaterale: esamina i pro e i contro di tutte le cose. In ogni tua impresa non lasciare parlare solo la tua ragione, ma ascolta soprattutto la voce del tuo cuore. Mio caro ragazzo, ora molte cose non ti saranno del tutto comprensibili. Eppure ricordati sempre di queste mie ultime esortazioni».

I cittadini che giustificano il genocidio palestinese, quelli che sostengono gli USA contro l’Europa, i funzionari e gli impiegati che mi hanno sospeso dalle funzioni e dallo stipendio potrebbero riflettere sulle parole del loro modello e collega Rudolf Höss: «Il più grave errore della mia vita è stato credere fedelmente a tutto ciò che veniva “dall’alto” senza osare d’avere il minimo dubbio circa la verità che mi veniva presentata».

La zona d’interesse mostra come spesso il bene stia nel disobbedire e il male consista nell’essere parte attiva o passiva dell’Amministrazione.