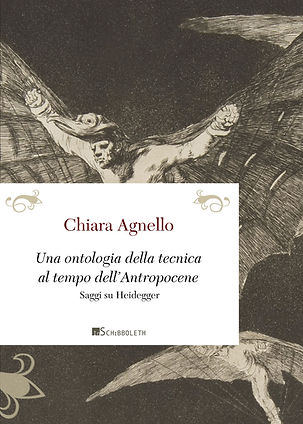

Recensione a:

Chiara Agnello

Una ontologia della tecnica al tempo dell’Antropocene

Saggi su Heidegger

InSchibboleth, 2023

Pagine 179

in Discipline Filosofiche, 29 aprile 2024

L’interesse e la fecondità degli studi di Chiara Agnello consistono in gran parte nell’applicare quanto emerge dalla disamina del pensiero heideggeriano a due temi tra di loro legati: l’Antropocene e l’etica. E questo a partire ancora una volta da un esito ermeneutico più generale. Per Heidegger, infatti, «sembra non bastare la semplice cura e consapevolezza umana del limite invocata da Heisenberg, l’unica strada da percorrere appare piuttosto la deposizione della soggettività in favore di un decentramento che lascia spazio alla capacità degli uomini di porsi in ascolto dell’essere, consapevoli che persino l’impiego provocante è l’illusione di dominare ciò che invece concede all’uomo la possibilità di disvelare» (pp. 128-129), posizione che a sua volta deriva dalla ben nota tesi heideggeriana per la quale «la questione della tecnica va posta su basi ontologiche e non antropologiche, così come la questione dell’essere. […] L’affermazione della tecnica su scala planetaria è intesa come l’esito naturale della metafisica del soggetto caratterizzante la filosofia e la scienza d’età moderna» (p. 119).

Sta qui la spiegazione più profonda di quell’apparente paradosso per il quale la diffusione nel nostro tempo del concetto di «Antropocene» è parallela e si accompagna a mature e argomentate esigenze antropodecentriche, anche e proprio perché la consapevolezza di quanto e come la presenza umana possa costituire un rischio esiziale per la sopravvivenza della Terra rende sempre più giustificato l’invito anche heideggeriano a sostituire la tracotanza di una parte, la parte umana, con la consapevolezza dell’intero del quale l’umano è appunto soltanto una parte.