La menzogna più pervasiva, la maggiore fake news, consiste nel credere a quanto l’informazione stampata e televisiva diffonde, ignorando clamorosamente che quelle testate, quei giornalisti, quelle reti televisive, sono sostenute e pagate o dai governi o – per la maggior parte – da aziende che hanno interessi in vari settori: industria delle armi, trasporti, farmaceutica, chimica (un esempio italiano: le aziende degli Agnelli, che possiedono la Repubblica e La Stampa e hanno partecipazioni azionarie un po’ in tutti i settori). Basterebbe ricordarsi di questo semplice dato per diventare più prudenti rispetto a «l’ha detto la televisione, c’è scritto sul giornale, e quindi…». Ma se gli spettatori/lettori tenessero conto di questo dato, la credibilità, gli ascolti, le entrate di giornali e televisioni diminuirebbero drasticamente e il corpo sociale sarebbe più libero.

Nel XXI secolo l’obbedienza si esercita indirettamente verso i governi e le oligarchie economiche; si esercita direttamente verso le notizie che governi e oligarchie diffondono. Notizie che sono chiaramente strumentali agli interessi dei governi e delle oligarchie. Governi e oligarchie che diventano e sono sempre più coincidenti.

Qualche esempio.

L’Unione Europea non è mai stata credibile. Costruita a partire dalla moneta e non dalla società, essa ha perso ormai ogni residua plausibilità. E tuttavia la UE sembra ancora esistere e agire. Ma come esiste e agisce? Come uno strumento delle oligarchie finanziarie e del governo degli Stati Uniti d’America. Proprio perché amo l’Europa – contrariamente alle oligarchie globaliste e agli USA – ricordo che noi non siamo ‘occidentali’, siamo invece europei.

A essere sempre più isolato non è il resto del mondo bensì l’Occidente, vale a dire il sistema militare-culturale dominato dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna. Gli USA e i loro collaboratori, infatti, «sono molto vicini al tagliarsi fuori dal mondo e a tagliar fuori l’Europa dal suo stesso continente. Con il loro dollaro, le loro armi ed una inossidabile presunzione morale, essi sono la prima minaccia sentita dall’Africa così come dall’Asia, dall’America Latina, dalla Russia» (Hervé Juvin, in Diorama Letterario, n. 367, maggio-giugno 2022, p. 19).

L’Europa è sempre più umiliata, impoverita, asservita; è sempre più «soltanto la colonia delle sue colonie, popolata dai bei resti di popoli che furono liberi» (Ibidem).

La guerra della NATO contro la Russia è un esempio preclaro di tale asservimento. Molti analisti rilevano l’evidenza per la quale come gli USA nel 1962 impedirono l’installazione di missili nucleari sovietici a Cuba, con lo stesso diritto la Russia cerca di impedire l’installazione di armi nucleari ai propri confini, in Ucraina. Una delle ragioni della potenza degli USA – come della potenza di qualunque Stato – risiede nella geografia. In ambito geopolitico «gli Stati Uniti vengono considerati un’isola in quanto le loro sole frontiere terrestri con il Messico e con il Canada sono, per diversi motivi, assolutamente sicure» (Archimede Callaioli, p. 26).

Anche tale sicurezza ha contribuito all’atteggiamento arrogante di quella nazione, atteggiamento sempre pericoloso per la pace. Così come è pericoloso per la cultura e per le libertà. È da lì che proviene l’ondata di censura e di ignoranza del politically correct e della cancel culture, le quali impongono «che tutta l’arte e la letteratura, compresa quella del passato, vengano giudicate con i parametri etici del presente, e censurate e distrutte ogniqualvolta vi si trovino espressioni, immagini, o segni potenzialmente capaci di turbare la sensibilità di qualcuno» (Eduardo Zarelli, ivi, p. 22).

E questo conferma che i valori sono sempre le credenze imposte da chi comanda. Sui valori, sulle paure, sulla struttura sociale della specie umana, sul potere della comunicazione, sulla servitù volontaria si basa la pervasività del dominio nelle esistenze individuali e collettive. Se l’antropologia anarchica può avere dei limiti nel ritenere non universali tali strutture (è la critica che le rivolge Guillaume Travers, ivi, pp. 19-21), essa costituisce in ogni caso un necessario anticorpo rispetto al virus dell’autorità.

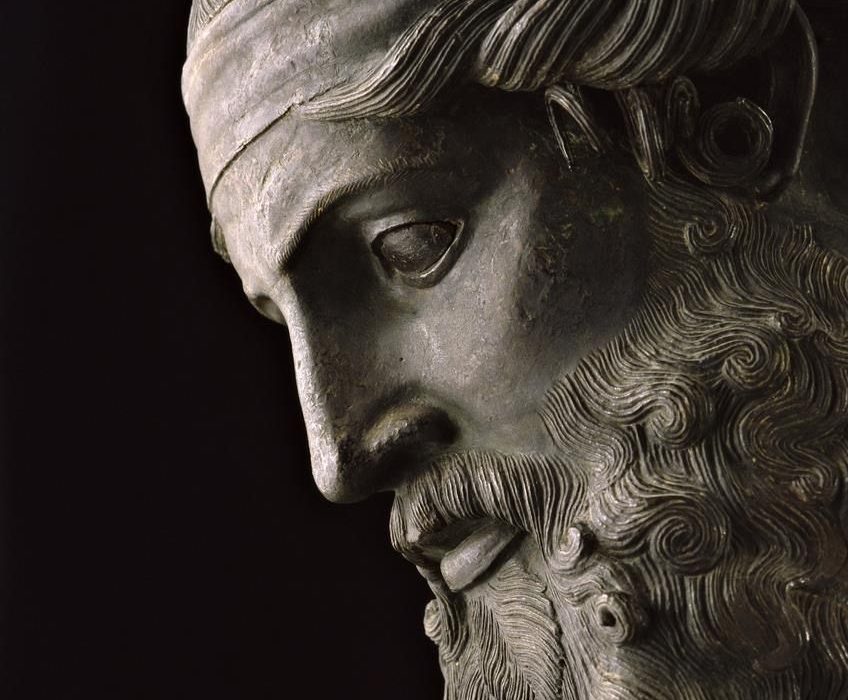

Proprio perché gli umani sono così facilmente asservibili, è necessaria la presenza, l’azione, la parola di chi ritiene che non perché siano buoni ma proprio perché sono tendenzialmente malvagi è bene non delegare mai agli umani un potere troppo forte. L’antropologia anarchica è anche questa consapevolezza, ben chiara a un filosofo non libertario ma anche lui assai diffidente verso i valori: «Every man ought to be supposed a knave»1. Le prime knaves, le prime canaglie, sono infatti le autorità.

Nota

David Hume, Of the Independency of Parliament [1742], in Essays, Moral, Political, and Literary, a cura di Eugene F. Miller, Liberty Press 1985, p. 43.