Anatole France

La rivolta degli angeli

(La révolte des anges, 1914)

Trad. di Alessandra Baldasseroni

Lindau, Torino 2017

Pagine 301

La letteratura che conduce al fondo del reale, che saggia passo passo l’enigma delle vite e degli eventi, è sempre intessuta di filosofia, più esattamente è filosofia espressa con altro linguaggio, privo del rigore della forma ma intriso dell’evidenza degli eventi. Nel caso di Anatole France, a dare forza teoretica al suo narrare è la teologia. Così nel gioiello che ha per titolo Le procurateur de Judée (1902) e così nel suo ultimo magnifico romanzo, La révolte des anges.

Una teologia unita sempre, in France, alla passione politica. Lo sfondo della Terza Repubblica francese è infatti pervasivo sino a essere incombente ma l’autore ha sempre la capacità di trasformare ben precise vicende e contesti storici in una filosofia della storia, come quella che segna i capitoli 18-21 (dei 35 che compongono il libro) e che è esplicitamente volta a demolire la filosofia cristiana della storia elaborata da Bossuet. In questi capitoli, infatti, la storia del cristianesimo appare per quello che in gran parte è stata: storia di un successo criminale, nato nei deserti della Palestina con le tribù ebraiche, diventato ecumene per opera di ‘apostoli della tristezza’ come i monaci e i padri della chiesa, i quali «bruciavano i libri, rovesciavano i templi, incendiavano le città, estendevano i loro danni fin nei deserti» (p. 170), come confermano, tra gli altri, i recenti libri di Catherine Nixey e Giancarlo Rinaldi.

Il cristianesimo stava per tramontare nel fasto artistico e politico della Chiesa rinascimentale quando arrivarono due tristi figure a restituirgli per un poco forza e fanatismo: Lutero e Calvino, i quali vengono da France descritti con accenti nietzscheani:

Ma, o disgrazia, o cattiva sorte, funesto avvenimento comunque, ecco che un monaco tedesco, gonfio di birra e di teologia, si drizza contro questo paganesimo rinascente, lo minaccia, lo fulmina, prevale da solo contro i princìpi della Chiesa, e, sollevando i popoli, li invita a una riforma religiosa che salva ciò che stava per essere distrutto […] .

Dopo questo grosso incappucciato, bevitore e attaccabrighe, venne il lungo e magro dottore di Ginevra. Imbevuto dello spirito dell’antico Yahweh, che si sforzava di riportare il mondo ai tempi abominevoli di Giosuè e dei Giudici d’Israele, maniaco freddamente furioso, eretico bruciatore di eretici, il più feroce nemico delle Grazie (181).

Nel suo discorso sulla storia universale France perviene ai primi anni del Novecento, a quel periodo di quiete apparente che preparò il macello della Prima Guerra mondiale e il suicidio dell’Europa. Descrivendo la Terza Repubblica, lo scrittore formula l’esatta diagnosi «che sotto il nome di repubblica, questo paese era costituito in plutocrazia, e che, sotto le apparenze di un governo democratico, l’alta finanza vi esercitava un potere sovrano, senza sorveglianza né controllo» (144).

A pronunciare queste parole è Sophar, uno degli angeli ribelli che popolano – non riconosciuti – la Terra. Da poco si è unito a loro Arcade, angelo custode dell’indolente e conformista rampollo di una ricca famiglia parigina, Maurice d’Esparvieu. Frequentando la magnifica biblioteca di famiglia – dove sono conservate bibbie, talmud, l’intera produzione dei padri della chiesa – l’angelo si è reso conto che il suo Signore è ben diverso da come ama presentarsi. Arcade, il cui nome celeste è Abdel, afferma infatti con chiarezza che il Dio degli ebrei e dei cristiani non ha

creato il mondo, tutt’al più ne ha organizzato una piccola parte e tutto quello che egli ha toccato porta l’impronta del suo spirito imprevidente e brutale. Non credo che egli sia né eterno, né infinito, perché è assurdo concepire un essere che non è finito nello spazio e nel tempo. Lo credo limitato, e anche molto limitato. Non credo più che egli sia il Dio unico; per moltissimo tempo, non l’ha creduto nemmeno lui: dapprima fu politeista. Più tardi il suo orgoglio e le adulazioni dei suoi adoratori lo resero monoteista. Ha poco séguito nelle sue idee; è meno potente di quel che si crede. E per dirla tutta, piuttosto che un dio è un demiurgo ignorante e vano. Quelli che, come me, conoscono la sua vera natura lo chiamano Yaldabaoth (86).

È quest’ultimo, Yaldabaoth, il vero protagonista del romanzo, il funesto demiurgo delle tradizioni gnostiche, «un tiranno ignorante, stupido e crudele» (99), che non è affatto il creatore dei mondi ma è soltanto un’entità inferiore al divino, un facitore «ignorante e barbaro, che, essendosi impadronito di un’infima particella dell’Universo, vi ha sparso il dolore e la morte» (216) ma che gli umani continuano ad adorare, per quanto infelici siano, poiché «è spaventoso per loro il solo pensiero di cessare di essere. […] Gli uomini adorano il Demiurgo che ha reso la loro vita peggiore della morte e la morte peggiore della vita» (129).

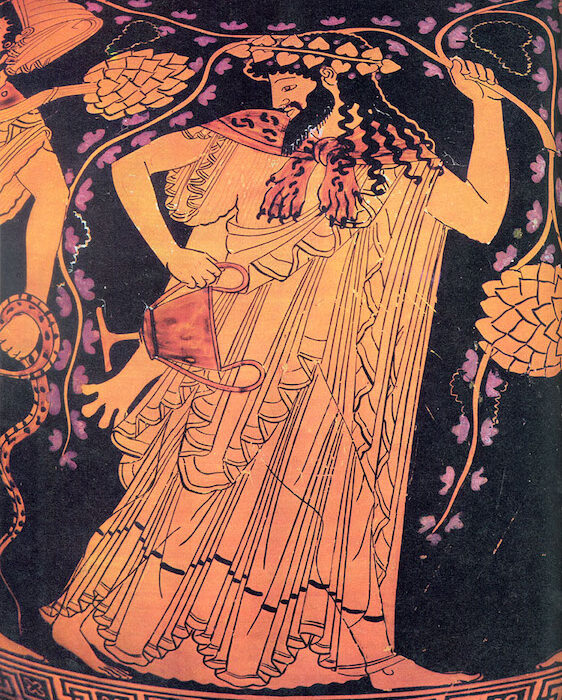

Proprio perché il demiurgo è tanto ignorante quanto presuntuoso, opporsi a questo orrore significa praticare la conoscenza: «Non si regna sulla natura, non si acquista l’impero dell’Universo, non si diventa Dio che attraverso la conoscenza. […] Non sarà il coraggio cieco (nessuno in questo giorno ha avuto più coraggio di voi) che ci darà il potere dei cieli: è lo studio e la riflessione» (155-156). Parole, queste, pronunciate da Lucifero, il quale viene da France identificato – e mi sembra una notevole intuizione – con Dioniso, « il più grande degli Dèi» (268), che il suo Sileno attende quando tornerà «seguito dai suoi Fauni e dalle sue Baccanti a insegnare di nuovo alla terra la gioia e la bellezza, e a riportare l’età dell’oro. Camminerò raggiante di gioia dietro al suo carro» (189).

Alla cupezza, alla violenza, all’ignoranza di Yahweh, il quale «non era conosciuto nel mondo, che egli pretende di aver creato, che da alcune tribù miserabili della Siria, da lungo tempo feroci come lui, e perpetuamente condotte da una schiavitù all’altra» (167), questo romanzo oppone naturalmente la luce del Sacro incarnata dagli Dèi della Grecia.

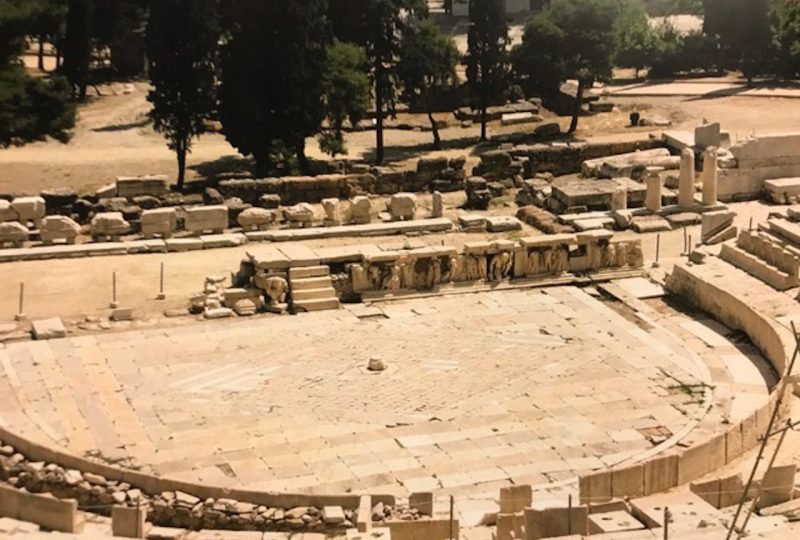

Se, come afferma Arcade, «i Greci non s’ingannavano mai. I moderni sbagliano sempre» (91), è perché tra quelle genti la saggezza e la bellezza pervennero «a un punto che nessun popolo aveva raggiunto prima di loro, e al quale nessun popolo si è, da allora, avvicinato. Da dove viene, Arcade, questo prodigio unico sulla terra? Perché il sacro suolo della Ionia e dell’Attica ha nutrito questo fiore incomparabile? Perché là non vi furono mai né sacerdozio, né dogma, né rivelazione, e i Greci non conobbero mai il Dio geloso» (164).

Da questa compiuta consapevolezza gnostica derivano numerose conseguenze, che traspaiono con chiarezza anche in un’opera narrativa e non teoretica come questa. Tra tali fecondi risultati ricordo solo il superamento dell’etica, il riscatto della materia, l’aristocrazia della mente.

«La natura non ha principi. Essa non ci fornisce nessuna ragione di credere che la vita umana sia rispettabile. La natura, indifferente, non fa alcuna distinzione fra il bene e il male» (228-229). Natura composta di una materia che è soprattutto luce ed energia intercambiabili, come sostiene anche la fisica contemporanea, e dalla quale deriva la gioia del flauto di Sileno (diventato l’angelo Nectaire), il quale «cantava la natura, dava all’insetto e al filo d’erba la sua parte di potenza e di amore, e consigliava la gioia e la libertà» (295). Chi comprende tutto questo, i suoi presupposti e le sue implicanze, è veramente aristocratico poiché «l’indipendenza del pensiero è la più fiera delle aristocrazie» (187). Un’affermazione anch’essa interamente gnostica.

Tratto del tutto originale di questo libro è che tale densità e profondità di temi storici, filosofici e teologici è affrontata in modalità lievissime. Non soltanto perché di un romanzo si tratta ma anche e soprattutto perché è un romanzo intriso di ironia, di scetticismo, di disincanto. Ironia che si mostra anche nella chiusa di ciascun capitolo, apparentemente incongrua e banale rispetto a ciò che nei capitoli si racconta e anche per questo generatrice di straniamento, interrogativi, sorrisi.

Il culmine di tutti questi elementi, diversi e arricchenti, è raggiunto nell’ultimo capitolo «dove si svolge il sogno sublime di Satana» nella notte che precede l’inizio della nuova rivolta alla quale gli angeli gnostici invitano il loro antico capo. Lucifero fa un sogno che è un incubo. Il sogno della sua presa del potere, del precipitare il vecchio demiurgo nell’inferno ma poi diventare come lui. Da tale incubo «Satana si svegliò bagnato di sudore glaciale» (296) ma ormai lucido nella sua decisione. Il testo si chiude infatti con parole di grande saggezza e di intima bellezza, parole che spingono a combattere la tenebra prima di tutto non negli enti, negli eventi, nei processi dolorosi della storia ma dentro la mente che è pervenuta a intuire le loro ragioni.

Ora, grazie a noi, il vecchio Dio è spodestato del suo impero terrestre e tutto ciò che pensa in questo globo lo sdegna e lo ignora. Ma cosa importa che gli uomini non siano più sottomessi a Yaldabaoth se lo spirito di Yaldabaoth è ancora in essi, se essi sono, a sua somiglianza, gelosi, violenti, litigiosi, bramosi, nemici delle arti e della bellezza, che importa che essi abbiano respinto il Demiurgo feroce, se non ascoltano affatto i demoni amici che insegnano ogni verità, Dioniso, Apollo e le Muse? In quanto a noi, spiriti celesti, demoni sublimi, abbiamo sconfitto Yaldabaoth, il nostro tiranno, se avremo distrutto in noi l’ignoranza e la paura. […] È in noi, in noi soltanto, che dobbiamo attaccare e distruggere Yaldabaoth (297).

Un invito che è condizione per una vita serena.