Non è necessario aggiungere molto alle analisi critiche sul presente e sulla storia che intessono il numero 362 (Anno XLII – 7/8 – Luglio/Agosto 2021) della rivista Diorama Letterario. Mi limito a riportare una serie di riflessioni suddividendole per argomento.

Afghanistan

Nei rapporti forza del conflitto asimmetrico, l’ossessione per le operazioni a ‘perdite zero’ induce gli Stati maggiori ‘democratici’ e ‘umanitari’ a programmare interventi dal costo economico esorbitante, che finiscono così per rendere insostenibile nel lungo periodo l’intera campagna; inoltre induce i comandi sul campo a richiedere sistematicamente l’appoggio aereo o il fuoco indiretto dell’artiglieria e, quindi, a seminare la morte tra i civili, cosa che -indipendentemente dalla sua enormità a livello etico- rende controproducente l’utilizzo stesso della forza nella conquista dei «cuori» della popolazione.

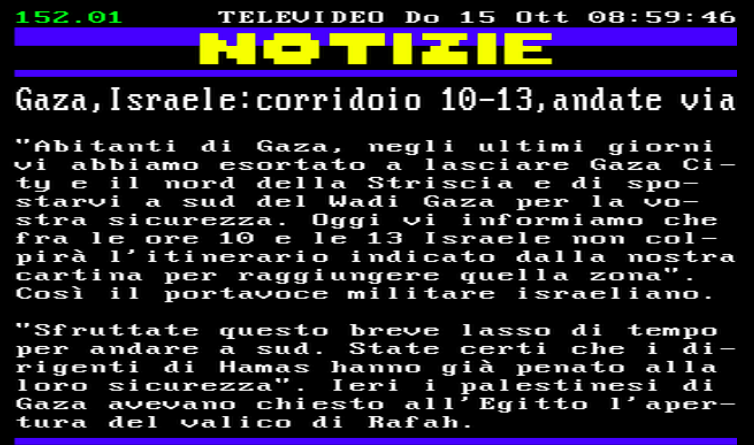

(Eduardo Zarelli, p. 23; aggiungo solo che caratteristica della Società dello Spettacolo è la sua capacità di dissolvere ogni evento in una fiammata mediatica senza radici né continuità. Il destino delle donne afghane è sparito dai media e dalle menti, sostituito da nuove questioni che saranno a loro volta bruciate nell’arco di pochi giorni o persino poche ore. Invece la continuità implacabile -sui media di ogni genere e soprattutto in Italia- di tutto ciò che è legato al Covid19 costituisce un’ulteriore testimonianza di quanto autorità e aziende farmaceutiche abbiano investito -in ogni senso- su tale questione).

Censura

Una volta, la censura era fondamentalmente opera dei poteri pubblici. Oggi, proviene dalle lobbies, dalle leghe della virtù e dalle reti sociali. Il potere, parallelamente, ha delegato il potere di censura a società private come Twitter, Facebook, o Google, una cosa che non si era ancora mai vista. Con la paura, l’autocensura prevale sulla censura. È una delle ragioni per le quali non ci può più essere un dibattito argomentato. Su qualunque argomento, si arriva immediatamente agli estremi. I dibattiti televisivi cominciano ad assumere aspetti da scontri di piazza e il grande ospizio occidentale assomiglia ogni giorno un po’ di più a un manicomio. Si trascura d’altronde troppo il fattore psichiatrico: vediamo tutti i giorni in televisione degli isterici che pontificano e dei monomaniaci che sono visibilmente altrettanto caratteriali e squilibrati

(Alain de Benoist, pp. 4-5)

[A proposito dell’organizzazione Sleeping Giants, sostenitrice del politicamente corretto, della Cancel Culture, del linciaggio mediatico]

Di questi «giganti dormienti», attivisti dell’oltranzismo progressista, in Italia si parla ancora poco. Troppo poco, in relazione alla loro pericolosità e all’elevata probabilità di vederli presto entrare in campo in misura molto più incisiva, con il loro gioco a gamba tesa, per intensificare la già cospicua demonizzazione degli avversari. […]

Minacciati nella loro stessa esistenza, i media sotto attacco hanno finalmente reagito, concordando una azione legale. Ma c’è da scommettere che l’apparato informativo ufficiale ribalterà i ruoli nella vicenda e farà passare gli aggrediti per aggressori e questi ultimi per coraggiosi martiri della lotta per la tutela dei diritti dell’uomo. […]

Primo: l’efficacia del rullo compressore della omologazione al pensiero globalista oggi dominante si fonda innanzitutto sul ricatto, materiale o psicologico che sia. […] Secondo: questi ricatti – la patente di razzista o di omofobo assegnata a chi non si piega al coro ‘inclusivista’ – puntando a creare un complesso di inferiorità nei dissidenti e ad indurli a tenere le loro ragioni ed obiezioni ben chiusa nella sola cerchia delle frequentazioni più intime, se non addirittura in interiore homine (ove peraltro non a caso habitat veritas). Terzo: l’obiettivo finale del processo è la cancellazione dell’identità nelle coscienze individuali e in quella collettiva. È questo l’estremo baluardo a difesa della specificità dei popoli, delle culture -e persino dei sessi-, su cui per millenni si sono articolate la bellezza del mondo, la sua vitalità, la sua creatività, nelle più svariate forme a cui ogni aggregato umano ha saputo dare espressione.

(Marco Tarchi, pp. 1-3).

Jean-Claude Michéa dice assai giustamente che la cancel culture è il «complemento indispensabile del rullo compressore dell’economia liberale di mercato». La cancel culture non va intesa come «cultura della soppressione» quanto come soppressione della cultura. Leggendo le Tesi sul concetto di storia di Walter Benjamin, si cade su questa terribile frase: «Neanche i morti saranno al riparo dal nemico, se esso vince». [il grassetto è mio] Con la cancel culture, ci siamo. La caccia all’«inappropriato», colpevole di non rispondere alle norme dell’ideologia dominante, consente tutto, giustifica tutto. Screditare prima e far sparire poi tutto ciò che, da due o tre millenni, è stato prodotto, pensato, scritto, teorizzato, dipinto, scolpito, rappresentato, filmato , diventa possibile, dato che, frugando bene, si finirà per trovare ovunque tracce di «razzismo sistemico», «omofobia», «sessismo» e altre scempiaggini di moda. […]

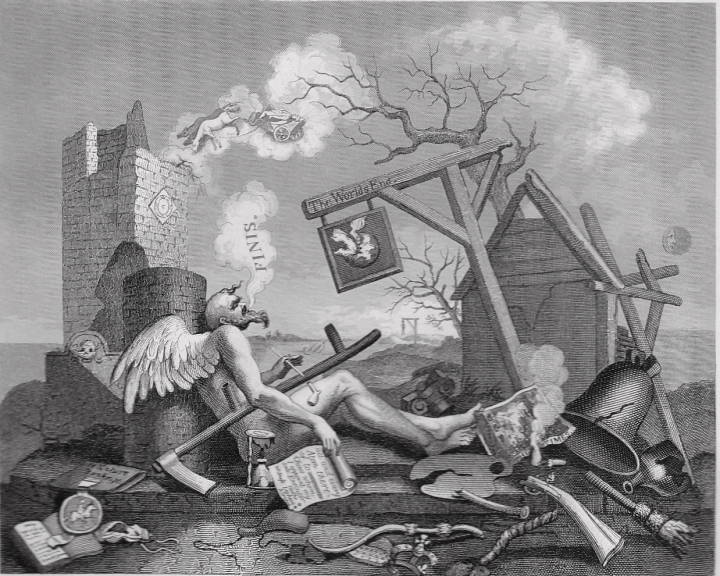

Chi svolge questo compito non ha mai accettato che la storia sia tragica, che la realtà possa essere compresa solamente nella complessità dei chiaroscuri. Sogna un mondo trasformato in safe place, in asilo per orsetti del cuore dai muri imbottiti. È il partito del neopuritanesimo punitivo, il nuovo partito iconoclasta (distruzione di statue) e persecutore, il partito della contrizione e dell’afflizione, del pentimento e della techouva.

(Alain de Benoist, p. 6).

Al Figaro Magazine si è verificato un episodio abbastanza simile quando mi è stato fatto notare che il mio anticapitalismo infastidiva gli inserzionisti. Si vede in tal modo che la normalizzazione ha soltanto cambiato forma: non si deportano più i dissidenti, li si condanna alla morte sociale; non li si fucila più, ma li si mette in disparte per ridurli al silenzio. Come nell’epoca sovietica, l’intellettuale può scegliere solo tra l’aderire alla doxa dominante o il restare fuori dal gioco: per sopravvivere, deve recitare ciò che ci si attende da lui. Personalmente provo soltanto disprezzo per quelli che antepongono i loro interessi alle loro convinzioni. Costoro non differiscono molto dai ‘pentiti’, contestatori da quattro soldi che hanno finito col coricarsi con delizia nel sistema della spettacolo, con i relativi privilegi e rendite vitalizie. E non sono nemmeno uno di quei prudenti professori universitari che dicono ciò che pensano solo una volta andati in pensione.

(Alain de Benoist, p. 5).

Il caso Matzneff

Matzneff ha 85 anni e il cancro: le anime belle, le anime indignate, diranno che se l’è meritato e che per i carnefici non è prevista la pietà. Sono le stesse che in Francia fino al giorno prima si sdilinquivano davanti alle intemperanze erotiche del marchese de Sade, che pure era un criminale patentato…[…]

È difficile dare torto a Matzneff quando osserva: «Se è normale bruciare quei miei libri in cui è descritto un passato d’amore poco ortodosso, esigo allora che vadano al rogo anche i libri di Anacreonte, Teocrito, Tibullo, Petronio, Luciano di Samosata, Djami, Kayyam, Aretino, Ronsard, La Fontaine, Baffo, Casanova, Pony, Sade, Laclos, Mirabeau, Byron, Baudelaire, Apollinaire, Gide, Colette, Sandro Penna, Nabokov, senza dimentica Hécate et ses chiens di Paul Morand. […]

Sulla ‘età del consenso’, per tornare al libro della Springora, l’età legale dell’amore, Matzneff non ha mai avuto dubbi e lo ha sempre sostenuto pubblicamente: andava abbassata, «quei quindici che speravamo il legislatore tramutasse in tredici». Ne scriveva allora in lettere aperte, sulle colonne di «Libération» e di «Le Monde» e a fianco della sua firma c’erano quelle di Sartre, Aragon, Roland Barthes, Simone de Beauvoir. Era il 1977, erano tutti pedofili? […]

Parliamo di letteratura. Matzneff è uno scrittore che rimarrà, per l’eleganza dello stile, per la cultura, per la varietà di interessi, di trame, di personaggi e insieme per il narcisismo e la sofferta verità che la continua esposizione di sé comporta, nel bene come nel male. […] Per i libri però non esistono sbarre, e non c’è prigione da cui prima o poi non riescano a evadere.

(Stenio Solinas, pp. 36-38)

Ordine

Non ho mai accettato l’idea destrorsa secondo la quale un’ingiustizia è meglio di un disordine. Un’ingiustizia è, per me, il più grande dei disordini.

(Alain de Benoist, p. 4).

Stati Uniti d’America

Il significato vero della propaganda di sinistra, con il suo universalismo umanitario o di quella di destra con il «prima gli italiani» è comunque e sempre «come vogliono gli americani».

Dovrebbe essere inutile, insomma, dire che questa non è un’alleanza ma una sudditanza in cui solo una delle due parti è libera e sovrana, perché chi non lo vede evidentemente non lo vuole vedere (pensare qui a tutto il sistema dei media occidentali è del tutto appropriato).

La prima cosa da fare sarà sbarazzarsi di quel simulacro di istituzione, burocratica, irresponsabile e asservita, che vive tra Straburgo e Bruxelles.

(Archimede Callaioli, p. 18)

In Afghanistan le truppe occidentali si ritirano dopo venti anni dalla guerra più lunga mai combattuta dagli Stati Uniti (e dai suoi alleati). […] In Iraq la guerra del 2004 contro Saddam Hussein fece precipitare il Paese e il Medio Oriente nel caos da cui vennero partoriti l’Isis e il fanatismo del terrorismo islamista. La guerra alla Libia del 2011 contro Mu’ammar Gheddafi ha devastato e ora spartito il Paese tra la Turchia neo-ottomana di Recep Tayyip Erdoğan e l’Egitto del generale Abdel Fattah al-Sisi. In Siria la guerra jihadista figlia anche dell’ingerenza occidentale ha distrutto un intero Paese, causando cinquecentomila morti e contribuendo all’instabilità generale del Mediterraneo.

Cosa l’Italia e l’Europa, direttamente o indirettamente coinvolte, abbiano avuto da guadagnare in questi interventi militari, è sotto gli occhi di tutti e sottolinea una volta ancora la necessità che il continente europeo miri al fine di emanciparsi dalla subalternità atlantica in un contesto geopolitico multipolare, favorendo reazioni internazionali multilaterali. Affermare la sovranità neutrale dell’Europa significa ritornare nella storia, assumersi la responsabilità della propria difesa, in alleanza continentale con chi punta alla costruzione di un mondo plurale, sostenibile, capace di ricomporre il divario tra cultura e natura, dato il suicida progetto della forma capitale di una crescita illimitata di una Terra finita.

(Eduardo Zarelli, p. 21).

Transumanismo

Nella prospettiva della «grande reinizializzazione» (il great reset) si mette all’opera una mutazione antropologica che mira a fare dell’uomo un individuo digitalizzato, connesso, retto da dispositivi tecnologici privi di pertinenza esistenziale, isolato per quanto possibile dai suoi simili, vivente in permanenza nel «distanziale» e nel virtuale. La vera Grande Sostituzione, quella dell’uomo da parte della macchina. Un transumanesimo tecnologico che, nelle attuali circostanze, va di pari passo con l’igienismo di Stato. Lo Stato terapeutico. Big Mother. La tabula rasa è la fine dell’uomo e il caos.

(Alain de Benoist, p. 6).

Vaccini

Il primo fatto inconcepibile è che l’Unione europea abbia stipulato con le aziende produttrici dei vari vaccini contratti che sono stati secretati. […]. Nel caso di stipulazione di contratti in cui la Commissione agisce come soggetto di diritto privato, in una materia di primario interesse pubblico, ma nella quale in nessun modo può configurarsi la necessità del segreto, con controparti a loro volta private, la decretazione è inconcepibile, in termini di diritto ma vorremmo dire anche dal punto di vista della pura decenza politica. Ma quando poi si sono (in parte) desecretati quei contratti, la cosa è apparsa anche peggiore.

Nei contratti non c’era, a carico dei fornitori, alcuna effettiva penale in caso di inadempimento, né una definizione stringente dei tempi delle prestazioni. […]

Di fronte ad un tale incredibile esempio di insipienza, noi ci rifiutiamo di pensare che di insipienza si tratti. Siamo troppo oltre. Per un comportamento di questo tipo, l’unica spiegazione è che chi ha contrattato non fosse in realtà libero di farlo, ma abbia dovuto accettare tutto quanto gli è stato proposto a scatola chiusa. Certo, «Big Pharma» non è una controparte arrendevole né priva di potere nel senso più forte della parola, ma Regno Unito e Stati Uniti hanno negoziato con le stesse aziende con risultati del tutto diversi. E allora, quale è la differenza tra Gran Bretagna, Stati Uniti d’America ed Unione europea? La differenza, semplicemente, sta nel godere o nel non godere di sovranità, nell’essere o meno padroni di se stessi.

(Archimede Callaioli, p. 17)