L’imprevedibile viaggio di Harold Fry

(The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry)

di Hettie MacDonald

Gran Bretagna, 2023

Con: Jim Broadbent (Harold Fry), Penelope Wilton (Maureen), Earle Cave (David Fry), Linda Bassett (Queenie)

Trailer del film

Quanto bisogno hanno gli umani di sentirsi buoni. Di sentirsi e apparire sinceri, bravi, corretti, accoglienti, onesti, dolci. Un bisogno che ha naturalmente anche origini filogenetiche, in modo da temperare un poco l’innata e indispensabile aggressività che spesso tracima in esplicita violenza e altrettanto spesso in ferocia, azioni estreme e persino sadismo. Dato che la paura di un Grande Padre che punisca i bambini cattivi non è alla fine sufficiente, si inventano idee e soprattutto autorappresentazioni che ci rassicurino sulla nostra indole in fondo non tanto malvagia. Esistono raffinatissime e più o meno razionali versioni di questa immaginazione (l’antropologia di Rousseau, ad esempio) e poi esistono opere del tutto finte come questo Unlikely Pilgrimage of Harold Fry. Pilgrimage, pellegrinaggio, e non viaggio come recita il sempre banalizzante titolo italiano. Un pellegrinaggio unlikely, improbabile e non imprevedibile, che non è la stessa cosa.

È infatti improbabile, davvero improbabile, che un pensionato abitudinario e poco camminatore di una qualsiasi cittadina inglese dopo aver ricevuto da una sua vecchia collega la notizia che lei si trova in un ospedale nella fase terminale di un tumore, decida di colpo di mettersi in cammino per andare a trovarla a 800 chilometri di distanza, un cammino a piedi (un pellegrinaggio appunto) nato dalla fede che sin quando Harold camminerà per raggiungerla, l’amica Queenie non morirà. Durante questa improbabile camminata, Harold si trova ovviamente in condizioni molto critiche ma viene accolto da una signora che gli offre dell’acqua dicendogli quanto sia bello avere dei figli; viene amorosamente curato da un medico (femmina) immigrato che per vivere fa le pulizie; incontra in un bar un maturo omosessuale che gli chiede consiglio su come agire con il proprio amante giovane e povero; viene fotografato e diventa la star dei buoni sentimenti televisivi, tanto che un giovane ex tossico e poi molte altre persone si uniscono a lui (in una versione New Age di Forrest Gump), scegliendolo come guru. Alla fine, però, Harold arriva da solo al capezzale dell’amica, le regala un cristallo dal quale vengono illuminati – in una scena tra le più finte e fasulle che abbia visto al cinema – la donna del bicchiere d’acqua, il medico immigrato, l’omosessuale.

Harold attraversa, in un itinerario poco picaresco e abbastanza selvaggio, buona parte dell’Inghilterra, sino ai confini con la Scozia. Attraversa quindi le terre e le città della nazione che ha inventato il colonialismo e la schiavitù moderne, che ha esportato l’imperialismo al di là dell’Atlantico con la sua gemmazione statunitense, che rimane serenamente fedele alla sua storia con la piena complicità nei massacri in corso in Ucraina e a Gaza. Ma non intendo soffermarmi su questo aspetto storico, che pure è significativo.

The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry è veramente emblematico di altro, è emblematico di una ideologia tanto autoritaria e distruttiva quanto più si presenta buona e brava. I personaggi sono centellinati con la bilancia del farmacista: QB per i neri, le donne islamiche con il velo, gli immigrati, i tossici, con una robusta dose di anziani che nelle loro vite hanno fallito ma che suscitano tanta compassione. Più di tutti ha fallito Harold. La vera ragione del suo pellegrinaggio, si scopre a poco a poco, non è la sopravvivenza della collega Queenie ma la vicenda del figlio David, che compare a intervalli regolari nel film con tutto il peso della sua memoria. Ragione che Harold dichiara in modo aperto quando, arrivato a destinazione, comincia a piangere e a ripetere «Voglio mio figlio, voglio mio figlio». È un atroce senso di colpa a guidare questo personaggio. La colpa sulla quale vivono e prosperano tutti i poteri immanenti e trascendenti, temperata da affermazioni quali: «La fede può ottenere qualunque cosa» (testuale, un personaggio dice proprio questo).

Sentimento di colpa che si coniuga al sentimento della morte, che nella nostra povera civiltà di depressi è rifiutata, taciuta oppure posta al centro delle decisioni politiche, perché la salute è tutto e non bisogna morire, non bisogna proprio; la morte è un disdicevole scandalo, un comportamento inammissibile. Degli umani che arrivano a questo, a combattere strenuamente contro la loro stessa natura di enti finiti, e il cui solo accenno alla morte li terrorizza, sono destinati a una vita ben triste, come appunto è quella di Harold.

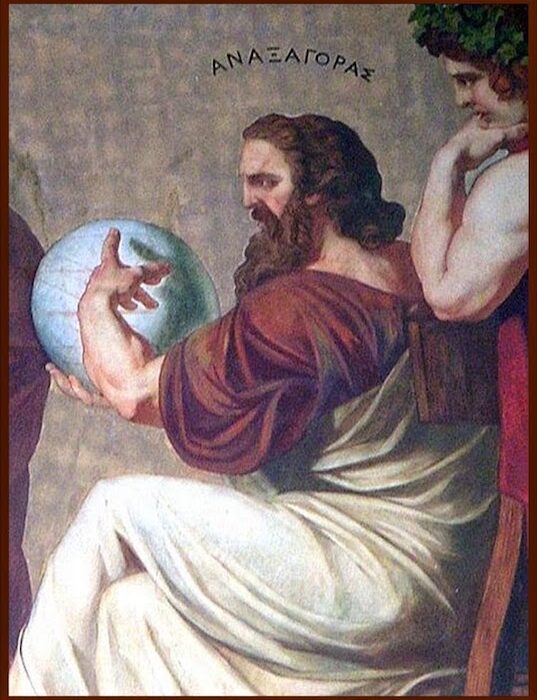

Ma questo non è affatto l’unico modo di essere umani e di rimanere vivi. Tantomeno è un modo inevitabile e naturale. Ci sono state e ci sono intere e grandi culture, quelle orientali ad esempio, nelle quali e per le quali morire è naturale quanto vivere. Anche l’Europa una volta è stata così. Diogene Laerzio racconta (ma è soltanto uno dei tanti episodi e detti di questo tenore) che quando ad Anassagora annunciarono la morte dei figli la risposta fu «Sapevo di averli generati mortali» (I Presocratici, a cura di G. Giannantoni, Anassagora, DK A 1; p. 557). L’abisso che ci separa da un simile sentimento della vita, sostituito da patetici e fasulli ‘buoni sentimenti’, è indice e segno assai chiaro di un tramonto.