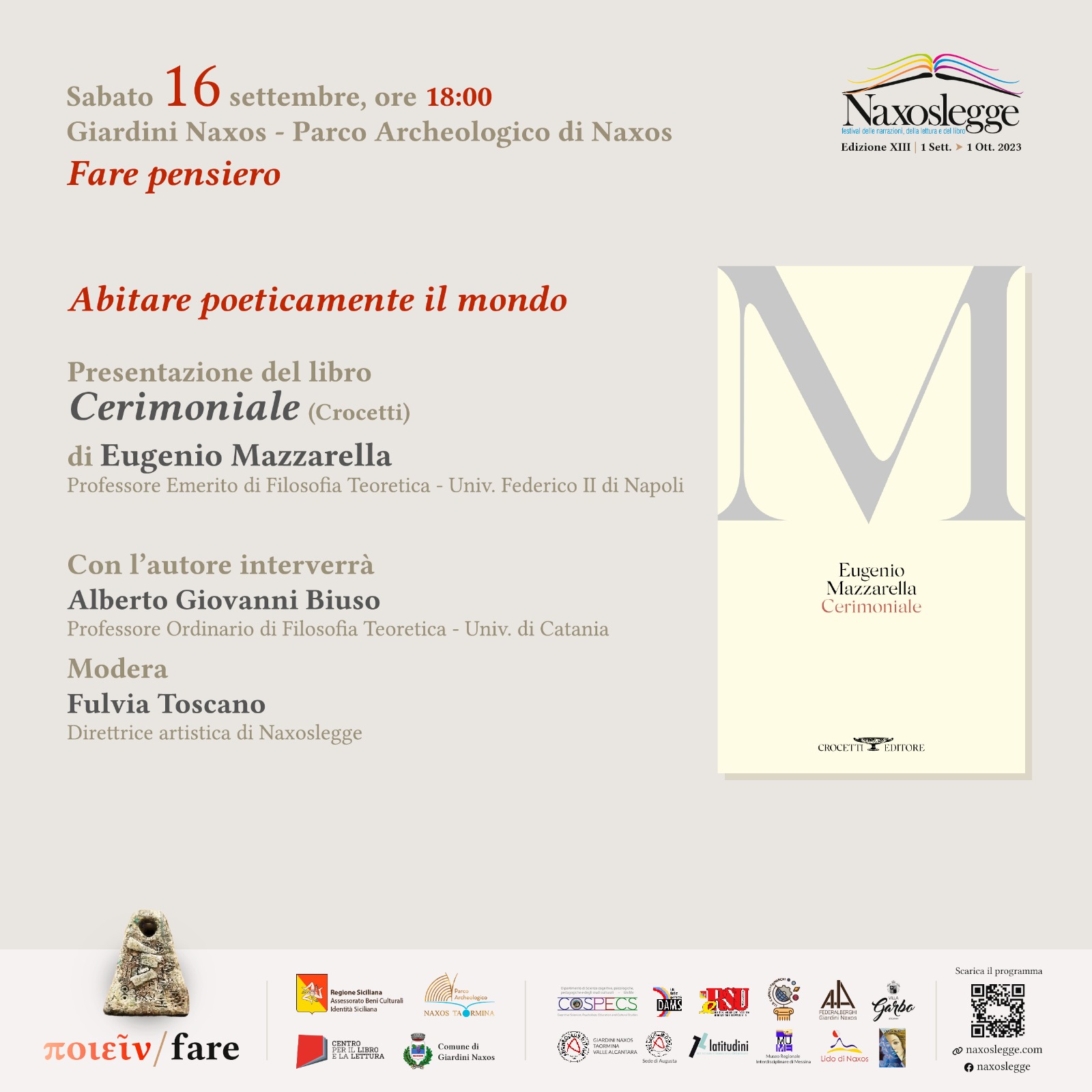

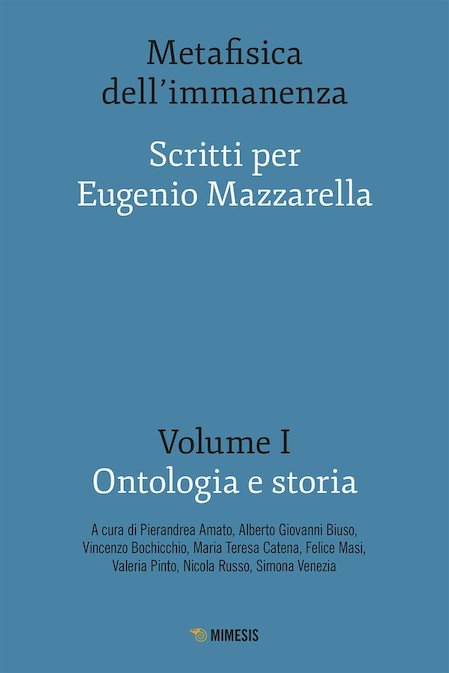

Sabato 16 settembre 2023 alle 18.00 nel Parco Archeologico di Giardini-Naxos parleremo con il poeta e filosofo Eugenio Mazzarella di Cerimoniale e di poesia.

L’evento, curato da Fulvia Toscano, si inserisce nel ciclo «Naxoslegge – ποιεἶν / fare».

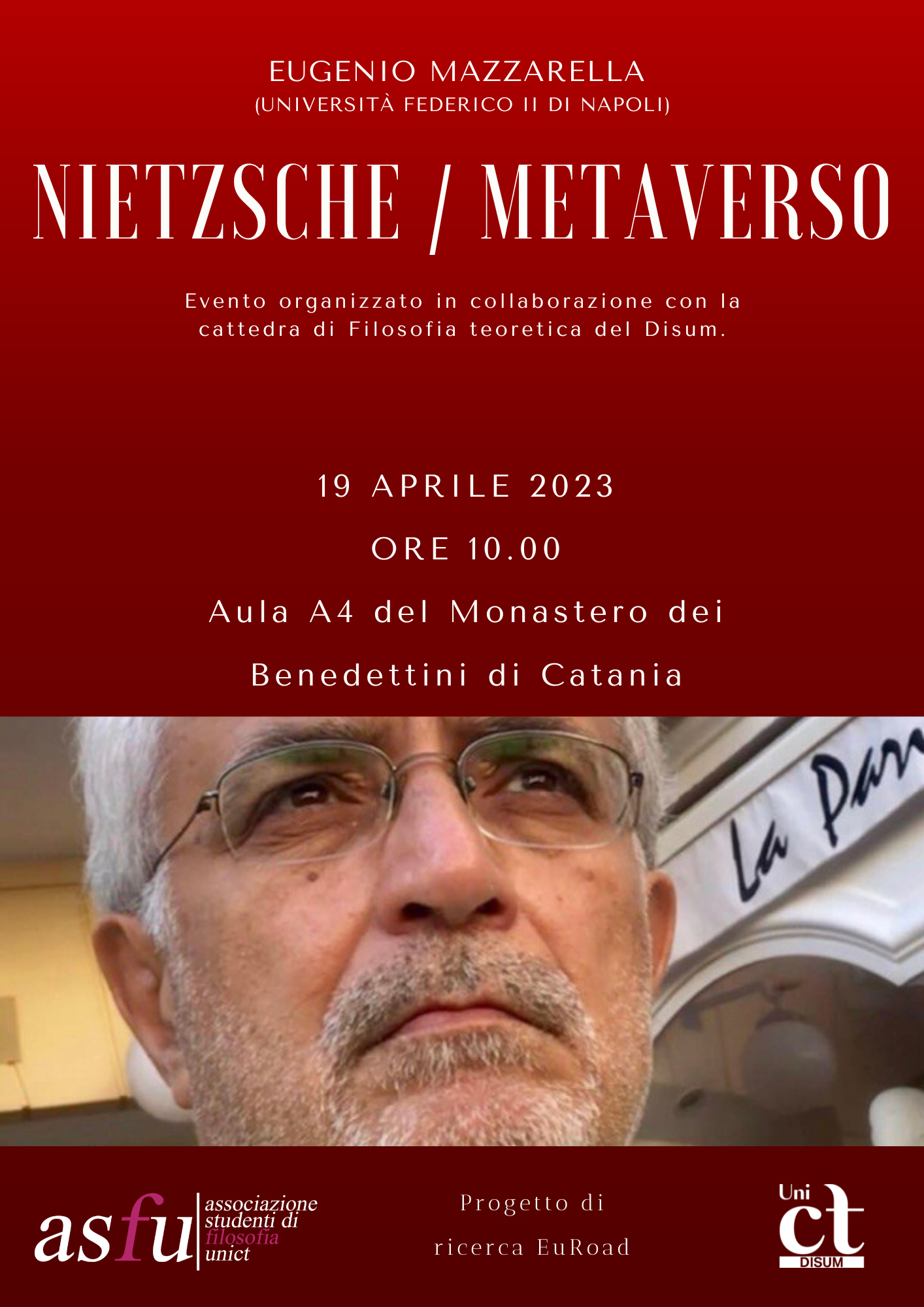

Eugenio Mazzarella è filosofo ed è una tra le voci più significative della poesia contemporanea. In lui infatti poesia e filosofia sono identiche e diverse. Sono identiche nella potenzialità e potenza che possiedono di andare al fondo dell’enigma del mondo e della presenza di una vita cosciente in esso. E di saper dire questo enigma. Sono diverse nello sgorgare delle voci: la filosofia da un disincanto rigoroso e insieme sempre aperto alla salvezza che il comprendere rappresenta; la poesia dal suo gorgogliare dalla vita miserabile e splendente degli umani, dal suo emergere dalla notte e vincere nella luce. Entrambe – filosofia e poesia – sono colme di pietas perché sono forma e figura della redenzione, costituiscono il pegno che ci è dato di un significato.

«sono sopravvissuto alla mia nave

alle anfore di oli e di profumi

al sapore del giorno della polpa

all’orgoglio spezzato delle gonfie vele

e tutto è un solo andare

un solo ascendere

più vicino alla polpa della luce».