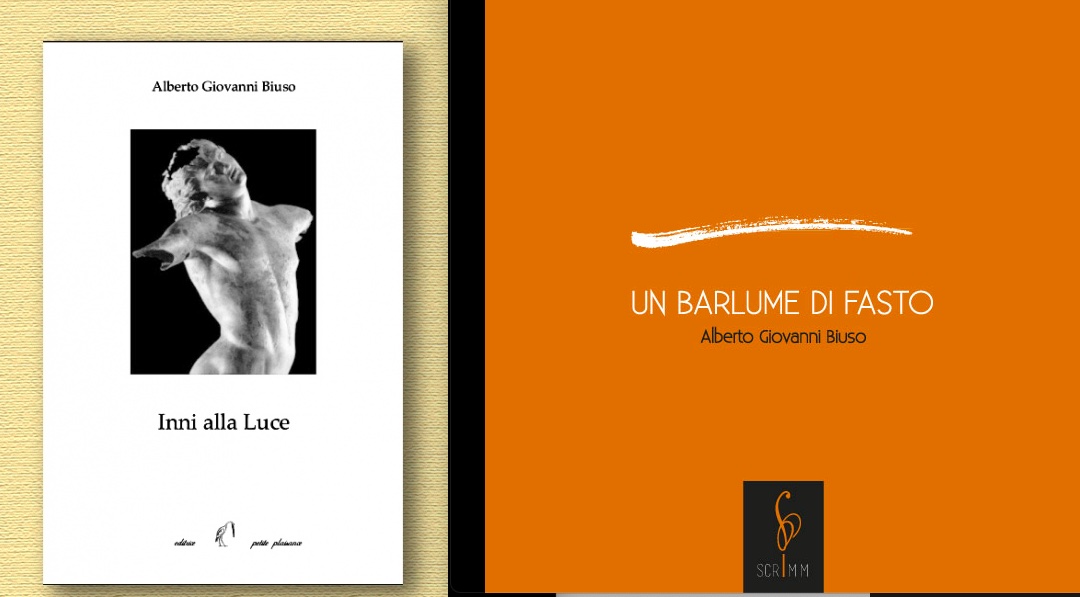

L’inquieta scintilla

Sulla poesia di Alberto Giovanni Biuso

di Sarah Dierna

in Dialoghi Mediterranei

n. 66, marzo-aprile 2024

pagine 550-555

Indice

-Poesia e filosofia

-Apollineo e dionisiaco. Una poesia a colori

-Arianna e Dioniso. Poesie gnostiche

-Poesia dei sensi

-Un sogno

È questa la prima analisi che viene dedicata in modo specifico alla mia (modesta) opera poetica. Anche se fosse l’ultima, mi basta. L’autrice è infatti riuscita a entrare nei versi in modo empatico, lucido e profondo; con riferimenti impliciti ed espliciti ad altre opere poetiche. Ad esempio con queste parole:

«L’Amore alla fine si scopre un sogno, nel duplice significato di questa parola: un’immagine onirica dalla quale non ci si vuole risvegliare quando il sentimento abita nel cuore corrisposto di due amanti e un’illusione che svanisce non appena il sonno finisce. Nonostante la forma, la tonalità e il coinvolgimento descrivano qui uno stile assai lontano rispetto agli scritti filosofici, credo non ci sia nessuna distanza tra la poesia e la filosofia dell’autore. La poesia che piange e ama conosce bene il dolore del mondo; la prosa che argomenta la realtà con rigore e distanza non scioglie il canto dell’abbandono ma lo accetta».