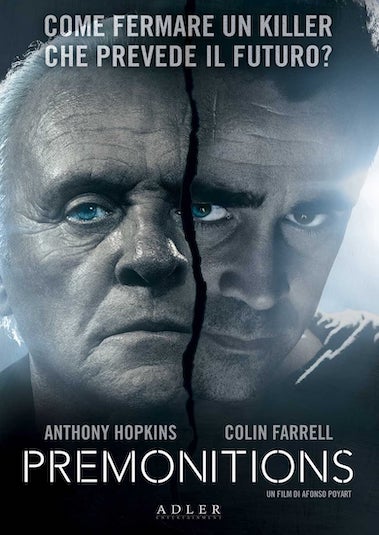

Premonitions

(Solace)

di Afonso Poyart

USA, 2015

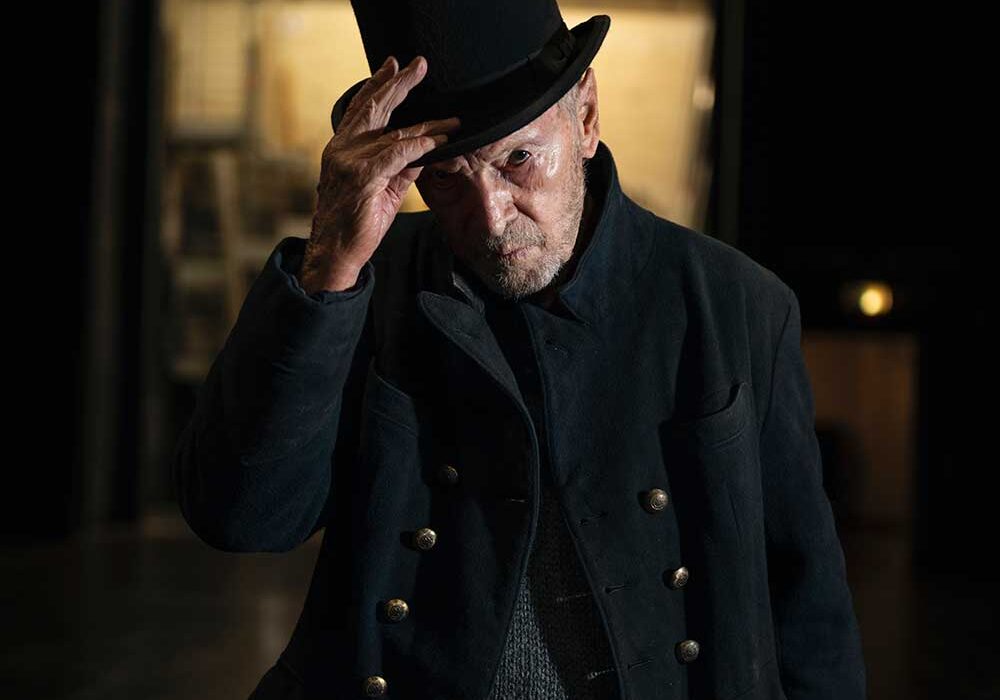

Con: Anthony Hopkins (John Clancy), Jeffrey Dean Morgan (Joe Merriwether), Abbie Cornish (Katherine Cowless), Colin Farrell (Charles Ambrose)

Trailer del film

Premonitions è un film modesto ma parla di un tema essenziale e su tale tema bisogna concentrarsi, non sullo spettacolo un poco ripetitivo e scontato. Ne parla sotto l’apparenza di un thriller con al centro un serial killer che uccide senza infliggere alcuna sofferenza e senza lasciare nessuna traccia. Scoraggiati e depressi, i poliziotti si rivolgono a un medico che dal contatto con le vittime o con degli oggetti a loro appartenuti ‘vede’ la scena del delitto. Il dottor Clancy si rende ben presto conto che la persona che stanno cercando possiede la stessa sua capacità di vedere nel passato e nel futuro ma in misura molto più profonda e ricca. Trovarlo non sarà facile, anzi è impossibile. Se accade è perché Charles Ambrose (questo il suo nome) accetta di svelarsi. Altro non si può dire sulla trama se non che i due – Clancy e Ambrose – condividono anche un altro elemento, che è la pietà verso chi, malato inguaribile o terminale, è o sarà sottoposto a sofferenze indicibili. Entrambi sembrano insomma portatori di εὐθανασία, di una morte serena.

Εὐ è un prefisso che nella lingua greca indica qualcosa di positivo, di bello, di buono. Applicato al termine θάνατος esprime l’augurio che i mortali da sempre rivolgono a se stessi di una «buona morte», del fatto che l’inevitabile non venga preceduto da sofferenze lunghe e più o meno insostenibili ma si verifichi nel modo più sereno possibile. In questo senso è assai più corretto (more solito) il titolo originale del film: Solace, conforto, consolazione, sollievo.

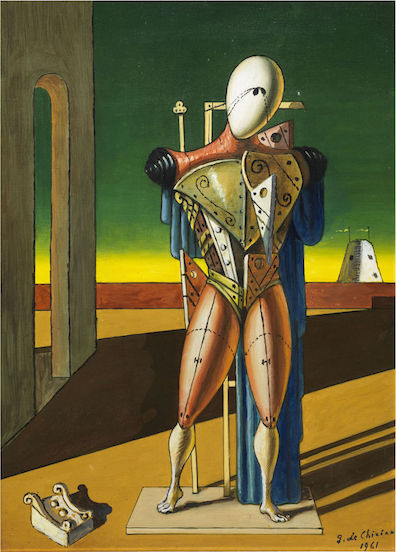

Il morire è un tema centrale della filosofia e della vita. A esso il film ne affianca un secondo altrettanto denso e fondamentale: il determinismo, il libero arbitrio. Se esistono delle persone capaci non soltanto di ‘vedere’ ciò che è accaduto senza che loro fossero presenti ma soprattutto di ‘vedere’ qualcosa che ancora non si è verificato ma che si verificherà; se la capacità di pre-vedere si esplica verso l’oggettività di ciò che accadrà, qual è la natura delle decisioni che i soggetti coinvolti ritengono di liberamente compiere? Qual è lo spazio della loro libertà e autodeterminazione? Nessuno, evidentemente. Infatti, «ὃ χρὴ γὰρ οὐδεὶς μὴ χρεὼν θήσει ποτέ; nessun uomo potrà mai fare in modo che ciò che deve non debba accadere» (Euripide, Eracle, v. 311, trad. di Filippo Maria Pontani).

Gli eventi accadono con la stessa necessità che spinge un sasso lanciato da qualcuno a rallentare la propria corsa e poi cadere. Se quel sasso avesse la capacità di pensare, riterrebbe di essersi mosso liberamente e di altrettanto liberamente raggiungere o non raggiungere un obiettivo. L’esempio non è mio ma è di Spinoza, il quale mostra che ogni ente è determinato a esistere e ad agire da un insieme ben preciso di cause. L’illusione della libertà nasce dalla consapevolezza degli scopi per i quali si agisce e dall’ignoranza delle cause che spingono a indirizzarsi proprio verso quegli scopi e non verso altri.

E dunque

«si per hominem coactum intelligit eum, qui invitus agit, concedo nos quibusdam in rebus nulla tenus cogi, hocque respectu haber liberum arbitrium; Sed si per coactum intelligit, qui quamvis non invitus, necessario tamen agit (ut supra explicui) nego nos aliqua in re liberos esse»;

«se per uomo costretto intende quello che agisce contro il proprio volere, concedo che in certe cose non siamo affatto costretti e che, in questo senso, siamo dotati di libero arbitrio. Ma se per costretto intende colui che agisce per necessità, benché non contro la sua volontà (come ho spiegato sopra) nego che noi siamo liberi in qualche cosa»

(Epistolæ, in «Tutte le opere», a cura di A. Sangiacomo, Bompiani 2011, Lettera 58 del 1674 a Giovanni Ermanno Schuller, pp. 2112-2113).

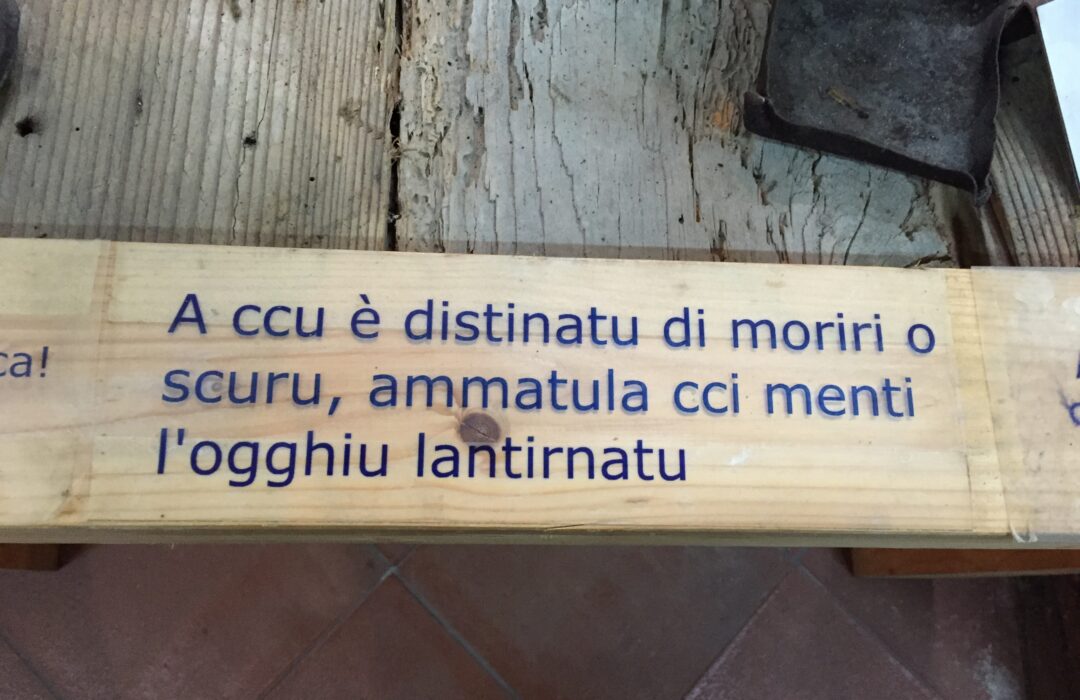

Una buona morte è frutto anche di una buona vita. E la vita diventa migliore se non la riempiamo di illusioni sul bene, sul male, sulla libertà, sulla colpa ma viviamo con la saggezza delle foglie che sgorgano dall’albero della materia in tutto lo splendore della loro vitalità e colore e poi cadono con la leggerezza di ciò che ha compiuto il proprio percorso nel tempo. Senza rimpianti, senza nostalgia, senza terrori. Εὐ.