L’attesa di un banchiere quale salvatore conferma il tramonto della politica, la potenza della propaganda dell’Unione Europea e soprattutto l’infantilizzazione del corpo sociale. È il tramonto dell’Italia come Stato, con un esecutivo dedito al massacro sociale in obbedienza ai diktat della finanza e di Bruxelles. Draghi serve solo a questo. La scarsa memoria dell’informazione italiana dimentica che il principale tra i grandi elettori di Mattarella fu Renzi. Ora (ma anche prima) si comprende che fu un ottimo investimento. E infatti Renzi è il più entusiasta sostenitore del governo Draghi.

Tra gli ingenui -e sono i meno peggio- che oggi si affidano al banchiere Draghi come a un salvatore, probabilmente non sono pochi coloro che in seguito ai provvedimenti di un eventuale suo governo saranno licenziati. Piangeranno amare lacrime, ma sarà tardi. I facoltosi, a ogni livello, hanno invece ragione di esultare.

Qualunque cosa dirà presentandosi alle Camere, il programma vero Draghi lo ha stilato qualche anno fa. Qui il pdf e questa una sua sintesi:

-liberalizzazione e privatizzazione dei servizi

-fine dei contratti collettivi di lavoro

-libertà di licenziamento

-tagli di spesa (anche nella sanità) e riduzione degli stipendi.

Vedere esultare cittadini potenziali vittime di tutto questo è istruttivo. In ogni caso, è diventato ‘normale’ che a decidere i governi siano i mercati e la borsa, non più i cittadini italiani. E la Costituzione? E la democrazia?

Al Movimento 5 Stelle è bastata una formuletta mediatica e vuota -Ministero della Transizione Ecologica- per cancellare un’identità politica. Il M5S è diventato un gruppo di mendicanti. Grillo e i dirigenti hanno le loro ragioni ma i militanti? È un’altra vittoria dello spettacolo, oltre che dei padroni, come ben si vede -spettacolo e padroni- anche dai nomi dei ministri, dalla composizione del governo.

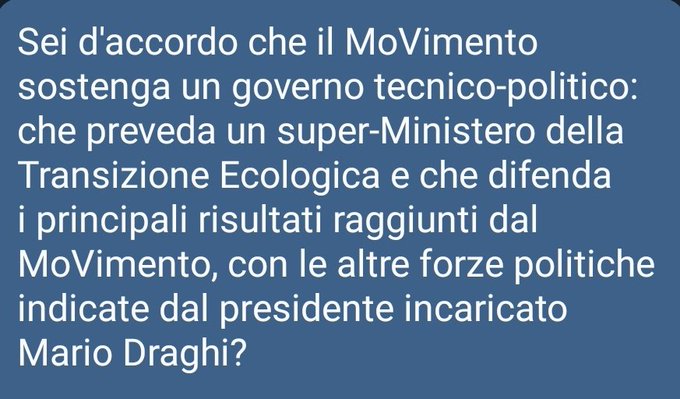

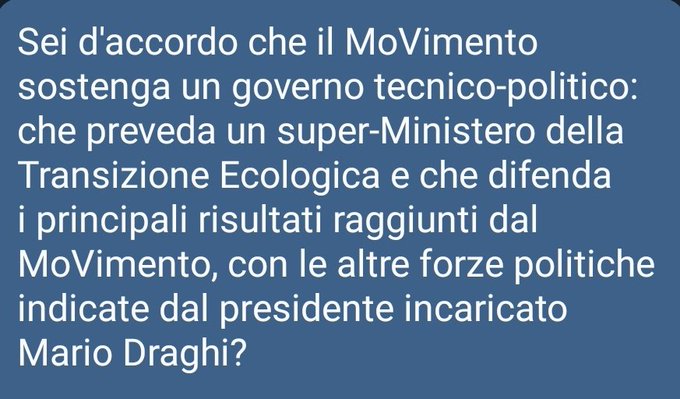

Il quesito proposto agli iscritti al M5S è stato talmente tendenzioso da costituire una evidente testimonianza del timore che i capi hanno nutrito che ciò che resta del Movimento potesse dire no a un’alleanza con Berlusconi, con il resto della catastrofe italiana, con il banchiere Draghi e con Mattarella che definisce le elezioni un pericolo, confermando in questo modo l’impulso autoritario delle istituzioni.

Che tutti i partiti presenti in Parlamento -tranne uno- sostengano il governo è molto pericoloso per la dinamica democratica. Partiti che probabilmente ritengono di ottenere vantaggi appoggiando per ora tale governo, in attesa del momento opportuno nel quale prenderne le distanze. Ma Draghi non si schioderà facilmente, visto che ha il sostegno dell’Unione Europea, della finanza, dei mitici mercati.

Uno dei segni di questo governo, diciamo uno dei più seri, è l’interclassismo, la pura essenza democristiana. Un governo di correnti democristiane. Per un Paese profondamente cattolico forse non può essere diverso. Ma chi da sinistra ha esultato per l’incarico dato a Draghi non ha capito che tale incarico è la pietra tombale sul cadavere della sinistra. Se non lo hanno compreso subito, non serviranno ora neppure i nomi berlusconiani doc dell’esecutivo.

In ogni caso, il significato antropologico del Governo Draghi è chiaro: dopo un anno di obbedienza perinde ac cadaver possiamo imporre agli italiani qualunque cosa, obbediranno ancora, obbediranno sempre, leccheranno la mano che li colpisce. Hanno vinto Berlusconi e Renzi. Veramente patetici invece il Movimento 5 Stelle e chi si ritiene, sbagliando assai, «di sinistra».

=================

Tra i tanti commenti e analisi sull’incarico a Draghi ne segnalo quattro.

L’anno del dragone?

rivista indipendenza, 4.2.2021

Analisi acuta e completa, in un’ottica sia interna sia internazionale; articolo pubblicato prima che fosse resa nota la composizione del governo, della quale non vale la pena parlare, tanto è miserabile.

“Draghi al governo? Non un keynesiano ma un distruttore creativo”. Massimo Franchi intervista Emiliano Brancaccio,

sinistra in rete, 9.2.2021

Testo vivace e che ben chiarisce l’identità di politica economica del governo Draghi, demolendo le illusioni che le anime belle della sinistra stanno nutrendo sul massacro sociale che ci attende.

Contro Draghi. Il fronte del rifiuto

di Moreno Pasquinelli

Sollevazione, 6.2.2021

«C’è un solo modo, infatti, di porre fine al Calvario, uscire dalla Unione europea, riguadagnare totale sovranitа nazionale, sganciarsi dalla mondializzazione liberista. Hanno chiamato Draghi per la ragione opposta: tenere il Paese in catene e impedire che faccia naufragare il Titanic dell’Unione europea»

Draghi e governo della finanza: Non prevarranno!

di Geminello Preterossi, La Fionda, 8.2.2021

Seleziono da questo terzo articolo alcun brani ma ne consiglio vivamente la lettura integrale, per capire davvero che cosa stia accadendo e accadrà.

«Pretesa elitista di stringere l’autonomia della politica democraticamente legittimata in una morsa che, a dispetto degli interessi dei ceti popolari, doveva impedire politiche redistributive e sociali, la difesa del lavoro, il rilancio della domanda interna, nonché un previdente mantenimento degli strumenti dell’economia mista. I fatti, dunque, confermano che Draghi è un rappresentante eminente del capitalismo finanziario. […]

L’ironia della storia contempla che il giovane Draghi abbia elaborato una tesi di laurea precisamente sulle monete senza Stato come l’euro, nella quale sosteneva (impeccabilmente) che una moneta comune in presenza di squilibri macroeconomici e senza una fiscalità accentrata, governata politicamente, non potesse essere un obbiettivo augurabile perché viziato da contraddizioni strutturali. […]

Ma che a gestire un’eventuale nuova fase siano chiamati i responsabili del disastro precedente fa venire molto dubbi. […]

Quando si tratterà di pagare i costi di tale riassetto, e suonerà la campanella che sancirà la fine della ricreazione, con la scusa del debito e una rinnovata strategia della tensione sullo spread, ne vedremo delle belle, in termini di nuova austerità, “riforme”, macelleria sociale, svalutazione del lavoro, impoverimento, disoccupazione. Tutto pur di evitare le ricette giuste, quelle di Keynes e Caffè, che invece mettevano al primo punto la “repressione finanziaria” per consentire di impostare politiche pubbliche di intervento nell’economia, non sotto ricatto dei mercati e perciò volte all’interesse dei lavoratori e dei ceti non abbienti. Alla luce di tutto quello che è accaduto in questi decenni, fino al coronamento di oggi, si comprende la ferma volontà di Caffè di sparire. Per non vedere. Soprattutto certi allievi. […]

Più è drammatizzata la crisi, più pesa il nome del prescelto come deus ex machina, maggiore sarà la probabilità del successo. […]

L’appello all’emergenza e all’unità è quindi un modo per affidare a commissari di poteri esterni, non legittimati democraticamente (la Troika), cioè a élites privatistiche, oligarchiche e antidemocratiche, quelle scelte. […]

La dialettica basso contro alto, popolo contro oligarchie, è una conseguenza logica del processo di espropriazione della sovranità democratica. Può essere che sia destinata a fallire, che i suoi esiti siano ambigui o inefficaci. Ma è certo che finché permane questo campo di tensione dialettica, si cercherà di arginarlo in ogni modo attraverso l’uso politico-comunicativo dell’emergenza, per disciplinare i riottosi. Un’impostazione obbiettivamente eversiva dei valori democratici. […]

Non c’è da sorprendersi se così la fiducia nelle istituzioni crolla. Sarebbe più serio abolire le elezioni, sancendo la fine dell’epoca cominciata con le Rivoluzioni settecentesche. Si sforzino, le cosiddette élites, di trovare un nome, e un discorso di legittimazione coerente, per giustificare in maniera esplicita, senza scuse emergenziali, la liquidazione della democrazia costituzionale. Soprattutto, propongano un nuovo modello, invece di deformare sempre di più quello ereditato dai Costituenti. Ma non lo possono fare: perché la loro mancanza di dignità e coraggio politico (quello che fa lottare apertamente, non manovrare dietro le quinte) è proporzionale al cinismo. La narrazione liberal, perbenista, pseudo-progressista, che è la copertura ideologica del globalismo finanziario, impedisce di dire la verità e soprattutto di trarne le conseguenze. […]

Ho la sensazione che con Draghi assisteremo a un nuovo uso politico-comunicativo della “pandemia”. Prima è servita a seminare terrore e chiudere tutto (al di là delle reali esigenze e della razionalità), adesso sarà l’occasione per aprire se non tutto molto e santificare Draghi come il nuovo “re taumaturgo”, che ha guarito la scrofola. Personalmente ne sarò felice, come credo tanti che non ne potevano più, ma resta il dato politico di un cambio strumentale di narrazione, che giustifica molti cattivi pensieri su quanto è accaduto nell’ultimo anno. […]

Gli anatemi reciproci tra Sinistra e Lega, 5 stelle e Forza Italia, mostrano qui, definitivamente, la loro grottesca superficialità e inconsistenza. […]

Quello che si può fare per ora è solo un lavoro culturale e critico di lunga lena, […] sperando che quelle istanze decisive, che esprimono il senso profondo della legittimità moderna, della sua promessa democratica, non siano fiaccate per sempre. Significherebbe che il riassetto del capitalismo in chiave digitale (e antisociale), occasionato dal coronavirus, si è mangiato interamente la politica come sfera dell’autodeterminazione e dell’eteronomia progettuale rispetto all’immanenza dell’economico. Una sorta di complessiva transizione epocale, di segno antropologico, civile e culturale, all’insegna dell’antipolitica ammantata di epistocrazia. In questo senso, il governo Draghi potrebbe essere visto come una pedina di un disegno più ampio: il governo della saturazione dello spazio pubblico, della negazione del conflitto in quanto tale».

=================

[Questo articolo è stato pubblicato ieri su girodivite.it]

![]() Il teorema del delirio

Il teorema del delirio