Painting is back

Anni Ottanta, la pittura in Italia

Gallerie d’Italia – Milano

A cura di Luca Massimo Barbero

Sino al 3 ottobre 2021

In tutti gli ambiti del sapere è giunto il momento di oltrepassare i dualismi, di sostituire agli elementi che l’un l’altro si escludono quelli che invece reciprocamente si integrano, dando in questo modo vita e spazio a uno sguardo sul mondo che comprenda meglio la sua complessità e ricchezza fatta di differenze che proprio in quanto differenze plasmano un’identità fatta di gloria. Tale dinamica vale in primo luogo per la teoresi, per la filosofia che è «das sagende Bauen am Seyn durch Erbauen der Welt als Begriff», ‘il dire che edifica l’Essere tramite la costruzione del mondo come concetto’ (Heidegger, Schwarze Hefte 1931-1938 – Überlegungen IV, Vittorio Klostermann 2014, p. 212). E poi vale per la vita collettiva-politica, ormai al di là dei paradigmi topologici nati con il 1789; vale per la fisica, che integra la materia/energia sia come onda sia come particella; vale per l’arte, in particolare per la distinzione tra figurativo e astratto.

La percezione è sempre astratta perché è fatta di una miriade di elaborazioni cerebrali che partono dai sensi e si trasformano poi in forme; ed è sempre figurativa poiché tali forme assumono un ordine senza il quale la presa del corpomente sul mondo non sarebbe possibile. Anche questo è la Gestalt, è la Forma. Che è principio gnoseologico, ontologico ed estetico.

Il superamento del dualismo tra astratto e figurativo è evidente nella mostra che la sede milanese delle Gallerie d’Italia dedica alla pittura italiana degli anni Ottanta del Novecento. La divisione in decadi è sempre convenzionale e artificiosa ma in questo caso risulta accettabile perché indica non un arco cronologico ma una tendenza plurale e rizomatica che si origina prima di quel decennio e continua nel presente. La tendenza al gioco, decisamente. A un divertimento della costruzione che dall’artista si trasmette a chi osserva le opere, le gusta, sorride. Davvero un piacere nato dal giocare con le forme, dal divertirsi con i colori, con le invenzioni, i titoli, le citazioni, la possibilità di trasformare in ‘arte’ la materia che si tocca.

Il superamento del dualismo tra astratto e figurativo è evidente nella mostra che la sede milanese delle Gallerie d’Italia dedica alla pittura italiana degli anni Ottanta del Novecento. La divisione in decadi è sempre convenzionale e artificiosa ma in questo caso risulta accettabile perché indica non un arco cronologico ma una tendenza plurale e rizomatica che si origina prima di quel decennio e continua nel presente. La tendenza al gioco, decisamente. A un divertimento della costruzione che dall’artista si trasmette a chi osserva le opere, le gusta, sorride. Davvero un piacere nato dal giocare con le forme, dal divertirsi con i colori, con le invenzioni, i titoli, le citazioni, la possibilità di trasformare in ‘arte’ la materia che si tocca.

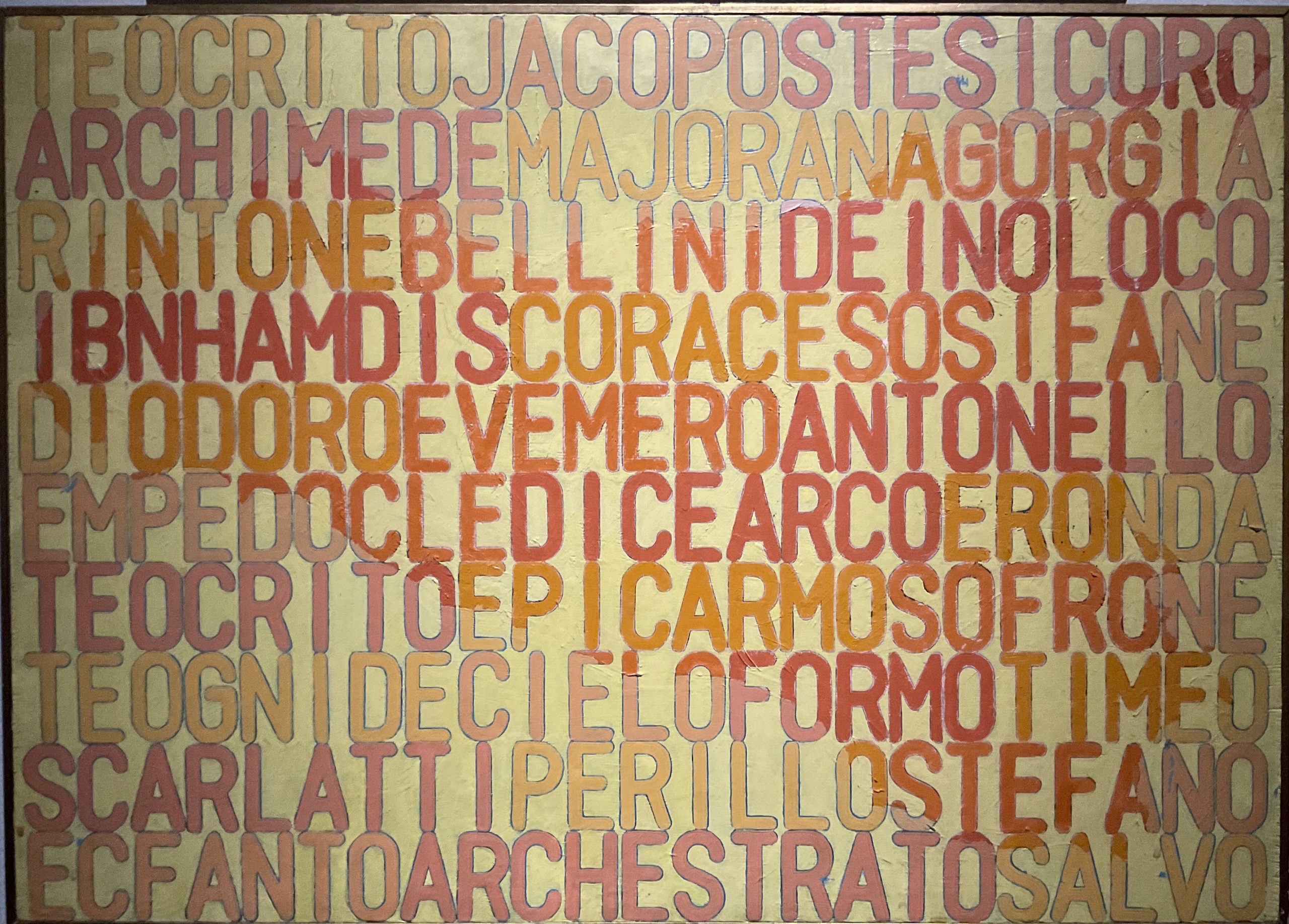

Materia mitologica come nelle splendide opere di Salvo che attingono ai templi e alla luce di Sicilia, ai suoi paesaggi con rovine, all’orgogliosa ironia dei 31 siciliani; mito che emerge anche nel Gilgamesh di Gino De Dominicis.

Materia storica come quella di Luigi Ontani che gioca con Mantegna e con Tiepolo nella sua Camera dei celibi.

Materia animale in Mario Merz e in numerosi altri che riscoprono e fanno propria la potenza della vita che intride le specie non umane.

Materia aritmetica, ancora in Merz che attinge alla serie di Fibonacci e materia simbolica nel Cinèma di Nicola De Maria e nei suoi Cieli degli uccelli – gridi sulla testa.

Tra i numerosi artisti presenti in mostra emergono in particolare Emilio Tadini con il suo Oltremare turchese di pienezza (qui sotto) e le opere di Enrico Baj. Tra queste una, bellissima, fatta di bianco, grigio e nero esplodenti e sprofondanti, il cui titolo è davvero un’epitome dell’arte oggi: Vedeteci quel che vi pare (immagine di apertura).

Infine, in tutti questi artisti e in tutte le loro opere sta anche la figura umana immersa nel colore, a esso consustanziale. Un cromatismo intenso, splendido, parlante.

È la luce a costituire il più potente e pervasivo Zeitgeber, il segnatempo al quale i corpi animali e vegetali affidano la regolarità delle proprie strutture vitali. La luce permette di sincronizzare i ritmi endogeni con quelli esterni del giorno e della notte e permette dunque ai corpi di sincronizzarsi con il volgere della Terra e del Sole.

È la luce a costituire il più potente e pervasivo Zeitgeber, il segnatempo al quale i corpi animali e vegetali affidano la regolarità delle proprie strutture vitali. La luce permette di sincronizzare i ritmi endogeni con quelli esterni del giorno e della notte e permette dunque ai corpi di sincronizzarsi con il volgere della Terra e del Sole. La metafisica è la comprensione di una verità semplice e profonda, quella per la quale l’essere è analogo alla luce, la quale può essere vista soltanto quando tocca gli enti, rimanendo di per sé non visibile. Come, appunto, l’essere. L’intero pensiero umano sul mondo, ciò che chiamiamo cultura nella varietà delle sue espressioni -tra le quali l’arte, la religione, la filosofia- è il ripetuto tentativo di comprendere questo gioco dell’invisibile e con esso il mondo.

La metafisica è la comprensione di una verità semplice e profonda, quella per la quale l’essere è analogo alla luce, la quale può essere vista soltanto quando tocca gli enti, rimanendo di per sé non visibile. Come, appunto, l’essere. L’intero pensiero umano sul mondo, ciò che chiamiamo cultura nella varietà delle sue espressioni -tra le quali l’arte, la religione, la filosofia- è il ripetuto tentativo di comprendere questo gioco dell’invisibile e con esso il mondo.

Quando nessuno sarà più così buono e così globalista da ignorare il fatto che Homo sapiens è

Quando nessuno sarà più così buono e così globalista da ignorare il fatto che Homo sapiens è

L’attenzione posta da Daniel Steegmann Mangrané al Fasmide, comunemente noto come ‘insetto stecco,’ ha in questa naturalizzazione della cultura la sua origine. Il Fasmide appare infatti come un ibrido tra l’animale e il vegetale. Quando è immobile, è praticamente impossibile distinguerlo dai rami, dalla vegetazione che lo circonda. Nella mostra l’insetto appare in alcuni video nei quali passa da un ambiente fatto di rami –che lo assorbe– a uno costruito con fogli di carta, dove invece la sua identità/movimento si staglia con chiarezza sullo sfondo artificiale. Ed è presente soprattutto in A Transparent Leaf Instead of the Mouth, definito dal suo autore «un esperimento di biologia e semiotica», potremmo dire di biologia semiotica essendo una struttura chiusa e trasparente dentro la quale terra, piante, animali, convivono nel continuo passaggio dell’uno all’altro. Oltre all’insetto stecco sono presenti infatti delle mantidi e l’insetto foglia, del tutto mimetizzati sino a indurre/costringere l’umano che guarda ad aguzzare lo sguardo, a tentare di risolvere il gioco percettivo tra primo piano e sfondo, in modo da cogliere ogni più piccolo movimento e soprattutto ogni minima differenza tra gli enti presenti in quell’ambiente, in modo da interpretare e separare ciò che si vede e che sembra uniforme, identico. Si può aggiungere che anche gli umani costituiscono probabilmente uno spettacolo per gli insetti che li guardano.

L’attenzione posta da Daniel Steegmann Mangrané al Fasmide, comunemente noto come ‘insetto stecco,’ ha in questa naturalizzazione della cultura la sua origine. Il Fasmide appare infatti come un ibrido tra l’animale e il vegetale. Quando è immobile, è praticamente impossibile distinguerlo dai rami, dalla vegetazione che lo circonda. Nella mostra l’insetto appare in alcuni video nei quali passa da un ambiente fatto di rami –che lo assorbe– a uno costruito con fogli di carta, dove invece la sua identità/movimento si staglia con chiarezza sullo sfondo artificiale. Ed è presente soprattutto in A Transparent Leaf Instead of the Mouth, definito dal suo autore «un esperimento di biologia e semiotica», potremmo dire di biologia semiotica essendo una struttura chiusa e trasparente dentro la quale terra, piante, animali, convivono nel continuo passaggio dell’uno all’altro. Oltre all’insetto stecco sono presenti infatti delle mantidi e l’insetto foglia, del tutto mimetizzati sino a indurre/costringere l’umano che guarda ad aguzzare lo sguardo, a tentare di risolvere il gioco percettivo tra primo piano e sfondo, in modo da cogliere ogni più piccolo movimento e soprattutto ogni minima differenza tra gli enti presenti in quell’ambiente, in modo da interpretare e separare ciò che si vede e che sembra uniforme, identico. Si può aggiungere che anche gli umani costituiscono probabilmente uno spettacolo per gli insetti che li guardano.