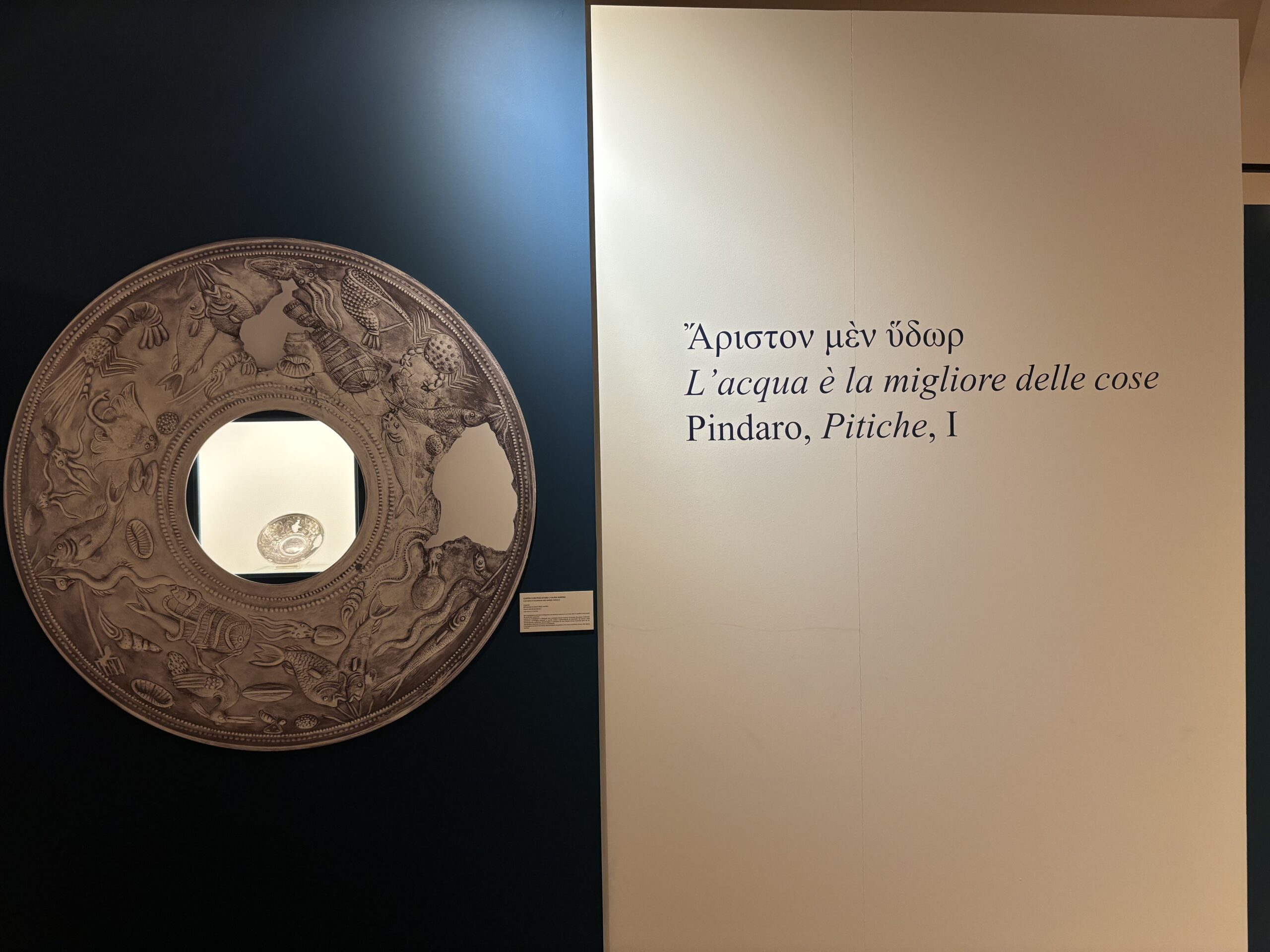

Le vie dell’acqua a Mediolanum

Museo Archeologico – Milano

Sino al 2 giugno 2024

Milano è davvero Mediolanum, una città in mezzo alle terre ma soprattutto in mezzo alle acque. Venne pensata e costruita sin da subito proprio a metà tra il fiume Adda, i laghi a nord e il Ticino e il Po a sud, in un punto nel quale convergevano anche una serie di corsi d’acqua minori.

La sua falda freatica è talmente poco profonda che uno dei problemi degli ingegneri che progettano le abitazioni milanesi è costruire delle fondamenta che non siano invase subito dall’umido e dall’acqua. In epoca romana e medioevale Milano non ebbe bisogno di acquedotti, che pure erano il vanto dell’architettura romana. In questa città, infatti, l’acqua converge, arriva, si distribuisce quasi da sé. Come accade, in alcuni luoghi di più in altri di meno, in tutta la pianura padana. A conferma che le notizie terroristiche sulla siccità per l’agricoltura, in queste terre sono appunto per lo più terroristiche, parte di una narrazione climatica rivolta non ai dati scientifici e alle situazioni di fatto ma a una emergenza perenne, apocalittica (e dunque complottistica) e senza fine. Questa mostra che si distende sui millenni lo conferma anche attraverso una mescolanza continua e vivace tra varie dimensioni e livelli della vita collettiva.

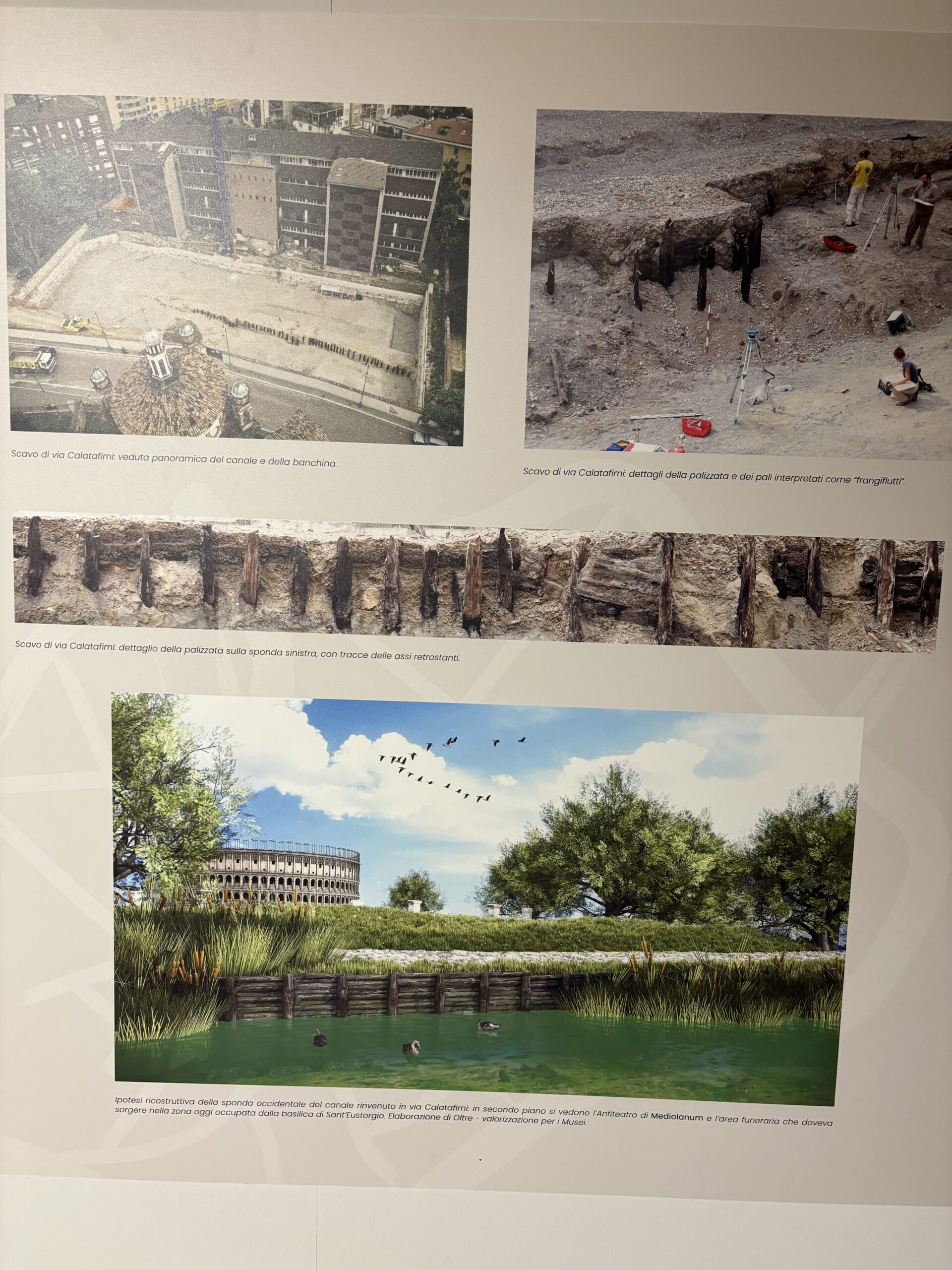

La dimensione urbanistica disegna il quadro sempre chiaro della forma urbis, mostra molte testimonianze relative alle Terme Erculee (in onore dell’imperatore Massimiano), documenta con fotografie, immagini e schemi dei luoghi nei quali sono stati ritrovati molti reperti e strutture idriche: l’attuale Piazza Meda e via Calatafimi. L’immagine qui sotto si riferisce appunto agli scavi in questa seconda zona.

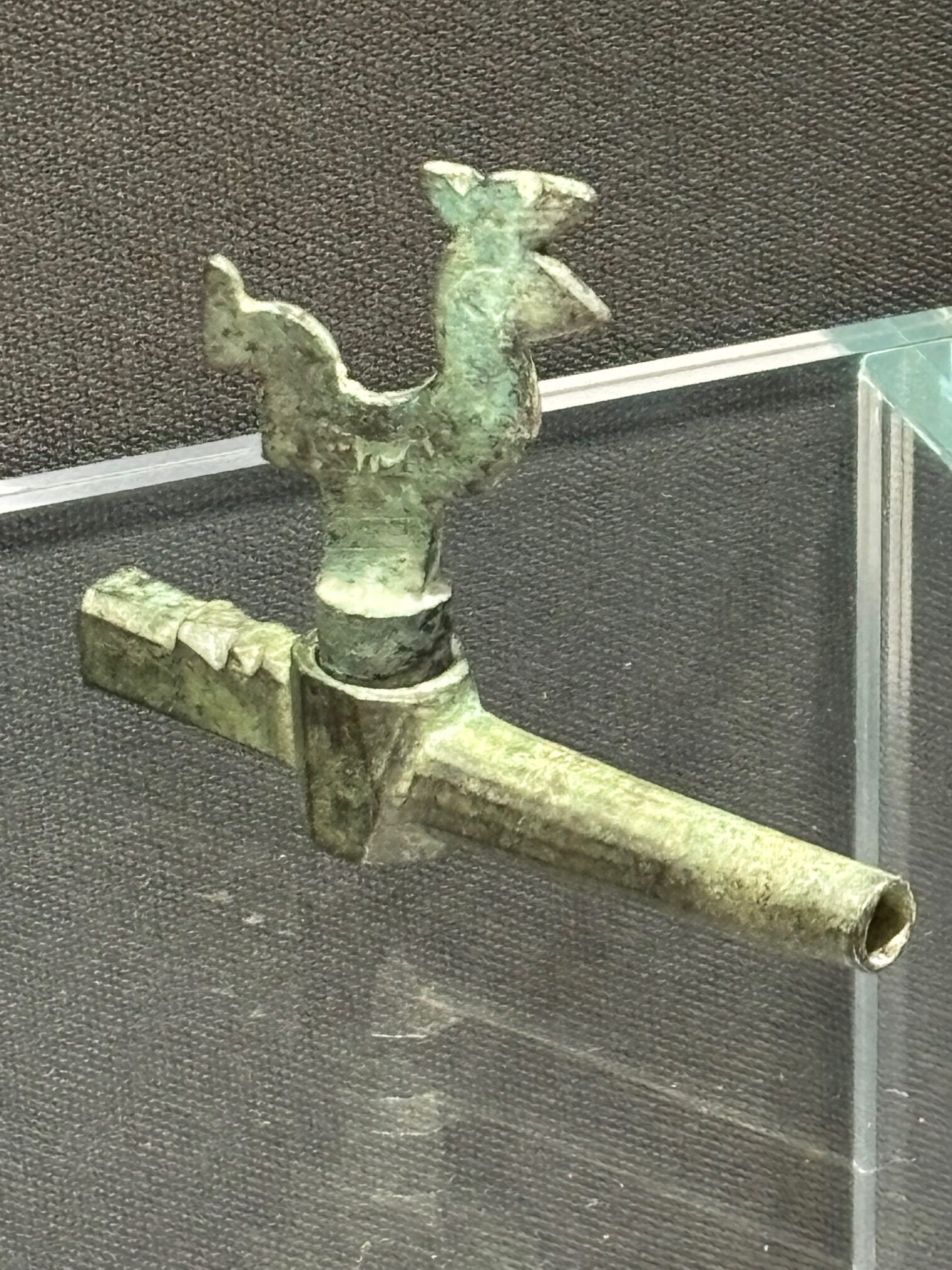

La dimensione propriamente archeologica si implementa in centinaia di testimonianze di cultura materiale come pozzi, bacinelle, bottiglie, canali, rubinetti, statue delle ninfe e degli dèi dell’acqua, monete, gioielli. Nell’immagine un piccolo rubinetto in bronzo a forma di galletto.

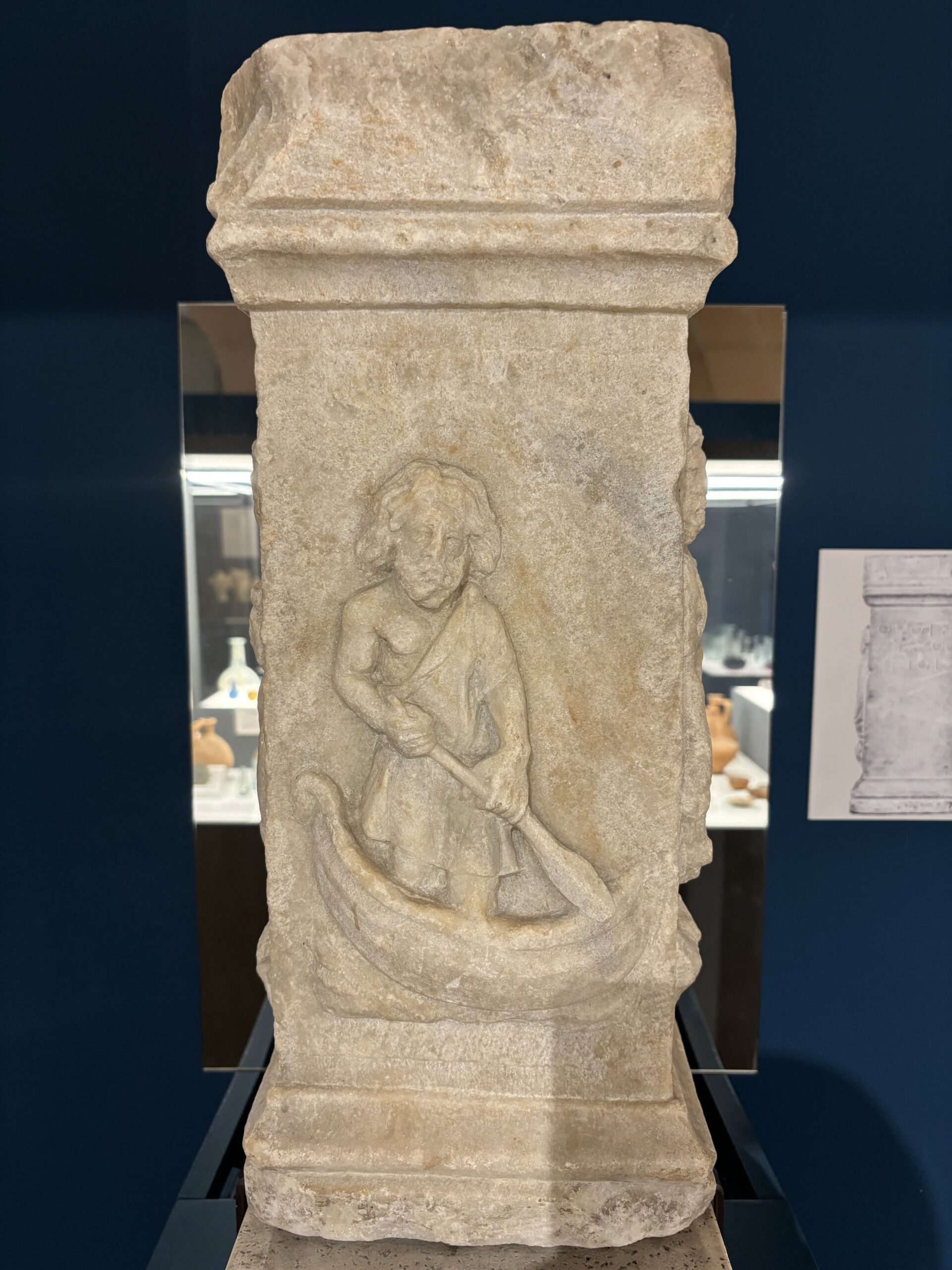

La dimensione teologica vive in oggetti e circostanze che fanno dell’acqua il necessario veicolo di purificazione, sempre presente nei momenti sacri della vita individuale e collettiva. L’immagine raffigura un piccolo altare con un Caronte che trasporta i morti nell’Ade; nel lato opposto è scolpita, in greco, la dedica «Agli dèi sotterranei».

La ninfa scelta per la locandina della mostra (la si vede nell’immagine di apertura) è una scultura degli inizi del III sec. e.v. e costituiva parte dell’ornamento di una fontana.

In universale, il rapporto tra le acque e le città è ben indicato da Plinio nel capitolo 36 della sua Storia naturale: «Se si considera attentamente l’abbondanza delle acque che l’acquedotto fornisce alla comunità (bagni, piscine, canali, case, giardini, ville di periferia) e le distanze percorse dal flusso dell’acqua, nonché gli archi che si sono costruiti, le gallerie che si sono aperte, le forre che si sono spianate, si riconoscerà che nulla può essere esistito di più grandioso in tutto il mondo».

Nel XIII secolo, nel suo Elogio di Milano, Bonvesin de la Riva ricorda le numerosissime fontane e fonti idriche delle quali la città era piena. Sino agli inizi del Novecento Milano era ancora una visibilissima città d’acqua intessuta di navigli, laghetti e canali, che vennero poi progressivamente coperti durante il Ventennio fascista e sino agli anni Sessanta del Novecento. Con un miglioramento, forse, igienico ma con un grave impoverimento della sua identità che la faceva somigliare un poco ad Amsterdam. Le acque per fortuna comunque non mancano. Vicino a dove abito c’è un Parco («delle Cave») al cui interno scorrono molti ruscelli e si apre un lago abitato da pesci e uccelli acquatici.

Questa dimensione fluviale contribuisce alla bellezza di Milano che oggi è servita da 580 pozzi, 33 stazioni di pompaggio, 644 fontanelle, 52 case dell’acqua, 2.250 km di rete di distribuzione, 243, 5 milioni di m3 d’acqua prelevata dalla falda, due grandi poli di depurazione (efficienti, non compro mai acqua minerale e bevo quella – ottima – che esce dai rubinetti di casa).

Pindaro ha ragione: nulla è prezioso per gli umani come l’acqua, della quale è costituito in gran parte il loro stesso corpo.