Breve è la vita umana, provvisorio ogni suo risultato, instabile ogni dominio, transeunte ogni vita. Lo intuisce Serse alla vista dell’immenso esercito che aveva condotto sull’Ellesponto. Guardando i suoi soldati e i popoli sui quali domina piange e interrogato perché mai lo faccia così risponde: «S’è insinuato in me riflettendo un senso di compassione, quanto è breve tutta la vita umana, dal momento che di costoro, che pure son tanti, nessuno fra cento anni sopravviverà» 1 .

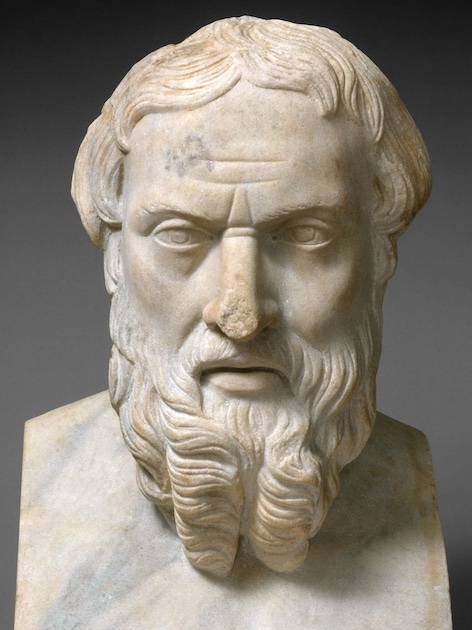

Anche per questo Erodoto scrive. Scrive affinché «le imprese degli uomini col tempo non siano dimenticate» (Proemio). Lo fa raccogliendo quante più testimonianze possibili di chi ha vissuto gli eventi o ne ha sentito il racconto o comunque ha delle notizie da riportare. E però questo non significa che Erodoto creda a tutto ciò che riferisce e che racconta. Semplicemente e invece dichiara di essere «tenuto a riferire quel che si dice, ma non a prestar fede a tutto e queste parole valgano per ogni mia trattazione» (VII, 152, 3; p. 711).

Sono in questo modo delineati gli obiettivi, i metodi, il significato e il limite della scienza che chiamiamo storia, vale a dire una descrizione degli eventi umani come si dispiegano nello spazio e nel tempo, nella geografia. Lo spazio è lo stare degli umani al mondo, è l’insieme non soltanto dei luoghi ma anche e specialmente dei modi nei quali i luoghi vengono abitati e vissuti. Ciò che Erodoto scrive a proposito dei Greci vale in questo senso per qualunque altro popolo, comunità, identità: «La grecità, lo stesso sangue e la stessa lingua, e i comuni templi degli dèi e i riti sacri e gli analoghi costumi» (VIII, 144, 2; p. 824).

Per questo ogni popolo è per natura e necessità ‘etnocentrico’. Lo sono gli Egizi, molto ammirati da Erodoto come i più sani, i più pronti davanti alla morte, i «sapientissimi fra gli uomini» (II, 160, 1; p. 297). Infatti questo popolo così sapiente chiama «barbari tutti quelli che non hanno la loro lingua» (II, 158, 5; p. 297), come poi faranno anche i Greci e ogni altra comunità umana. «Infatti, se uno facesse a tutti gli uomini una proposta invitandoli a scegliere le usanze migliori di tutte, dopo aver ben considerato ognuno sceglierebbe le proprie: a tal punto ciascuno è convinto che le sue proprie usanze sono di gran lunga le migliori di tutte» (III, 38, 1; p. 336).

Integralmente etnocentrica (quando non pericolosamente incline al razzismo) è nel nostro tempo la pretesa del liberalismo occidentale di costituire non soltanto l’unica forma legittima di costituzione politica presente sul pianeta Terra (tutte le altre forme sarebbero delle ‘dittature’) ma di rappresentare anche e soprattutto l’incarnazione dei valori morali più alti in assoluto, indiscutibili, da imporre in tutti i modi (guerre comprese) a chi non li condivide e da zittire quanti in Occidente li criticano.

Questi valori/atteggiamenti sono ad esempio: il disprezzo per la difesa di ogni tradizione e identità culturale circoscritte rispetto alla globalizzazione; l’eguaglianza puramente formale che non protegge affatto dalle discriminazioni reali; la convinzione metafisica che il biologico (il sesso) non conti nulla rispetto al volontarismo (il genere); la fantasiosa convinzione che l’Occidente sia dominato dal patriarcato; l’idolatria del ‘mercato’ come regolatore della vita economica. Ritenere assoluti questi ‘valori’ storici è una forma molto pesante di etnocentrismo. Uno dei grandi contributi di Erodoto alla comprensione delle comunità umane consiste nell’invitare a parlare di ‘civiltà’ sempre al plurale e mai al singolare. Le civiltà, le pluralità, costituiscono una garanzia di autentica eguaglianza e di accoglimento dell’altro, delle sue differenze, anche di quelle che a noi non piacciono.

La saggezza non consiste dunque in un impossibile universalismo, come alcune correnti cristiane e illuministiche hanno preteso che fosse, ma nella consapevolezza che ogni civiltà e cultura è limitata a un certo spaziotempo senza pretendere di essere la migliore in assoluto o addirittura l’eletta, come le culture della ὕβρις quali l’ebraismo e il capitalismo imperialistico si sono vantate e si vantano di essere.

Saggezza è invece comprendere che «c’è un ciclo delle vicende umane, che col suo volgersi non permette che sempre gli stessi siano fortunati» (I, 207, 2; p. 190); comprendere che «il dio suole stroncare tutto ciò che si innalza» (VII, 10, β; p. 647); comprendere che questo dio è il divenire: «tutto però può succedere nel lungo corso del tempo» (V, 9, 3; p. 506).

Se Erodoto giudica i Greci una stirpe libera da ingenuità e più accorta di altre, è molto probabilmente perché essi sono del tutto consapevoli della insignificanza dell’umano rispetto all’immenso tempo e all’enigma del cosmo. Un umano in balia degli eventi e di Ἀνάγκη, poiché «sfuggire al fato è cosa impossibile anche per un dio» (I, 91, 1; p. 125), tanto più «non è possibile alla natura umana evitare quel che deve avvenire» (III, 65, 3; p. 353). Soltanto il più sapiente degli dèi, inferiore tuttavia anch’egli alle Parche e alla Necessità, può dire di se stesso: «Io conosco il numero dei granelli di sabbia e le dimensioni del mare e il muto comprendo e chi non parla odo» (I, 47, 3; p. 97). Questo dice Apollo, questo sanno coloro che sono intrisi non di una razionalità piccina e antropocentrica ma quanti osservano la perfezione della materia e degli astri e ne deducono la forza inemendabile dei confini, il limite dei viventi e dell’umano che dei viventi è parte. Quando una madre orgogliosa dei propri figli chiede alla dea Era di donare loro il meglio che un umano possa ottenere, la dea li fa morire serenamente nel sonno, mostrando in questo modo «che meglio è per l’uomo morire piuttosto che vivere» (I, 31, 3; p. 89).

Il culmine di tale saggezza sono i Trausi, il popolo dalle usanze più ‘strane’ tra tutti i popoli – alcuni stranissimi – dei quali Erodoto racconta vicende e abitudini. Essi infatti piangono di fronte al neonato «deplorando tutti i mali che egli dovrà soffrire una volta nato» e invece sono lieti di fronte al defunto «dicendo come spiegazione che, liberato da tanti mali, egli è in completa felicità» (V, 4, 1-2; p. 504).

La storia non è altro che la conferma di quanta saggezza abiti in tale consapevolezza del limite. La storia che mostra, al tempo di Erodoto e nel nostro, come i (pre)potenti trovino i più singolari pretesti per attaccare e distruggere i popoli e le comunità meno armate e più deboli, inventando inverosimili minacce da parte loro. A chi gli consigliava prudenza e di lasciar perdere il piccolo e insignificante popolo greco, Serse risponde che intende punire gli Ateniesi di ciò che avevano fatto a suo padre e che quindi non desisterà «prima di aver conquistato e incendiato la città degli Ateniesi, che per primi compirono contro me e mio padre azioni inique» (VII, 7, β 2; p. 643). Sembra di sentire Nixon e Kissinger parlare del pericolo che il Vietnam (il Vietnam!) rappresentava per la superpotenza degli Stati Uniti d’America o Colin Powell brandire all’ONU la fialetta con le ‘armi chimiche di distruzione di massa’ dell’Iraq di Saddam Hussein, alleato degli USA sino a qualche mese prima contro l’Iran. Ebbe ragione Pausania, il vincitore della battaglia di Platea, a rivolgersi ai suoi compatrioti dicendo: «O Greci, per questo io vi ho radunati, per mostrarvi la stoltezza del Medo, che avendo un tale tenore di vita è venuto contro di noi che lo abbiamo tanto misero per togliercelo» (IX, 82, 3; p. 868).

Anche perché più esposto a tali pericoli, i pericoli della tracotanza, Erodoto si dice avverso al sistema monarchico e ricorda che non è costume dei Greci «prosternarsi dinanzi a un essere umano» anche se costui è assai potente (VII, 136, 1; p. 701). Interessante è comunque un’altra motivazione della guerra che l’impero persiano condusse contro l’Ellade, e quindi contro l’Europa. Quest’ultima «è una regione assai bella e produce ogni sorta di alberi fruttiferi, è molto fertile e degna d’esser posseduta, fra i mortali, solo dal Gran Re» (VII, 5, 3; p. 641).

La storia umana mostra costantemente qualcosa di ancora più devastante: una ferocia pervasiva, una crudeltà senza limiti, una violenza patologica. Solo qualche esempio tra i tanti riferiti da Erodoto, uno relativo ai Greci e l’altro ai Persiani. I Lemni avevano le loro legittime donne (e figli) e possedevano anche delle donne attiche che avevano rapito e con le quali avevano generato altri figli. Temendo le reazioni di questi ultimi una volta cresciuti, «decisero di uccidere i figli avuti dalle donne attiche, e così fecero, uccidendo inoltre anche le madri» (VI, 138, 4; p. 637). I Persiani avevano come costume di «sotterrare persone vive» (VII, 114, 2; p. 692).

Ho evitato di soffermarmi su questi elementi ed episodi, molto numerosi, e ho solo accennato al racconto delle guerre di ogni popolo contro un altro. Un racconto che pervade i nove libri dell’opera quasi a ogni pagina. Sembra, allora come oggi, che la specie umana abbia una qualche percezione del danno che essa costituisce per il mondo e operi alacremente per sterminarsi da sola.

Nota

1. Erodoto, Storie, trad. di Augusta Izzo D’Accinni, note di Daniela Fausti, saggio introduttivo di Domenico Musti, Rizzoli 2021, VII, 46, 2; p. 666.