Nell’anno accademico 2021-2022 insegnerò Filosofia teoretica, Epistemologia e Filosofia delle menti artificiali. Pubblico i programmi che svolgerò, inserendo i link al sito del Dipartimento di Scienze Umanistiche di Catania per tutte le altre (importanti) informazioni relative ai miei corsi.

I link che compaiono qui sotto nei titoli dei libri in programma portano a presentazioni e recensioni dei testi o, nel caso dei saggi in rivista, ai pdf dei testi stessi.

___________________________________________________

Filosofia teoretica

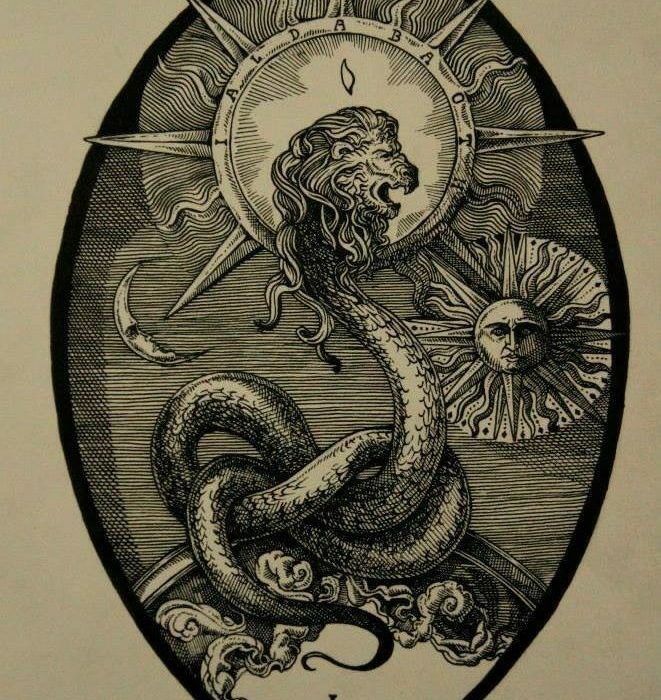

TEOLOGIE GNOSTICHE

–Testo del Simbolo niceno-costantinopolitano (edizione a scelta, anche digitale)

–Testi gnostici in lingua greca e latina (a cura di Manlio Simonetti, Valla-Mondadori 2009)

-Emil Cioran, Il funesto demiurgo (Adelphi 1986)

-David Benatar, Meglio non essere mai nati (Carbonio Editore 2018)

-Alberto G. Biuso, Platone a Colmar. Una lettura gnostica de L’essenza della verità di Heidegger in «InCircolo Rivista di filosofia e culture», Numero 4 – Dicembre 2017, Pagine 111-129

___________________________________________________

Epistemologia

REALISMO ONTOLOGICO E MECCANICA QUANTISTICA

-John Losee, Filosofia della scienza. Un’introduzione (Il Saggiatore 2016)

-Lee Smolin, La rivoluzione incompiuta di Einstein. La ricerca di ciò che c’è al di là dei quanti (Einaudi 2020)

-Alberto G. Biuso, Tempo e materia. Una metafisica (Olschki 2020)

___________________________________________________

Filosofia delle menti artificiali

IL DIGITALE, LE EPIDEMIE E I CORPI COLLETTIVI

-Naief Yehya, Homo cyborg (Elèuthera, nuova edizione 2017)

-Kazuo Ishiguro, Klara e il Sole (Einaudi 2021)

-Aa. Vv., Krisis. Corpi, Confino e Conflitto (Catartica Edizioni 2020)

-Aa. Vv., Divagazioni filosofiche ai tempi del Coronavirus (Corisco Edizioni 2020, edizione digitale gratuita); i saggi di P. Perconti, A.G. Biuso, M. Carapezza, V. Cardella, M. Graziano, R. Manzotti, A. Pennisi-D. Chiricò (§§ 1-3), A. Schiavello, C. Scianna

-Aa. Vv., Koiné 2020. Tempi Covid moderni; i saggi di A. Dignös, F. Mazzoli, A.G. Biuso, S. Bravo, M. Guastavigna, L. Dorato, F. Mazzoli-G. Paciello

-Alessandro Manzoni, Storia della Colonna infame (edizione a scelta)