Un luogo abitato sin dal Paleolitico, per la sua posizione strategica e agevolmente difendibile; per la roccia calcarenite della quale è fatto, facilmente scavabile e lavorabile; per le terre che lo circondano. Un luogo dalla storia complessa e tragica, ricco nei secoli XVI e XVII e poi progressivamente immiserito sino alle condizioni davvero impensabili descritte da Carlo Levi in Cristo si è fermato a Eboli e da Rocco Scotellaro, il quale espresse la forza di questa terra e dei suoi abitanti nei versi di Sempre nuova è l’alba: «che all’ilare tempo della sera / s’acquieti il nostro vento disperato. / Spuntano ai pali ancora / le teste dei briganti, e la caverna – / l’oasi verde della triste speranza – lindo conserva un guanciale di pietra…».

Parole che descrivono e cantano l’identità di Matera e in generale della Lucania, identità che in questa città si raggruma. Di grotte, di palazzi, di chiese rupestri sono fatti i Sassi, i due quartieri ripidi e bianchi collegati dalle strade, dalle scale e dalle abitazioni della Civita. Sotto a queste strutture urbane, in una gola precipite e scoscesa, scorrono le acque della gravina, un ampio torrente che non forniva di acqua la città ma che raccoglieva le sue deiezioni e che continua nella notte a riempire di suoni il  silenzio delle strade.

silenzio delle strade.

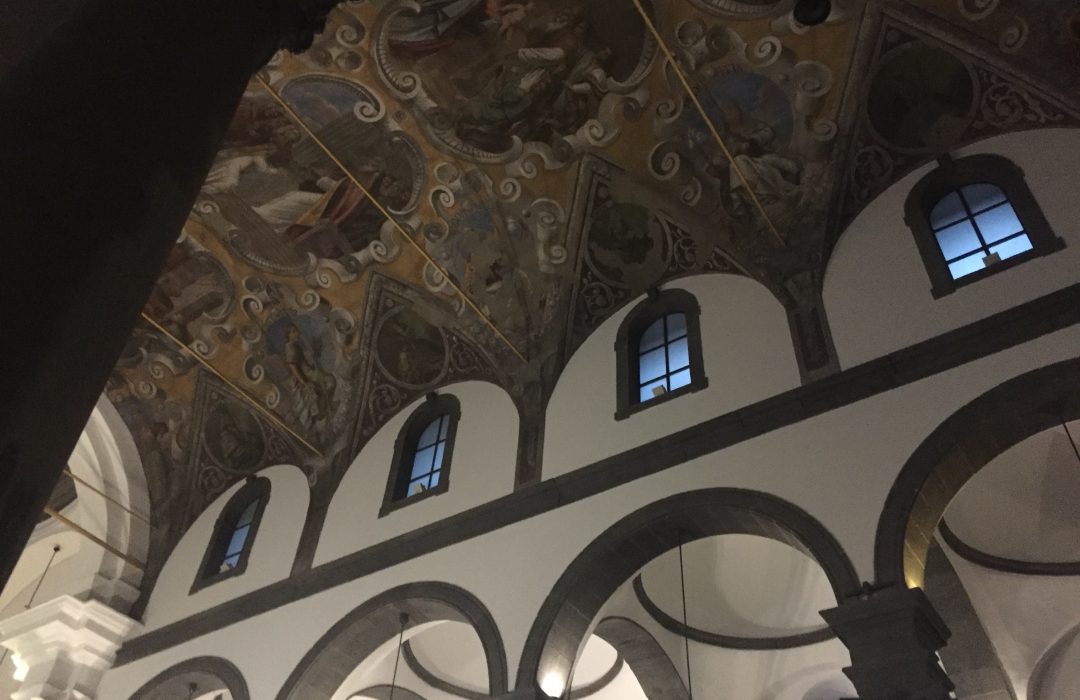

Nel Sasso Barisano si trovano la chiesa romanica di San Giovanni, perpendicolare rispetto all’ingresso e alla piazza, ricca di affreschi ben conservati; la chiesa di San Pietro Barisano, la più grande fra le chiese rupestri, in gran parte spogliata dei suoi colori e con l’inquietante «Sepolcrario» dove scolavano i cadaveri degli ecclesiastici, in modo che la carne corruttibile evaporasse per lasciare la perennità delle ossa; l’imponente Sant’Agostino e il suo convento, costruiti a precipizio sulla gravina.

Dal Sasso Caveoso pende sulla gravina la chiesa di San Pietro, dalla quale partono le scale e i sentieri che vanno verso altre chiese rupestri (sono decine e decine in tutta la città); particolarmente ben tenuta tra di esse è S. Lucia alle Malve, dietro la quale si estende il Convicinio di Sant’Antonio con le sue cripte monacali. Al centro visivo e geometrico del Sasso sta il Monte Errone, sotto e dentro il quale si trovano i complessi della Madonna De Idris e S. Giovanni in Monterrone; di fronte a essi l’altro Sasso e la Civita appaiono riempiti di una identità che da ogni punto di Matera rende uniforme il paesaggio urbano e di una differenza che in ogni punto cambia diagonali, luce e prospettive.

Nella Civita gli spazi/chiese scavate nella roccia della Madonna delle Virtù e di San Nicola dei Greci, ambienti complessi su più piani, che affondano nella terra e si alzano in balconi naturali e luminosi; il Convento di S.Lucia che sembra pendere sul baratro del torrente.

Nel Piano emergono una chiesa – S. Francesco – romanica all’esterno e barocca nel suo interno e la Piazza del Sedile, dalla quale parte la strada che porta al più grande edificio religioso di Matera, il Duomo romanico con il suo campanile visibile da qualsiasi punto della città, con il grande rosone che sembra in movimento, con il colore bianco di dolcezza che i lunghi restauri hanno restituito allo sguardo che prima era opaco, scuro. Tornando a San Francesco, si scende verso l’elegante via Ridola, che ospita le chiese di S. Chiara e del Purgatorio e finalmente, un luogo non cristiano, il Museo Archeologico Nazionale intitolato a Domenico Ridola, che intuì, raccolse e conservò i tesori pagani di queste terre: magnifici vasi di ogni dimensione che raccontano i miti greci; una sezione permanente dedicata alla Collezione Rizzon, a Tiresia e ai poemi omerici (Tiresia, il mito tra le tue mani), ricostruzioni di insediamenti preistorici e reperti tra i più antichi che gli umani in questi luoghi abbiano inventato per vivere, coprirsi, nutrirsi, camminare.

Alla fine della strada, in basso, sta l’antico Palazzo vescovile Lanfranchi, solenne e ampio, nelle cui sale è ospitato il grande dipinto di Carlo Levi Lucania ’61, un poema per immagini forse anche un poco retorico ma che con le sue centinaia di figure umane esprime con singolare efficacia la durezza della vita contadina in queste terre, la sua rassegnazione, il progressivo elemento di riscatto.

Di Levi, nei piani superiori, il Palazzo ospita numerose tele donate dall’artista: dagli inizi ispirati al realismo magico sino alle tendenze astrattiste degli anni Sessanta del Novecento; dipinti di pittori lucani, tra i quali è particolarmente intrigante l’opera del materano Luigi Guerrichio; l’ampia raccolta del collezionista privato Camillo D’Errico, una antologia di storia dell’arte napoletana tra Sei e Settecento; numerosi oggetti d’arte sacra che affondano sino all’Alto Medioevo.

Dalla parte opposta della via si trova la Piazza Vittorio Veneto, con la Fontana Ferdinandea e soprattutto il «Palombaro Lungo», un’enorme cisterna che raccoglieva milioni di metri cubi d’acqua alla quale i materani attingevano per ogni loro esigenza di lavoro, di pulizia e di nutrimento. Oggi è visitabile con delle scale che tutta la attraversano e che danno plasticamente il senso della capacità che l’animale umano ha di trasformare ogni spazio, struttura e pietra in strumento di sopravvivenza nella storia.

Dalla parte opposta della via si trova la Piazza Vittorio Veneto, con la Fontana Ferdinandea e soprattutto il «Palombaro Lungo», un’enorme cisterna che raccoglieva milioni di metri cubi d’acqua alla quale i materani attingevano per ogni loro esigenza di lavoro, di pulizia e di nutrimento. Oggi è visitabile con delle scale che tutta la attraversano e che danno plasticamente il senso della capacità che l’animale umano ha di trasformare ogni spazio, struttura e pietra in strumento di sopravvivenza nella storia.

Davvero unico è poi il MUSMA, il Museo della Scultura Contemporanea. Si trova nel cinquecentesco Palazzo Pomarici e si ramifica su due piani, tre cortili e sette ipogei, grotte che per secoli hanno ospitato conventi, stalle, magazzini, cantine e che ora alternano bronzi, pietre, ferri, ceramiche, marmi in quella che è forse l’espressione artistica più pura del presente, la scultura appunto, nella quale la materia è capace di diventare qualsiasi cosa, assumere le forme più diverse, comunicare la vibrazione nello spaziotempo che sempre la materia densa rappresenta.

Dietro il Duomo si trova anche la Casa Noha, donata dalle famiglie Fodale e La Torre al Fondo Ambiente Italiano (FAI), nelle cui stanze è possibile seguire un coinvolgente video che racconta la vicenda di Matera dalla preistoria al presente. Presente che è fatto anche dell’ospitalità dei suoi abitanti, rinnovati nei nomi ma in continuità con l’identità antropologica materana. Abitanti che hanno fatto della loro storia e della bellezza anche una fonte di reddito. La città è colma di viaggiatori e di turisti, i locali sono pieni, la prenotazione di una cena di fatto obbligatoria. Clamorosa smentita della stolta opinione di un commercialista di Sondrio, tale Tremonti, che da ministro delle finanze affermò che “con la cultura non si mangia”. Con la cultura a Matera si banchetta.

Tra questi abitanti ci sono Guido, proprietario del B&B «Madonna degli Angeli» le cui stanze si aprono sul magnifico paesaggio rupestre del torrente, e Pietro, gestore del ristorante «Dedalo», non soltanto una gioia per il gusto ma anche per il tatto e per la vista, con le pietre del suo ipogeo trasformate in sculture che rappresentano, tra gli altri, Demetra, Andromeda e soprattutto Dioniso.

È questo uno dei segreti di Matera. Nessuno dei luoghi di culto cristiani è dedicato al Dio, alle sue tre persone, ma tutti sono rivolti ai santi e alla Grande Madre, della quale la Maria della Bruna conservata nella Cattedrale è simbolo chiarissimo e pacato. Si tratta dunque di una religiosità politeistica, l’elemento che fa del cattolicesimo la forma più teologicamente ricca ed esteticamente magnifica tra le tante della religione cristiana. Dietro la maschera dei santi e di Maria, nelle pietre di questo luogo abitano ancora gli dèi.

La visita di una città permette di solito di viaggiare lungo i secoli. Matera permette di farlo nei millenni.