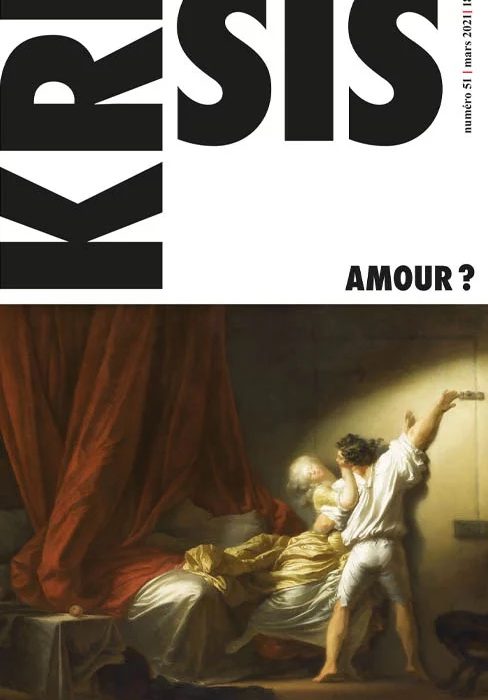

[Il testo è una riflessione a partire dal numero 51 (marzo 2021, pagine 204) della rivista Krisis, dedicato al tema dell’Amore. Discuto in particolare il contributo di Denis Collin, dal titolo La fin du désir et l’érotiquement correct. Collin è uno dei maggiori e più lucidi filosofi marxisti contemporanei, i cui testi mostrano quanto fecondo sia l’insegnamento di Marx quando viene elaborato per comprendere in modo critico le forme virulente e nascoste del liberalismo (e liberismo) del XXI secolo]

L’amore ha uno statuto simile all’essere e al tempo, si dice in molti modi: «Le mot est polysémique, sa définition presque impossible, son histoire pleine de détours» (Damien Panerai, p. 3). I suoi tre principali significati sono:

φιλία, l’amicizia profonda, i legami familiari;

ἀγάπη, l’amore fraterno e universale, l’essere in comunione con qualcuno o qualcosa;

ἔρως, l’amore passione, l’amore desiderio, l’amore totale, l’unità corpomentale che noi animali siamo.

Non a caso quest’ultima parola, ἔρως, è «introuvable dans le Nouveau Testament grec» (Jean-François Gautier, 29). Ci sono poi altre forme, definizioni e significati dell’amore: l’amore trofeo nel quale l’amata, l’amato, l’amore stesso costituiscono un titolo e un corpo da esibire; l’amore/innamoramento, intensissimo e dalla durata più o meno breve; l’amore/tenerezza frutto di una lunga consuetudine con l’oggetto amato; le tante, molteplici, radicali forme d’amore descritte da Stendhal e soprattutto la fenomenologia assoluta e completa del fatto amoroso che è l’intera Recherche proustiana.

L’ἔρως, il vero amore, è una potenza infinita, che «laisse dans les cœurs et les esprits des hommes des cicatrices d’impuissance» (Anthony Keller, 55). L’ἔρως è la più radicale forma di alterità, sia nel significato di un confronto/conflitto/relazione con l’altro da sé (con la Differenza), sia nel significato di una dimensione totalmente altra rispetto alle buone e moderate forme e norme del vivere sociale. E questo anche perché «l’amour est le royaume de la vulnérabilité, de l’abandon, de la faiblesse consentie, de la toute-puissance non de soi mais de l’autre sur nous» e perché «les cœurs parlant à l’unisson avec une intensité jumelle sont rares. L’expression d’un très grande amour, surtout quand il n’est pas partagé à hauteur égale, peut terroriser celui qui en est l’objet, le faire fuir»; l’esito è « une attitude à haut risque», è il dramma dell’abbandono e della fuga: «Se rappelle-t-on l’adage qui édicte: ‘Suis-mois, je te fuis, fuis-moi, je te suis’ ?» (Anaïs Lefacheux, 109-110).

Anche per cercare di neutralizzare la potenza sovversiva e immedicabile dell’ἔρως sono nate nel corso della storia e in molte società (non in tutte) delle vere e proprie ‘Leghe di virtù’ che hanno cercato di ostracizzare il dio (Διόνυσος / Ἔρως). Numerose correnti e tendenze religiose ne costituiscono degli esempi chiari e influenti. Il cristianesimo è una di queste leghe moralistiche e virtuose. Si tratta di una tendenza radicata nella psiche dell’Occidente e camaleontica nelle sue espressioni. La più pericolosa tra quelle contemporanee è «le féminisme nouveau [il quale è] maintenant l’équivalent des anciennes ligues de vertu» arrivando persino, con «les fanatiques de #metoo» a chiedere l’inversione dell’onere giuridico della prova e che quindi sia l’accusato a dover dar prova della sua innocenza. Una barbarie giuridica che si origina dall’idea che «les hommes sont coupables par nature!» (Denis Collin, 72).

In generale il politically correct si esprime anche come una pulsione di morte eroticamente corretta, la quale «s’inscrit pleinement dans le processus de ‘désublimation répressive’ analysé voilà plus de soixante ans par Herbert Marcuse. Loin d’une libération de l’Éros, il pourrait bien en signifier le déclin, vaincu par les forces de Thanatos, cette pulsion de mort qui taraude la société capitaliste d’aujourd’hui» (Id., 69); tale pulsione segna e determina una progressiva decadenza della libido e del piacere, tanto che «la conclusion ultime de la ‘ révolution sexuelle ’ est, paradoxalement, la fin du sexe, son éradication promise» (Id., 73).

Questa ondata di moralismo virtuoso e punitivo sembra avere a fondamento -come sempre– un vero e proprio odio verso la corporeità, il piacere, il sesso. Odio che si esprime anche come separazione/opposizione tra sesso, erotismo e amore, che sono in realtà la stessa dinamica espressa in forme diverse. Infatti «sans l’impulsion fondamentale de la pulsion libidinale, il n’y aurait pas d’érotisme, ni de sublimation amoureuse. […] Judith Butler est une idéaliste au plus mauvais sens du terme, et avec elle tous les champions du ‘ tout est construction sociale ’, puisq’elle prétend émanciper le rapport érotique de tout son fondement naturel, ‘ matériel ’ pourrait-on dire» (Id., 74-75).

Le prospettive di Butler e di molti altri teorici della distinzione sesso/genere affondano nella tradizione dualistica della cultura occidentale per tendersi verso un culturalismo radicale, un volontarismo culturalista che disprezza o almeno ignora la potenza dei corpi ritenendo ad esempio che si possa «liquider les ‘ genre fixes ’ pour faire place à la liberté du ‘genre flottant ’. Je suis ce que je veux être à l’instant» (Id., 75). Chistine Delphy afferma con chiarezza che «ciò che è sociale non deve niente alla natura» e che «dietro la maschera della biologia è la società ad esprimersi come un ventriloquo» (Les Féminismes en question. Éléments pour une cartographie, 2005). Tesi, queste, talmente lontane dalla materia e dai corpi da risultare del tutto sterili.

Il sentirsi maschi in un corpo di femmina e femmine in un corpo di maschio è certamente legittimo e anch’esso naturale ma questo non significa che la persona non abbia e non costituisca uno statuto ontologico che è maschile o femminile, senza incertezze. I maschi non hanno il ciclo mestruale, i maschi non vengono ingravidati, i maschi non partoriscono e non allattano. Le femmine non penetrano e non eiaculano con un pene. Dover ricordare simili ovvietà è segno di una inquietante negazione dell’animalità umana, sostituita dall’ennesima tendenza spiritualista che prende il nome di gender. È una delle tante tendenze del liberismo capitalistico, una delle molte espressioni del self-made-man, che costruisce da sé se stesso, la propria identità e il proprio mondo, una delle numerose tendenze dell’antropologia liberale che «postule l’interchangeabilité des individus, qui mène à leur atomisation» (David L’Épée, 103).

Queste tendenze sono state analizzate a fondo da Eugenio Mazzarella in L’uomo che deve rimanere. La smoralizzazione del mondo (Quodlibet 2017). Il filosofo vi sostiene che «lo scenario ideologico che si apre è la pura e semplice smoralizzazione di massa del mondo, di cui la teoria del gender è oggi il ‘manifesto’ biopolitico più avanzato del work in Progress della reingegnerizzazione sociale in atto della sociogenesi ‘naturale’ fin qui attestata dalla ‘tradizione’. […] A scelta di un individuo che a priori, naturalmente e socialmente, non è ontologicamente nient’altro (o almeno tale si pretende) se non persona giuridica, fiction sociale titolare dei diritti che la società gli riconosce in una pattuizione ogni volta a determinarsi (pp. 43 e 45). La smoralizzazione della quale parla Mazzarella non è naturalmente un «banale immoralismo» ma costituisce la pretesa di rimoralizzare l’umano «su nuove basi tecnicamente e socialmente ‘escogitate’» (p. 48).

Simili confusioni ontologiche producono delle contraddizioni logiche come quella tra il gender e il trans. Se infatti ognuno è ciò che vuole essere, perché mai sarebbe necessario intervenire sugli organi genitali di un corpo/volontà che è già ciò che pensa di essere? «Les partisans des opérations de réassignation de genre apportent aux thèses de Butler et tutti quanti un démenti flagrant. On ne doit pas pouvoir être en même temps queer et trans» (Collin, 78). Dal punto di vista esistenziale, «c’est la haine de la nature et la haine de la chair qui animent ces gens. Rien d’autre. Et effectivement, ils son sürement très malheureux» (Id., 80).

E però, nonostante la grancassa mediatica del liberismo gender, nonostante le intimidazioni, l’arroganza e il fanatismo dei «commissaires politiques du sexuellement correct» (Id., 73), «en dépit des contrôles, des brimades et des interdictions, le désir finit toujours par se frayer un chemin» (Ludovic Maubreuil, 162). Nonostante i nuovi Pentèo che temono e disprezzano il piacere e vorrebbero ingessare le relazioni tra uomini e donne in una gabbia di norme fuori dalle quali gridano allo stupro, alla violenza, al maschilismo, alla molestia, nonostante questa barbarie puritana, Dioniso rimane il dio della ζωή, il trionfo del corpomente, la gloria del σῶμα.