Storia di un arazzo

POLLICE VERSO

Arte e industria nella Milano di fine Ottocento

A cura di Fausta Squatriti

Nardini Editore, 2015

Pagine 192

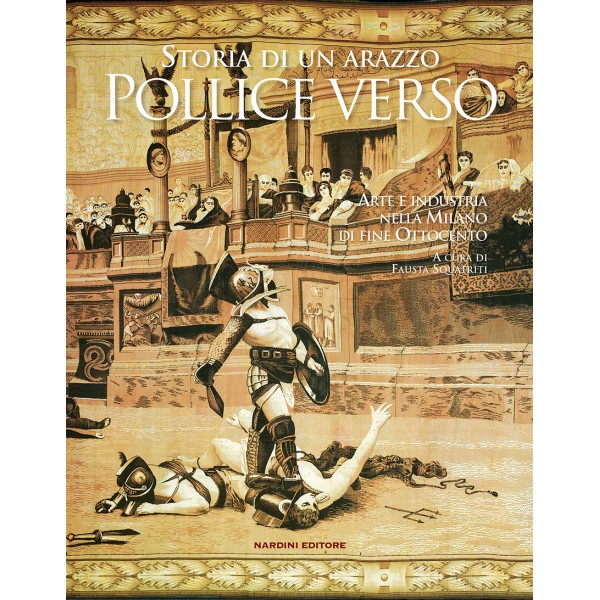

Un libro dedicato a un finto arazzo -esattamente un telo figurato- costruito con telaio Jacquard nel 1898, sulla base di una xilografia pubblicata nel 1874 su un numero dell’Illustrazione universale. Xilografia che riproduceva il dipinto di un artista totalmente avverso alle avanguardie nascenti, Jean-Léon Jérôme (1824-1904), il quale nel 1872 raffigurò La morte del gladiatore, poi universalmente noto con il titolo di >Pollice verso. Un libro quindi ultraspecialistico, per esperti d’arte ottocentesca e cultori della tecnologia applicata? No, per quanto sorprendente possa apparire, questo libro è altra cosa: è un’enciclopedia. In esso, infatti, convergono prospettive, suggestioni, conoscenze che coniugano saperi assai diversi: estetica, sociologia, storia dell’arte, critica letteraria, narrativa, storia politica, storia della tecnologia, filosofia, storia sociale.

Pollice verso è prima di tutto la storia di una famiglia, la vicenda di patrimoni accumulati con tenacia e dilapidati con leggerezza e incoscienza da personaggi che potrebbero ben apparire in una saga romanzesca come I Buddenbrook, il romanzo nel quale Thomas Mann racconta in quegli stessi anni (1901) l’apogeo e il declino (Verfallen) di una famiglia di agiati commercianti di Lubecca. La vicenda della famiglia Angioletti è ricostruita con grande rigore e vivacità nel contributo di Dario Generali; in essa si alternano e si susseguono figure ben consapevoli della durezza della vita e altre assolutamente velleitarie; personalità solidamente borghesi e avventurieri di vario genere; zie religiosissime e cantanti liriche che vanno a cercar fortuna in Sudamerica; rigorosi imprenditori ed ex prostitute molto attente a rubare la fortuna accumulata dagli altri.

Di questa ascesa e declino degli Angioletti fu ed è simbolo un manufatto, il grande arazzo il cui stesso titolo riflette le ambiguità dei segni e delle vicende umane. Non è infatti del tutto accertato, come chiarisce nel suo saggio Sandro Scarrocchia, se il pollice verso significasse una sentenza di condanna o no. «Si continua a discutere ancora oggi se il gesto indichi verdetto di morte» poiché secondo alcune ipotesi è possibile che i romani «si servissero del pollice chiuso nel pugno, come una spada rinfoderata, per indicare la concessione di grazia e il pollice in alto, che indicherebbe la spada sguainata, per il verdetto di morte e, quindi, se non usassero affatto il pollice in giù, tanto meno per decretare verdetto di morte» (p. 98). Il significato fatale del pollice verso il basso si deve proprio al quadro di Gérôme, un gesto ripreso di continuo nell’immaginario artistico e cinematografico sino, ad esempio, al film Il Gladiatore di Ridley Scott (2000). Anche per tale ermeneutica di un gesto decisivo -un atto che può significare vita o può decretare morte- si comprende l’importanza di questo libro.

Ma il dipinto e l’arazzo non si limitano a tale gesto. Il gladiatore mirmillone che ha atterrato il gladiatore reziario preme il proprio piede sul collo dello sconfitto, nell’attesa che imperatore e folla stabiliscano la sentenza. Ebbene, «rimaniamo molto colpiti quando anche membri delle forze dell’ordine fanno ricorso ancora oggi a questa posizione di immobilizzazione a terra, enfatizzando il fatto di avere in mano, anzi nei piedi, cioè sotto gli stivali anfibi, la vita altrui, e simboleggiando così la potenza della repressione» (Scarrocchia, p. 95).

Questo insieme di persone, di eventi e di simboli si incarna e diventa figura nell’opera d’arte che Pollice verso è. Opera nella quale modelli greco-romani, forme neoclassiche, inquietudini romantiche sembrano fondersi in un soggetto nel quale l’immaginario storico declina e si estenua, sino a esprimersi anche come sadismo e culto della morte. Una sensibilità che lungo tutto il Novecento sembrava irrimediabilmente finita, sconfitta, oltrepassata e della quale invece -nella sua splendida e avvincente lettura- Fausta Squatriti mostra la particolare vitalità, oggi.

Già quando furono realizzati, sia il quadro sia l’arazzo, l’arte accademica esalava i suoi ultimi respiri e Cézanne stava lavorando a distruggere quel mondo di deliri romantici, di velleitarie buone intenzioni metaforiche, immagini letterarie non sempre di prima qualità, per dare inizio alle avanguardie del Novecento (40).

E tuttavia il postmoderno -vale a dire la trasformazione dei grandi modelli rivoluzionari delle avanguardie moderne in un corpus di citazioni da rileggere di volta in volta alla luce del presente- ha prodotto il singolare ma del tutto comprensibile risultato che<

a distanza di un secolo e mezzo, l’interesse per quel periodo di passaggio è forte, l’innamoramento per le avanguardie, diluite nel loro lento defluire nel vasto estuario del contemporaneo, appare sfumato e tutto diventa citazione, memoria, cultura, ripensamento. […] L’eccesso di artisticità permea di malinconia il semi-brutto che ci offre, più docilmente del bello, indizi narrativi che lasciano spazio allo spirito conservatore, che non muore mai (49).

Lo spirito conservatore che non muore mai, questa formula con la quale Squatriti conclude il suo saggio può essere spiegata anche alla luce di quanto Scarrocchia afferma a proposito del dipinto di Gérôme in quanto emblema del «segreto del potere imperiale. Giusta la teoria di Elias Canetti, secondo la quale ‘il segreto sta nel nucleo più interno del potere’» (111). Uno dei concetti fondamentali di Massa e potere è la spina. Forse quel pollice -indirizzato che sia verso l’alto o verso il basso- ha in ogni caso la stessa struttura verticale della spina come parte della morte che viene dall’alto, una spina che si conficca in chi la riceve, che non si potrà dimenticare e da cui ci si potrà liberare solo trasmettendo a un altro lo stesso identico comando. Questo dipinto-arazzo è anche un simbolo dell’angoscia del comando, del suo dare la morte e poterla sempre ricevere, al minimo capovolgersi delle sorti e del tempo.

Il tempo è dunque il vero nucleo di questo libro e degli eventi che narra, descrive, mostra, documenta. Che cosa sono le fotografie di cui è intessuto, a partire dalla grande immagine che a p. 21 mostra la famiglia Angioletti in vacanza nel 1895 sul Lago Maggiore? Che cosa sono i testi d’archivio che sin dai primi decenni del XIX secolo narrano la storia degli istituti che accoglievano i bambini ‘esposti’? Che cosa è questo grande arazzo/telo figurato? Tutto questo è il tempo. È negli oggetti e nei corpi che sin dall’inizio e finalmente il tempo diventa visibile, lo diventa in ciò che Marcel Proust nelle pagine conclusive del Tempo ritrovato descrive come un teatrino di marionette «baignant dans les couleurs immatérielles des années, des poupées extériorisant le Temps, le Temps qui d’habitude n’est pas visible, pour le devenir cherche des corps et, partout, où il les rencontre, s’en empare pour montrer sur eux sa lanterne magique». (À la recherche du temps perdu, Èdition publiée sous la direction de J.-Y. Tadié, Paris, Gallimard, 1999, p. 2307).

Uno dei problemi comuni al moderno e al postmoderno è quello che inevitabilmente e giustamente in questo libro emerge a più riprese: il significato dell’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Un’epoca la quale, nota giustamente Squatriti, «vede sfumare i confini tra vero e falso, tra originale e riproduzione o copia» (38). Con il Pollice verso della manifattura di Angelo Angioletti siamo davvero «di fronte ad un esempio di riproducibilità tecnica dell’opera d’arte, non riconducibile alla fotografia, come vuole l’ermeneutica benjaminiana, ma all’arte tessile. Con implicazione di un processo ideativo e realizzativo di grande rilievo» (Scarrocchia, p. 93). E quindi «il concetto di unicità dell’opera d’arte comincia a vacillare a fronte della sua riproducibilità in forma seriale, anche se bisognerà attendere parecchio per avere riproduzioni a colori, più prossime all’originale» (Squatriti, p. 40).

Esattamente. E ciò ha implicazioni estetiche di fondamentale importanza. Ad esempio -per quanto oggi ci sembri singolare- ancora nei primi decenni del Novecento tutte le riproduzioni artistiche erano monocromatiche. Ma è stata anche questa difficoltà nel vedere il colore -nota giustamente Eleonora Marangoni in Proust. I colori del tempo (Electa, 2014)- a rendere possibile il particolarissimo modo in cui Proust parla dei pittori e la continua creazione dei colori di cui la Recherche è fatta. Il bianco e nero aiuta infatti la memoria a ricreare il mondo, gli eventi, gli spazi, gli umani.

Il gesto del gladiatore vincente, il gesto del gladiatore sconfitto, il gesto della folla, il pollice verso, rappresentano il tempo dinamico e insieme immobile della morte, l’istante della fine, l’istante opposto al καιρός. E credo che sia questo a costituire il fascino e la potenza dell’arazzo.

Non è un film su Steve Jobs, tanto meno sulla Apple. Dell’azienda vengono presentati tre soli prodotti e di Jobs i giorni della loro rispettiva presentazione. E basta. È un film sulle lacrime e sul sangue che porta con sé un obiettivo perseguito con tutte le proprie forze, strumenti, debolezze e volontà. Obiettivi ai quali sacrificare ogni altro fine, tempo, persona, relazioni, giustizia, serenità.

Non è un film su Steve Jobs, tanto meno sulla Apple. Dell’azienda vengono presentati tre soli prodotti e di Jobs i giorni della loro rispettiva presentazione. E basta. È un film sulle lacrime e sul sangue che porta con sé un obiettivo perseguito con tutte le proprie forze, strumenti, debolezze e volontà. Obiettivi ai quali sacrificare ogni altro fine, tempo, persona, relazioni, giustizia, serenità.