Lux in arena

Le lucerne e il mondo dei gladiatori

Antiquarium Alda Levi – Milano

A cura di Anna Maria Fedeli e Alberto Bacchetta

Sino al 23 dicembre 2023

Fare luce è sempre stata un’esigenza degli esseri umani, i quali sono animali diurni che hanno bisogno di luce, che amano la luce, che vengono spaventati dal buio e che sono sensibilissimi a ogni variazione dei colori, dell’intensità luminosa, delle ombre, dei chiaroscuri. La pittura è espressione di tale natura, così come la fotografia, le mitologie e le religioni, che nella luce hanno il loro cardine e la loro metafora prediletta.

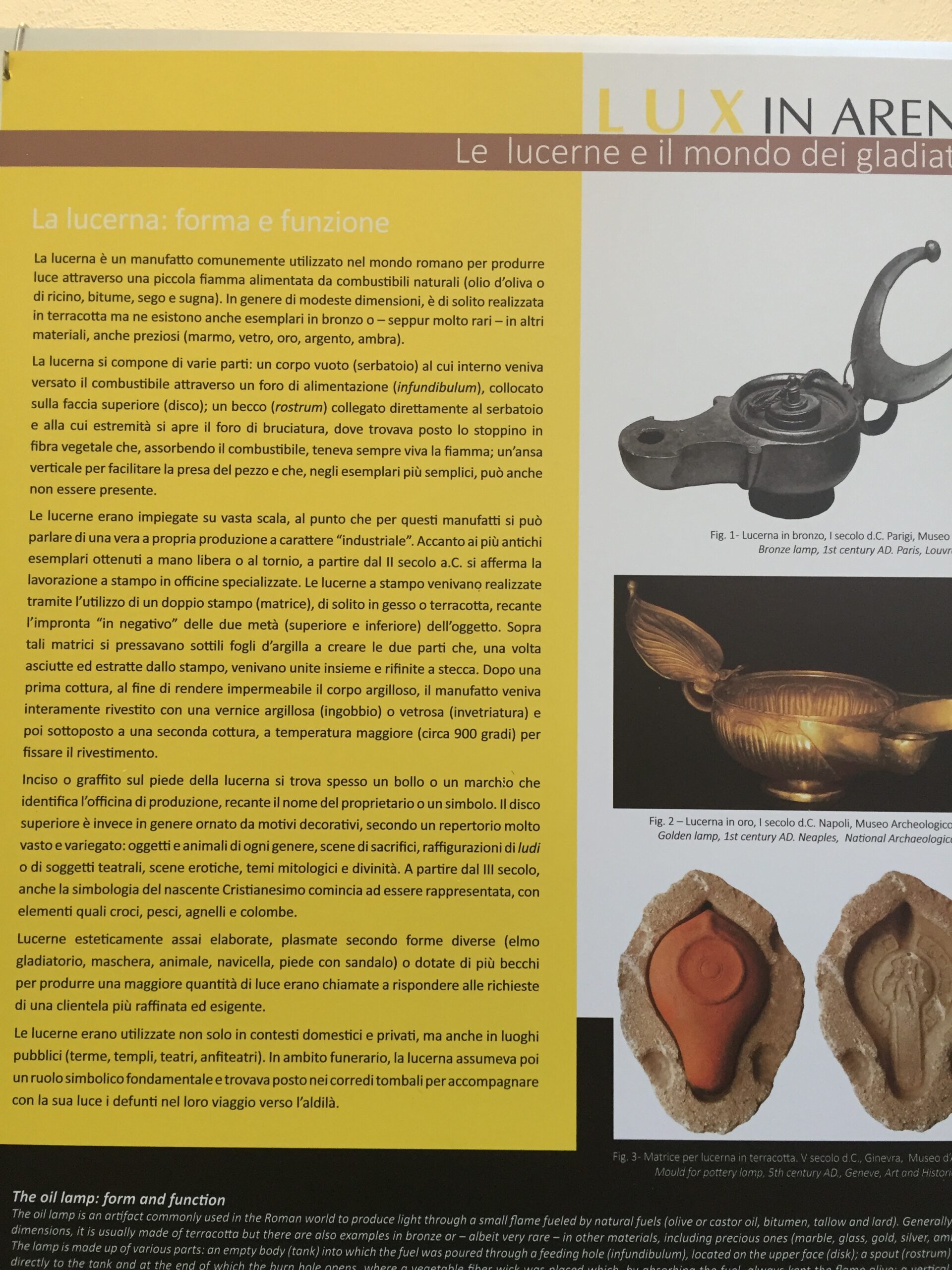

Fare luce serve a muoversi nello spazio senza urtare, inciampare, cadere, farsi male. Nelle città romane, e antiche in generale, non esisteva qualcosa di analogo alla «illuminazione pubblica» e quindi bisognava muoversi di notte per le strade con delle torce resistenti e durature. E in casa bisognava accendere candele, bracieri e soprattutto lucerne di terracotta distribuite ovunque nelle stanze, poste sui mobili, sospese tramite catenelle a supporti di legno, bronzo, ancora di terracotta (candelabra) o collocate in nicchie alle pareti appositamente costruite a questo scopo. Più grande era l’ambiente, soprattutto quelli pubblici, più fonti di luce erano necessarie. Un mondo che fra il tramonto e l’alba viveva in una costante penombra e forse per questo capace di apprezzare in modo più definito e consapevole sia la luce del Sole sia lo splendore della volta celeste e della Luna.

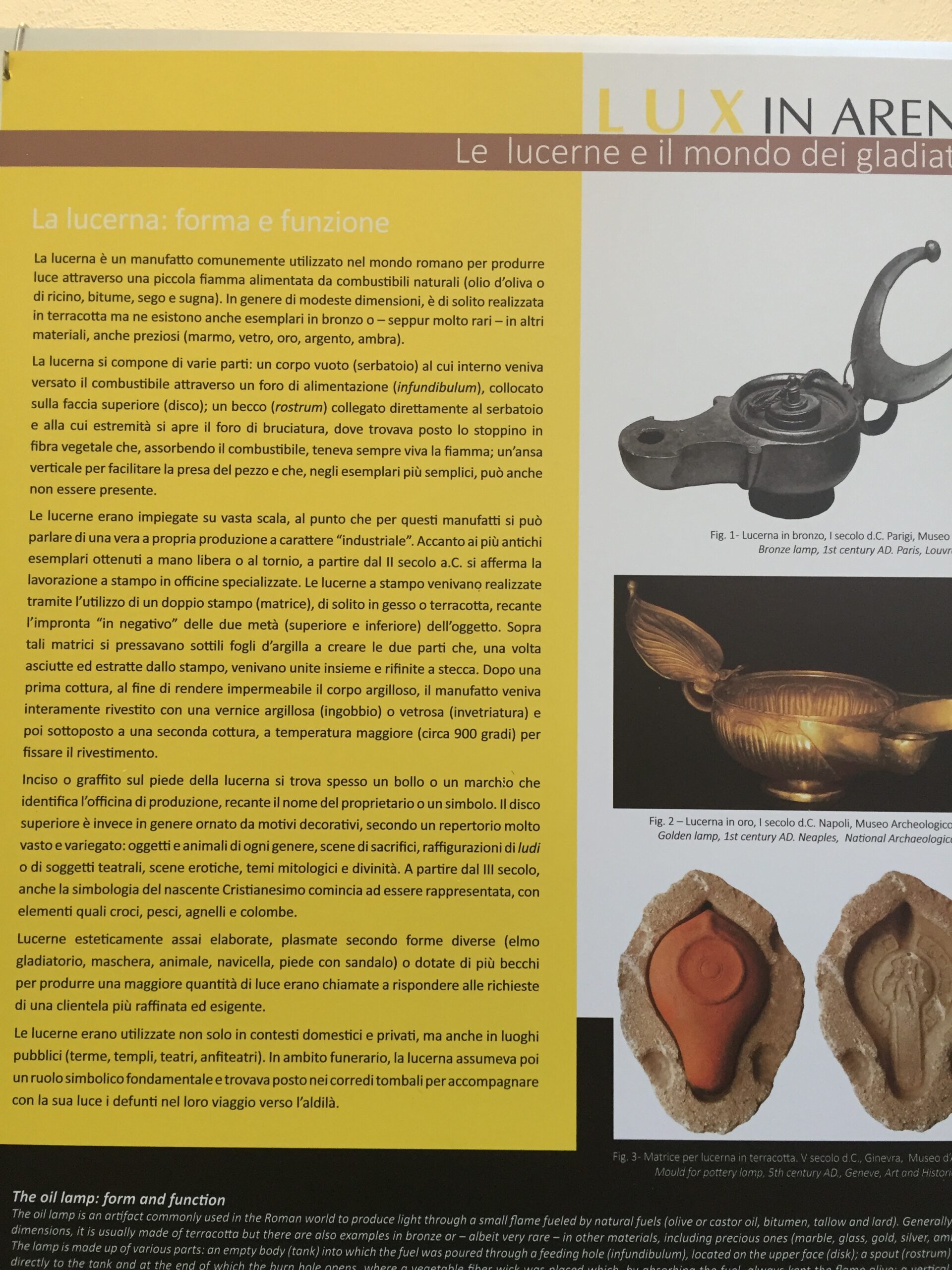

Inserisco qui sotto la foto di uno dei pannelli che guidano il visitatore della mostra milanese alla scoperta e conoscenza di questi oggetti umili, economici e veramente indispensabili. Nella chiusa si dice che la lucerna accompagna anche i morti (per ingrandire basta cliccare sulle immagini).

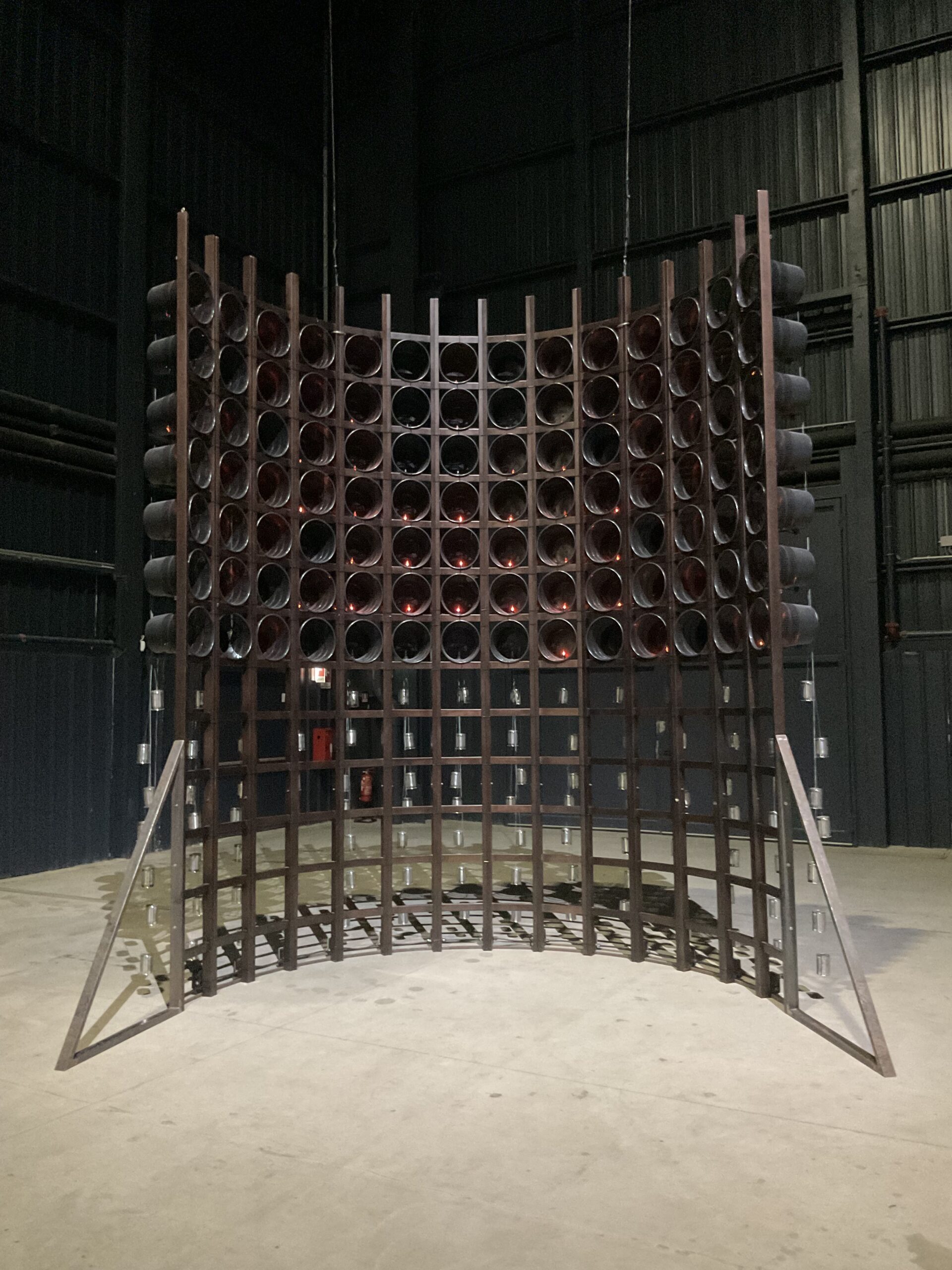

La mostra raccoglie numerose lucerne di varia fattura, produzione, simbolo e significato. La numero 16 che si vede qui sotto raffigura un soldato vincitore. Molte altre simbolizzano momenti di guerra e specialmente scene di giochi gladiatori. Il successo dei giochi nella civiltà romana era enorme. Lo testimonia non soltanto questa mostra ma l’intero luogo che la ospita. L’Antiquarium Alda Levi è infatti una sezione del Museo Archeologico di Milano, sezione costruita vicino a ciò che resta del grande Anfiteatro Romano, che si trovava a sud-ovest della cinta muraria e che venne utilizzato con passione dalla sua costruzione ( I secolo e.v.) al declino del mondo antico.

L’Anfiteatro non è attualmente visitabile perché sono in corso ulteriori scavi che dovrebbero, alla loro conclusione, far percepire meglio la grandiosità di questa struttura che oggi si trova nel centro della città (il Duomo è raggiungibile in un quarto d’ora a piedi). Il Museo è invece aperto, documenta la storia della Milano antica dall’età del ferro al V sec. e.v. e raccoglie soprattutto testimonianze relative all’utilizzo dell’Anfiteatro per i giochi gladiatori. Preziosa e rara è una stele con la quale la famiglia di un valente gladiatore, Urbicus, ricorda il congiunto con orgoglio e affetto.

Le testimonianze di cultura materiale danno l’impressione di poter toccare il passato, che il passato sia vivo, che il passato sia ancora tra noi con questi oggetti e con i loro significati. Ad esempio, ceramiche (anche in vetro e medioevali, non soltanto antiche), anfore, strumenti musicali, gioielli. Oltre che naturalmente lucerne. Davvero raro è un pavimento in malta anch’esso del I sec. e.v., scoperto in via Cesare Correnti e che dalla foto può essere scambiato anche per un dipinto astratto.

Molti oggetti provengono, come sempre, dalle necropoli, soprattutto manufatti legati all’ambito del sacro, che venivano spezzati per evitare che oggetti appartenuti a una divinità potessero essere riutilizzati dagli umani, dai mortali. Anche questo significa rispetto del Sacro. Una sacralità pervasiva perché immanente, assai diversa dalla desacralizzazione portata dal cristianesimo nel mondo antico.

Un cattolico ultratradizionalista, Thomas Molnar, afferma con compiacimento che «il cristianesimo, dovunque penetri – e in primo luogo nel mondo greco-romano – procede ad uno svuotamento (e de-mitizzazione) del cosmo panteista, pagano» Un pagano contemporaneo, Alain de Benoist, lo conferma: «La scomparsa del sacro va messa direttamente in rapporto con l’espandersi di una religione giudeo-cristiana caratterizzata dall’identificazione dell’essere con Dio, dalla dissociazione dell’essere dal mondo e dal ruolo particolare assegnato alla ragione» (entrambe le affermazioni si leggono in L’eclisse del sacro, a cura di G. Del Ninno, Edizioni Settecolori, Vibo Valentia, 1992, rispettivamente alle pagine 21 e 115).

Il Sacro raccoglie l’umano e il divino come parte di un insieme che non li confonde e non li separa. Dove invece essi si scindono, inizia la devastazione. La devastazione ebraica e cristiana che in luoghi come l’Antiquarium milanese appare invece così lontana, così improbabile.