[Questo testo, scritto insieme a Monica Centanni, è stato pubblicato su Corpi e politica]

Società e politica funzionano come un piano inclinato: una volta che la pallina comincia a rotolare acquista velocità e diventa difficile fermarla. È questo uno dei più noti ‘segreti’ dell’autorità: quando la potestas fa leva sul terrore arriva un momento nel quale non è più necessario che essa dia ordini precisi. I corpi intermedi provvederanno a parlare al posto suo e a decidere secondo quanto l’autorità di governo avrebbe stabilito e che certamente desidera.

È ciò che sta accadendo in molti corpi intermedi della società civile. Non è più necessario che siano presidenti e ministri a pronunciarsi. Lo stiamo vedendo, perché direttamente ci tocca, con la scuola e con l’università. I ministeri dell’istruzione e della ricerca lasciano alle scuole e agli atenei alcune delle decisioni ultime e concrete. I rettori delle università siciliane si riuniscono e non decidono. Devono essere le singole università a farlo. E allora accade che l’Ateneo di Catania prenda decisioni su basi non scientifiche, mediatiche ed emotive e stabilisca –prima dell’ultimo decreto del presidente del consiglio– un’estensione sempre più marcata delle lezioni telematiche, in particolare ordinando di «mantenere in modalità mista tutti gli insegnamenti dei primi anni delle lauree triennali e magistrali a ciclo unico, salvo i casi in cui, per specifiche esigenze di tutela della salute, sia richiesta e ottenuta autorizzazione del rettore per l’erogazione in modalità a distanza»; il che vuol dire che un quinto circa degli studenti potrà seguire delle lezioni reali, tutti gli altri rimarranno per delle ore davanti a un monitor a distrarsi in tutti i modi possibili.

Il risultato è che la relazione educativa, sulla quale soltanto può crescere il sapere, si dissolve nella relazione puramente nozionistica nella quale consiste la cosiddetta didattica a distanza. Altri danni alla relazione educativa -e semplicemente umana– arrivano su indicazione? stimolo? suggerimento? ordine? dell’ennesimo e micidiale decreto del presidente del consiglio dei ministri. Si stabilisce dunque che «3 Gli esami, scritti e orali, si svolgono in modalità a distanza. 4) Le lauree, come già predisposto da tutti i Direttori di Dipartimento, si svolgono esclusivamente a distanza. 7) È sospeso l’accesso degli studenti alle aule studio e alle biblioteche. 8) Il ricevimento degli studenti in presenza è sospeso ad eccezione di tesisti e dottorandi che potranno, qualora ritenuto necessario dal relatore/tutor, essere ricevuti in presenza nel rispetto delle misure di sicurezza previste». Per i Dipartimenti di scienze umane le biblioteche sono vitali, come i laboratori per altri ambiti. Come, dove, che cosa studieranno i nostri allievi?

Tali decisioni non vengono prese dall’Ateneo per il periodo previsto dal DPCM del 3.11.2020 bensì «a decorrere dal 06 novembre p.v. e per il restante scorcio del primo semestre dell’anno accademico 2020-2021, salvo modifiche o provvedimenti più restrittivi da parte delle autorità».

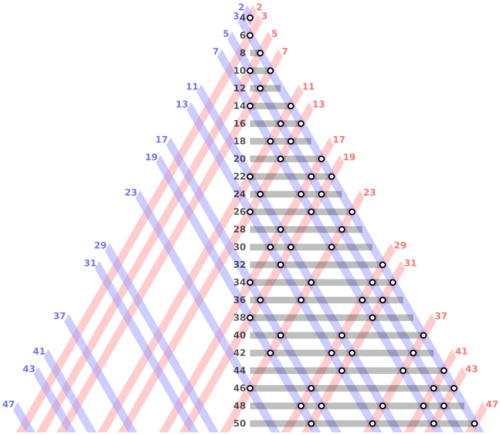

Tutto questo, si dice, sulla base di dati numerici oggettivi. Quali? Quelli che danzano ogni giorno cambiando natura e direzione? Quelli che gli stessi organismi tecnici e amministrativi smentiscono reciprocamente in relazione ai loro componenti sanitari e politici? In ogni caso, e a proposito del ritorno in grande stile dentro il governo e dentro l’informazione di numeri gridati a caratteri cubitali –numero dei positivi equiparato in modo antiscientifico a numero dei malati; numero dei ricoverati, numero dei morti, compresi i deceduti per altre patologie conteggiati come ‘morti da covid’ –, ricordiamo quanto scrisse Gregg Easterbrook: «Torture numbers, and they will confess to anything»1.

Sugli effetti educativi, psicologici, somatici di tutto questo, più di tante parole vale quanto scrive una studentessa, la cui lettera è stata pubblicata sul Corriere fiorentino del 27.10.2020:

==========

«Uno stato incapace mi sta privando della mia età più bella»

Caro direttore, mi chiamo Camilla, ho 17 anni e frequento (frequentavo?) il quarto anno del liceo classico Michelangiolo di Firenze. Sin da marzo, dall’inizio della pandemia di Coronavirus, io e i miei amici ci siamo sforzati di cercare modi per restare in contatto e divertirci nonostante la situazione critica, sempre nel rispetto delle regole, prima in videochiamata e successivamente dandoci appuntamento in luoghi aperti, dove fosse possibile rispettare la distanza e indossando sempre l’indumento dell’anno, la mascherina.

Noi ragazzi abbiamo passato l’estate girovagando per il centro, non frequentando le discoteche come eravamo soliti fare, siamo tornati a scuola con regole rigide, senza l’indispensabile compagno di banco, una figura a mio avviso fondamentale, con la mascherina e senza ricreazione; non ci siamo lamentati in alcun modo, nonostante le istituzioni pensassero a tutto tranne che a noi.

Siamo stati accusati della diffusione del contagio, in quanto promotori della movida, in quanto frequentatori della scuola, in quanto causa dell’affollamento sugli autobus. Ci siamo accontentati di orari scolastici ridotti, rinunciando al diritto di ricevere l’educazione garantita prima dell’avvento del Covid.

Ho tollerato ogni restrizione in silenzio, per il «bene della comunità», come mi sento dire da marzo come un ritornello. Ma la comunità cosa ha fatto per il mio bene?

Domenica 11 ottobre ho avuto contatto con un caso positivo di Covid. Non appena saputo mi sono autonomamente sottoposta ad un periodo di quarantena e, poiché l’Asl non ha provveduto a procurarmi alcun certificato, la scuola non ha potuto attivare per me la didattica a distanza. Mercoledì 21 ho effettuato il tampone, mi è stato garantito che in massimo 48 ore sarebbe stato disponibile il referto. 24 ore passano, ne passano 48, ne passano 72, passano 5 giorni… niente. Io intanto, in attesa di un tampone che non si sa se sia andato perso o se verrà mai processato, sono reclusa in casa, non posso tornare a vivere la mia vita, in realtà non posso uscire nemmeno per portare la spazzatura ai cassonetti: sono giunta alla conclusione che la società non sta facendo assolutamente niente per il mio bene, che non mi rispetta né come studente né come persona.

Inoltre scopro che non è affatto sicuro (anzi, alquanto improbabile) che io possa tornare a frequentare l’edificio scolastico, in quanto è necessario attivare la didattica a distanza per arginare il contagio, poiché la Regione non è riuscita a trovarmi posto su un autobus: a causa di un problema facilmente risolvibile sono costretta a passare la mie giornate davanti a un computer, privata di tutto ciò che di bello la scuola offre, dell’unica occasione di socializzare (perché non mi è più permesso muovermi se non per «spostamenti necessari»), di imparare, di costruirmi il futuro, di divertirmi, di ridere e di scherzare. Mi limiterò ad alzarmi stanca la mattina, ad avviare uno schermo, a seguire a fatica le lezioni a cui prenderò parte con un maglione spiegazzato e i pantaloni del pigiama, ad accendere la televisione e a trascorrere i pomeriggi imbambolata di fronte ad essa; la perifrasi che meglio descriverà la mia vita sarà «monotona noia», il momento più entusiasmante della giornata sarà quello in cui aiuterò mia madre a cucinare. Non dovrebbe essere questa la prospettiva di vita di una ragazzina di 17 anni. Mi private del momento più bello della vita, l’adolescenza.

Lo Stato mi ha delusa, in 8 mesi di pandemia non è riuscito ad organizzarsi e a rimetterci sono io, siamo noi, tutti gli italiani che, impotenti davanti alla situazione, si limitano ad adempiere a testa bassa ai doveri loro imposti dalle «norme antiCovid». Più passo il tempo in questo Paese in balia della sorte e più sono convinta di volermene andare.

Avete sulla coscienza me e il mio futuro.

Aspetto da 5 giorni il risultato del tampone Da marzo ho tollerato ogni restrizione in silenzio, per il «bene della comunità», ma la comunità cosa ha fatto per il mio bene?»

==========

Gli Organi d’Ateneo di Catania e di molte altre Università hanno anch’essi «sulla coscienza» gli studenti «e il loro futuro». Un futuro diventato cupo, impaurito, terrorizzato. Di questo siamo responsabili noi docenti, tutti, perché quello che sta accadendo si chiama con una parola ben nota nelle relazioni sociali e anche educative: tradimento.

Si può ben dire che «c’è in tutta questa storia qualcosa di più forte che lo schifo»2. C’è in tutta questa storia un misto di cinismo, isteria collettiva, potere dei media, interessi economici (un solo dato, tra i possibili: dalla piattaforma MSTeams la Corporation Microsoft va aumentando esponenzialmente i propri ricavi3) e tanta tanta viltà; tutto convergente verso la sottomissione al piano inclinato di un’autorità irrazionale.

Come docenti, intellettuali e cittadini crediamo sia un nostro dovere, assai più che un nostro diritto, descrivere gli eventi in ciò che appaiono e sono, anche -appunto- nel loro manzoniano schifo.

Note

1. «Our Warming World», in New Republic, 11.11.1999, vol. 221, p. 42.

2. Alessandro Manzoni, Storia della colonna infame, in «Tutte le opere», G. Barbèra Editore, Firenze 1923, cap. IV, p. 797.

3. «Teams è una delle novità più recenti di Office e ha ottenuto in breve tempo un successo notevole, che ha contribuito alle buone prestazioni finanziarie di Microsoft. Nel trimestre che si è concluso a giugno, Microsoft ha prodotto ricavi per 38 miliardi di dollari, con un aumento del 13 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’azienda ha superato le previsioni degli analisti, più incerte a causa della pandemia in corso» (Slack contro Microsoft, il Post, 23.7.2020; cfr. inoltre Nel lockdown cresce anche Teams di Microsoft).

![]() Il teorema del delirio

Il teorema del delirio