Curzio Malaparte

La pelle

Garzanti, 1967 (1949)

Pagine 334

I fatti. Anzitutto i fatti. Quelli che tutti conoscono ma che è bene tacere. I fatti dei quali molti europei erano stati testimoni e conservavano memoria ma che era bene trattare come se non fossero accaduti. I fatti dell’Italia e dell’Europa liberata dagli eserciti alleati. Fatti che aiutano a comprendere in modo più ampio che cosa quella liberazione fu, quale costo ebbe per i popoli del nostro continente.

I fatti.

Bambini e bambine venduti ai soldati vincitori da parte dei loro stessi familiari.

L’amicizia e i ‘fidanzamenti’ dei soldati americani, in particolare i soldati neri, come grandi affari necessari alla sopravvivenza: «Il negro non sospettava di nulla. Non si avvedeva di esser comprato e rivenduto ogni quarto d’ora e camminava innocente e felice […] Non sospettava neppure di esser venduto e comprato come uno schiavo. […] Un negro americano era una miniera d’oro» (p. 25).

Una ragazza vergine mostrata come cosa rara e con la possibilità di infilare un dito nella sua vagina in modo da verificare che vergine fosse realmente: «Per sentirsi eroi, tutti i vincitori hanno bisogno di veder queste cose. Hanno bisogno di ficcare il dito dentro una povera ragazza vinta» (50).

Un rito iniziatico della ‘Internazionale degli invertiti’, denominato ‘la Figliata’.

Degli ebrei crocifissi dai nazisti in Ucraina.

Le bombe al fosforo su Amburgo: «Il fosforo è tale che si appiccica alla pelle come una viscida lebbra, e brucia solo al contatto dell’aria. Non appena quei disgraziati sporgevano un braccio fuor della terra o dell’acqua, il braccio si accendeva come una torcia. Per ripararsi dal flagello, quegli sciagurati erano costretti a rimanere immersi nell’acqua o sepolti nella terra come dannati nell’Inferno di Dante. […] E nulla valeva ad arrestare il morso di quella terribile lebbra ardente» (104).

L’amatissimo cane di Malaparte -di nome Febo- rubato a Pisa, venduto per pochi soldi alla Clinica Veterinaria dell’Università, torturato con la vivisezione: «Era disteso sul dorso, il ventre aperto, una sonda immersa nel fegato. Mi guardava fisso, e gli occhi aveva pieni di lacrime. Aveva nello sguardo una meravigliosa dolcezza. Respirava lievemente, con la bocca socchiusa, scosso da un fremito orribile. Mi guardava fisso, e un dolore atroce mi scavava il petto» (159).

A un pranzo del Generale Cork viene portato in tavola l’ultimo rarissimo pesce rimasto nell’acquario di Napoli (gli Alleati avevano proibito la pesca per ragioni militari); un pesce-sirena che sembra pari pari una bambina bollita e che come tale viene accolto con orrore dai commensali: «Io guardavo quella povera bambina bollita, e tremavo di pietà e di orgoglio dentro di me. Meraviglioso paese, l’Italia ! pensavo. Quale altro popolo al mondo si può permettere il lusso di offrire a un esercito straniero, che ha distrutto e invaso la sua patria, una Sirena alla maionese con contorno di coralli? Ah ! Metteva conto di perder la guerra, sol per vedere quegli ufficiali americani, quell’orgogliosa donna americana, sedere pallidi e sbigottiti d’orrore intorno a una Sirena, a una deità marina distesa morta in un vassoio d’argento, sulla tavola di un generale americano!» (218).

Questo fu la Seconda guerra mondiale a Napoli, in Italia, in Europa, ovunque. Compresa la guerra di resistenza al nazifascismo. Quest’ultima fu «un’atroce guerra civile» (302) e la guerra universale fu una «guerra non contro gli uomini, ma contro Cristo» (301), nome che compare lungo tutto il romanzo -anche il cane Febo è un Cristo crocifisso- a indicare probabilmente per contrasto l’impossibile purezza dell’umanità. Una guerra che sarebbe stato vergogna vincere (così la chiusa, p. 328). Una guerra che vide le popolazioni sottomettersi con gioia ai nuovi padroni e alla loro sorridente e ottimistica depravazione. Una guerra i cui luoghi italiani stupiscono i militari americani, che mostrano tutta la loro ignoranza su Roma e sull’Italia. Una guerra dove, a Napoli, nobiltà e plebe confermano ancora una volta la loro complicità, la loro reciproca fedeltà, la loro familiarità. Una guerra alla fine della quale uscirono dalle loro tane coloro che in esse si erano rifugiati -tane letterali, tane metaforiche- e che poi, «un giorno, morto il tiranno, faran gli eroi della libertà» (161). Una guerra che diventa piccola cosa al cospetto della potenza di due vulcani: l’«Etna, Olimpo di Sicilia» (161) e soprattutto il Vesuvio, la cui eruzione del 1944 viene descritta da Malaparte nel modo epico che quell’evento merita e che vide punite l’arroganza e il sentimento di superiorità dei soldati alleati, diventati anch’essi dei pezzenti del terrore, straccioni in fuga di fronte alla potenza del fuoco.

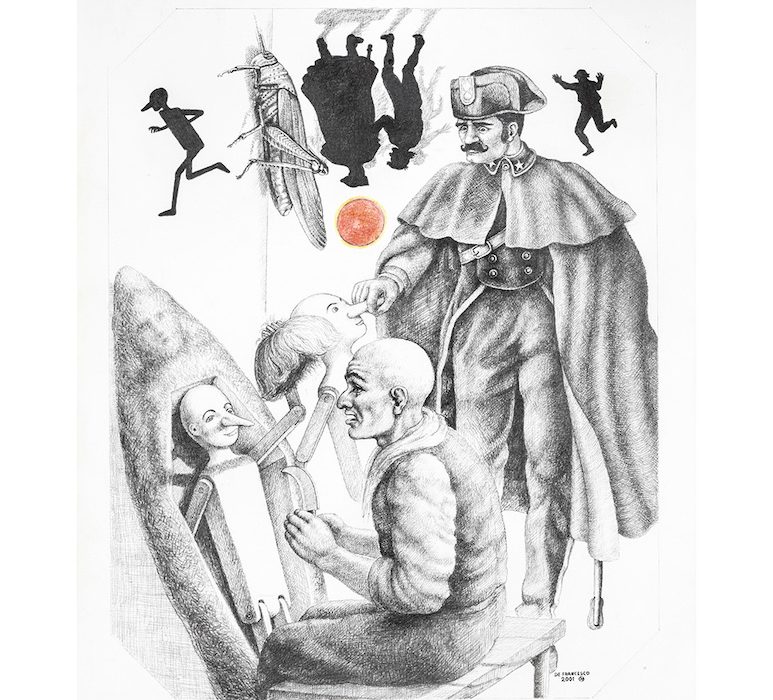

La lingua di Malaparte sembra davvero la pittura di Brueghel o di Bosch (esplicitamente ricordati a p. 29). La follia di Brueghel e di Bosch ricondotta e trasformata nella follia della Napoli e dell’Europa contemporanee.

Napoli, «la più misteriosa città d’Europa» (40); Napoli vittima di una peste, di un «nuovissimo morbo […] che non corrompeva il corpo, ma l’anima» (33), simile in questo al morbo contemporaneo denominato Covid19; Napoli, l’antica cui «nobile voce della fame, della pietà, del dolore, della gioia, dell’amore, l’alta rauca, sonora, allegra, trionfante voce era spenta» (322) ma con la dignità del suo popolo intatta, nonostante tutte le azioni turpi e infami delle quali diventa complice a favore dei ‘liberatori’; Napoli della quale Malaparte disegna come a nessun altro ho visto fare «il sapore e l’odore della luce» (120).

Al di là di Napoli, tutta l’Europa «è un paese misterioso, pieno di segreti inviolabili» (21); è una terra nobile, saggia ed estrema. E tale rimane anche quando non viene «purificata ma corrotta dalla sofferenza», anche quando non viene «esaltata ma umiliata dalla raggiunta libertà» (123). Durante la catastrofe delle due guerre nelle quali e con le quali l’Europa si è uccisa, dopo e di fronte agli effetti di tale autodistruzione, pur in mezzo alla «sottile, cinica, perversa propaganda condotta di lontano, e mirante a dissolvere il tessuto sociale europeo, in previsione di ciò che gli spiriti deboli del nostro tempo salutano come la grande rivoluzione dell’età moderna» (130), l’Europa è ancora la culla della luce pur rischiando d’essere la sua tomba.

E questo anche per merito dei suoi scrittori, filosofi e artisti, come lo stesso Curzio Malaparte, perseguitato dal fascismo e ostracizzato dall’antifascismo, avendo «sofferto la galera per la libertà dell’arte» (99) e l’emarginazione e delle bizzarre accuse per la stessa ragione. Come altri scrittori, filosofi e artisti, Malaparte può dire con chiarezza in mezzo alla devastazione, «io ero l’Europa. Ero la storia d’Europa, la civiltà d’Europa» (199).

I morti di Napoli e i morti universali; «hanno una forza terribile, i morti, e potrebbero spezzare i ferri, romper la cassa, buttarsi fuori a mordere» (70). Morti i quali, e qui l’intuizione antropologica è profonda, «eran stranieri, appartenevano a un’altra razza, alla razza degli uomini morti, a un’altra patria, la morte» (308). È infatti un libro di antropologia La pelle. Un’antropologia disincantata e dagli accenti gnostici. Di fronte all’intera vicenda di macello e di dissoluzione che è la storia umana, infatti, si deve constatare che «gli uomini son capaci di qualunque vigliaccheria per vivere : di tutte le infamie, di tutti i delitti, per vivere» (44). Realisticamente ed empiricamente, «l’uomo è cosa ignobile. […] L’uomo è una cosa orrenda» (319-320), tanto che disprezzare in sé e negli altri questa umanità «è la prima condizione della serenità e della saggezza nella vita umana» (159-160).

«Il male è inguaribile» (60) e la sua bandiera politica, il suo simbolo antropologico, il suo stendardo esistenziale è un uomo schiacciato da un carro armato alleato mentre correva per le strade di Roma ad accogliere festante i vincitori. Ridotto a una sottile striscia di carne e di pelle, quello che di lui rimase «è la bandiera della nostra patria, della nostra vera patria. Una bandiera di pelle umana. La nostra vera patria è la nostra pelle. […] E unitici al corteo dei becchini, ci avviammo dietro la bandiera. Era una bandiera di pelle umana, la bandiera della nostra patria, era la nostra stessa patria. E così andammo a vedere buttare la bandiera della nostra patria, la bandiera della patria di tutti i popoli, di tutti gli uomini, nell’immondezzaio della fossa comune» (288-290).

Un romanzo di guerra e di memorie, scritto come una poesia che si trasforma in studio antropologico e in danza macabra. E sopra ogni cosa l’intelligenza del mondo e della storia.