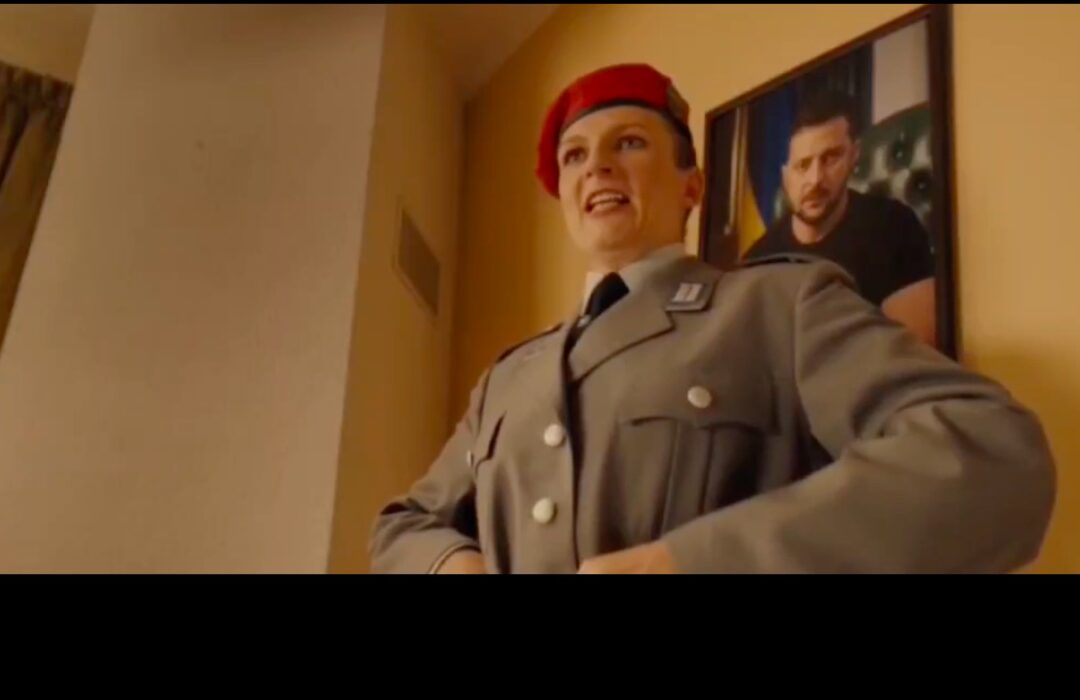

La sala professori

(Das Lehrerzimmer)

di Ilker Çatak

Germania, 2023

Con: Leonie Benesch (Carla Nowak), Leonard Stettnisch (Oskar Kuhn), Anne-Kathrin Gummich (Bettina Böhm)

Trailer del film

Una scuola tedesca organizzata molto bene e con la regola della ‘tolleranza zero’ verso le infrazioni più o meno gravi delle regole. Ma è una norma che si rivela un alibi, un’apparenza. Si verificano dei furti e a essere accusato è un ragazzino delle medie che in realtà non c’entra nulla e viene presto scagionato. Una giovane insegnante di matematica e di educazione fisica, Carla, comincia a sospettare di qualche collega e lascia in sala professori la propria giacca, con il portafoglio, e il computer acceso per inquadrare la scena. Rientrata dalla lezione, constata che effettivamente le mancano delle banconote e la telecamera ha ripreso un braccio. Da qui risale alla colpevole, che però nega decisamente ogni responsabilità. Nella scuola si insinua il sospetto di tutti contro tutti. Dirigente, personale tecnico-amministrativo, docenti, genitori, studenti hanno tutti voce in capitolo e questo moltiplica le tensioni, accentuate da un articolo sul giornalino della scuola nel quale i giornalisti in erba dimostrano di avere già la vocazione verso questa professione, attribuendo con cinismo e spregiudicatezza a Carla parole che la professoressa non ha mai pronunciato.

Un film tragico nel raccontare l’implacabile piano inclinato della fine dell’educazione in Europa. È infatti la Germania ma potrebbe essere, con piccole e secondarie modifiche, l’Italia o peggio ancora la Francia o qualunque altro Paese dell’Europa yankee, sottoposta alla pedagogia e alle tecniche didattiche importate/imposte dagli USA. Assai diverse sono le azioni e i principi educativi in India, in Russia, in Cina e in molte altre zone del pianeta.

So per testimonianza diretta, ad esempio, che dei ragazzini di origine egiziana quando trascorrono qualche settimana nelle scuole del loro Paese sono impazienti di rientrare in quelle italiane, perché nella scuole islamiche la disciplina è ferrea e comprende l’utilizzo di pene corporali. Quando tornano in Italia, invece, quegli stessi alunni diventano i bulli padroni delle classi poiché psicologi, dirigenti, genitori e altre figure sciorinano tutto l’armamentario delle giustificazioni psico-pedagogiche-ambientali che non permettono ai bambini e agli adolescenti di incontrare ostacoli alla loro aggressività esplorativa. Aggressività che è fisiologica e naturale proprio perché rivolta a trovare un freno, una barriera, un limite, e in questo modo permettere al cucciolo di crescere. Quando tali limiti non esistono, il fatto educativo è fallito, interamente fallito.

«διδάσκαλός τε ἐν τῷ τοιούτῳ φοιτητὰς φοβεῖται καὶ θωπεύει, φοιτηταί τε διδασκάλων ὀλιγωροῦσιν, οὕτω δὲ καὶ παιδαγωγῶν: καὶ ὅλως οἱ μὲν νέοι πρεσβυτέροις ἀπεικάζονται καὶ διαμιλλῶνται καὶ ἐν λόγοις καὶ ἐν ἔργοις, οἱ δὲ γέροντες συγκαθιέντες τοῖς νέοις εὐτραπελίας τε καὶ χαριεντισμοῦ ἐμπίμπλανται, μιμούμενοι τοὺς νέους, ἵνα δὴ μὴ δοκῶσιν ἀηδεῖς εἶναι μηδὲ δεσποτικοί»

«In un tale ambiente il maestro ha paura degli studenti e se li tiene buoni. Da parte loro gli scolari non tengono in nessun conto i maestri, e così pure i pedagoghi. Insomma, i giovani si danno le arie da uomini maturi e han sempre da ridire a parole e a fatti. Gli uomini maturi, invece, vogliono portarsi al livello dei giovani e così fanno sfoggio di atteggiamenti spigliati e scherzosi, per imitarli e per non passare per scorbutici e autoritari»

(Platone, Repubblica, VIII libro, 563a, trad. di Roberto Radice).

Così Platone descrive la pedagogia occidentale contemporanea, le nostre scuole e i nostri luoghi di formazione. Una società che confonde il ruolo del docente con quello dell’amico; la figura dei genitori con quella di avvocati dei figli; l’educatore con il «facilitatore» del quale – sulla scorta delle tesi del pedagogista statunitense Carl Rogers – parlano i documenti ministeriali italiani contemporanei (e quelli dei singoli istituti, compresa Unict), una società siffatta è una società finita, senza futuro. Sta qui una delle radici e delle forme della dissoluzione dell’Europa.

Ne ho discusso ampiamente in Contro il Sessantotto. Saggio di antropologia e in vari contributi successivi, ad esempio: Per la παιδεία (2018). Di quelle analisi La sala professori costituisce un’efficace conferma narrativa.