Teofrasto

Metafisica

(Τὰ μετὰ τὰ φυσικά)

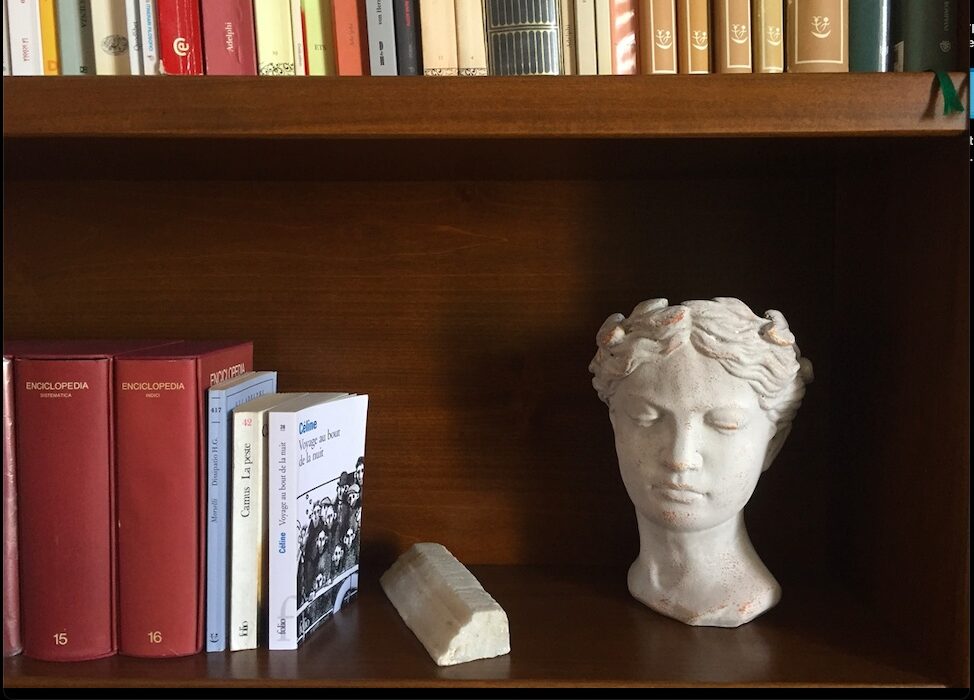

Introduzione, traduzione e commento di Luciana Repici

Carocci, 2013

Pagine 337

Tecnico-specialistico, a tratti oscuro e a volte ellittico nella sua sintesi, questo scritto di Teofrasto (371-287) che ci è stato tramandato sotto il titolo di Τὰ μετὰ τὰ φυσικά risponde comunque pienamente alla denominazione che la tradizione gli ha attribuito. Nelle pagine che vanno dalla 50 alla 73 si trova infatti una serrata discussione di filosofia teoretica. Le pagine precedenti e le molte successive costituiscono l’introduzione della curatrice e il densissimo e accurato commento praticamente a ogni riga dell’opera.

Mentre altri editori/curatori a volte dividono il testo in un elenco di paragrafi, Luciana Repici ne evidenzia il carattere unitario, nel quale i periodi e i problemi si susseguono in un ordine ben preciso e argomentato.

A succedersi sono precisamente una serie numerosa ed essenziale di domande, di questioni. Teofrasto fa infatti proprio il metodo aporetico del pensare, quello che non ricerca nella filosofia una serie di risposte certe, definitive e dogmatiche ma privilegia una serie continua di aperture, tesi, controargomenazioni, sviluppi, nuove questioni. È il metodo inventato da Socrate, messo in atto da Platone – molti dialoghi del quale si concludono senza aver risposto alla questione sollevata, in modo appunto aporetico – e pienamente sviluppato da Aristotele. Teofrasto, infatti, intende e utilizza aporia e aporetico non «nell’accezione negativa di problema o difficoltà o ostacolo» ma «nell’accezione propositiva di strumento dialettico di accertamento della verità» (Repici, p. 112).

Con questo metodo Teofrasto studia «il principio di tutte le cose», che è «divino» poiché è grazie a esso che «tutte sono e permangono» (I 3, 4b14-4b15, pp. 51-53). Meglio sarebbe dire, e Teofrasto infatti lo dice, che non si tratta di un principio unico ma di una molteplicità di principi che la ‘filosofia prima’ indaga nella loro natura, mentre le altre scienze si limitano a utilizzarli per fondare i propri ragionamenti e conseguire i risultati ai quali aspirano.

Si tratta di un pluralismo ontologico – per il quale l’essere e i principi si dicono in molti modi e sono intramati di differenza – e di un pluralismo gnoseologico, per il quale la conoscenza scientifica costituisce una visione unitaria di ciò che è e permane identico nella molteplicità degli enti e del loro incessante divenire: «Il sapere quindi non <sussiste> senza una qualche differenza [’Αλλ ηδε μεν οιον uπερβατός τις σοφία]. Infatti, una qualche differenza c’è sia nel caso in cui <le cose> sono una diversa dall’altra, sia negli universali, dato che molte sono le cose che ricadono sotto gli universali» (VIII 19, 8b16-19, p. 62).

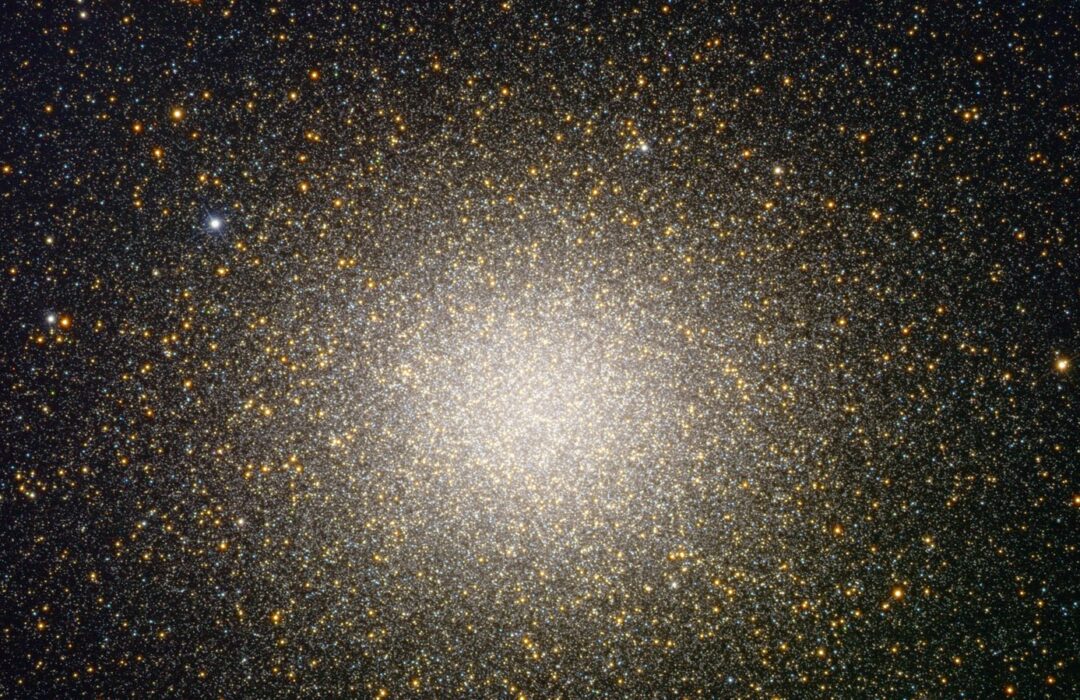

La differenza è dunque sempre coniugata all’identità e anche questo fa sì che il mondo e gli enti siano caratterizzati da ordine e definitezza; lo è specialmente il cielo che, per Teofrasto come per Aristotele, è divino, è dunque vivo di una vita superiore, ed è il luogo e la struttura dell’intero, dello ‘smisurato’ rispetto alle dimensioni contenute e modeste di ciò che è soltanto biologicamente vivo: «L’animato è infatti una piccola porzione, mentre smisurato è l’inanimato» (IX 32, 11a-16-17, p. 71).

Contrariamente a quanto spesso si pensa e si legge, la potenza e la perfezione dell’intero non implicano intrinsecamente una struttura teleologica, finalistica: «In vista di che cosa infatti <hanno luogo> l’irrompere e il rifluire del mare, o di che cosa gli avanzamenti o i disseccamenti e le modificazioni, e in generale i mutamenti ora in un senso ora nell’altro. […] Inoltre la grandezza delle corna, come <quelle> dei cervi che da esse sono pure danneggiati […] e altre e non poche cose di questo tipo si potrebbero prendere <ad esempio>» (IX 29, 10b1-16, p. 69). Repici osserva a questo proposito che «non è di Aristotele l’assunto che ogni cosa è in vista di un fine e nulla invano, dato che egli non esclude l’esistenza di cose che accadono accidentalmente e senza un fine. Ciò vuol dire che siamo di fronte non a una teleologia strutturalmente illimitata, ma ad una teleologia compatibile con l’esistenza di una necessità condizionante e limitante» (292).

L’intenzione e la natura oggettiva dello sguardo teofrasteo sul mondo sono confermate dalla distinzione tra l’essere del tutto e lo studio del tutto, con la quale l’opera si chiude: «Bisogna cercare di assumere qualche definizione, sia nella natura sia nell’essere del tutto [φύσει και εν του σύμπαντος ουσια], dell’essere in vista di qualcosa e dell’impulso verso il meglio. È questo infatti il punto di partenza nello studio del tutto [ἀρχὴ της του σύμπαντος θεωρἰας], <cioè> in che cosa <consistano> le cose che sono e come sono reciprocamente disposte» (IX 34, 11b24-12a2, p. 73).

Teofrasto formula anche un interessante accenno, ontologico prima che etico, al fatto che nel tutto non soltanto sono necessari i contrari ma anche «il peggio pareggi quasi il meglio, o piuttosto lo sopravanzi anche di molto» (VII 18, 8a22 – 8a25, p. 62). Più in generale, la sua attenzione alla necessità, alla materia biologica (le piante) e a quella celeste (gli astri) rappresenta anche, come in Aristotele, il tentativo di temperare il matematicismo dell’Accademia platonica con un richiamo costante alla potenza della materia formata.

Dato che «si ripaga male un maestro, se si rimane sempre scolari» (Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Parte prima, «Della virtù che dona», § 3; trad. di M. Montinari, Adelphi 1979, p. 92), Aristotele ha espresso molta φιλία – amicizia/amore – verso Platone ma una φιλία ancora più grande verso l’ἀλήθεια, verso il modo in cui l’essere si disvela da se stesso e non soltanto attraverso le parole di un maestro. Allo stesso modo Teofrasto mostra di aver ben appreso da Aristotele il rifiuto della auctoritas: la necessità del pensiero rispetto alla semplice ripetizione del già pensato. La sua essenziale e densa metafisica deve infatti molto al filosofo di Stagira ma da lui si distanzia aprendo altre strade. Anche questo è uno dei frutti del metodo aporetico.