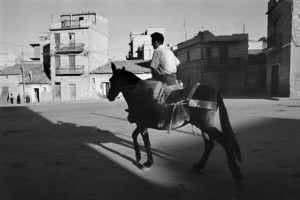

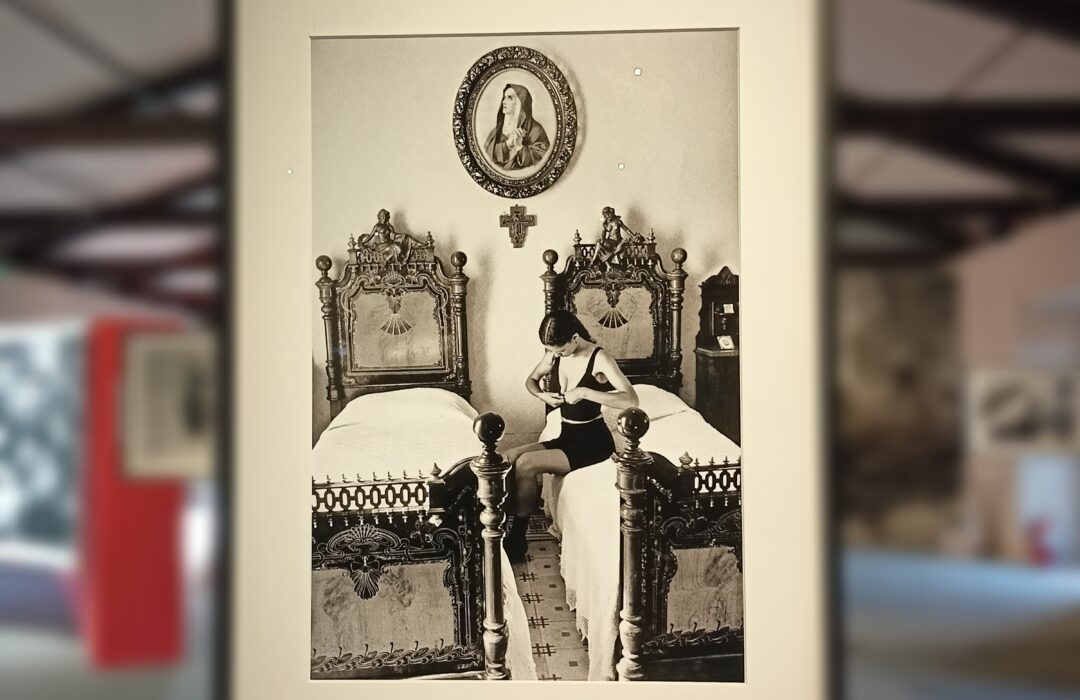

Ferdinando Scianna. Ti ricordo Sicilia

Castello Ursino – Catania

A cura di Paola Bergna e Alberto Bianda

Sino al 20 ottobre 2023

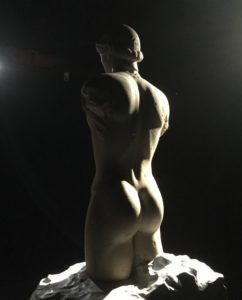

Bagheria, il mare, le ragazze, i mostri di Villa Palagonia, la campagna, la bellezza conturbante e gelida di Marpessa, le processioni, la festa, i bambini, i vecchi, Leonardo Sciascia. E l’andare e venire dalla Sicilia verso l’altrove. Il dover fuggire ma poi sempre ritornare nel grembo dell’Isola di tripudi e di sfacelo, di cenere mista al sangue degli eroi, dove – nelle urne memori dei Padri – morire è acquietarsi nella luce.

La Sicilia appare fra lontane terre emerse come la sintesi semplice del mondo, una lucente antologia dell’universo. I suoi scrittori la disegnano, la scavano. I suoi fotografi – al Castello Ursino di Catania Ferdinando Scianna, in tante occasioni e luoghi Franco Carlisi – la illuminano, la raccontano. I suoi pittori ne restituiscono le tenebre e la luce. I suoi filosofi, Gorgia, Nicola Spedalieri, Giovanni Gentile, la rendono teoretica.

La Sicilia appare fra lontane terre emerse come la sintesi semplice del mondo, una lucente antologia dell’universo. I suoi scrittori la disegnano, la scavano. I suoi fotografi – al Castello Ursino di Catania Ferdinando Scianna, in tante occasioni e luoghi Franco Carlisi – la illuminano, la raccontano. I suoi pittori ne restituiscono le tenebre e la luce. I suoi filosofi, Gorgia, Nicola Spedalieri, Giovanni Gentile, la rendono teoretica.

Ma forse la Sicilia non esiste. Forse l’Isola è il sogno inquieto di un dio e noi siamo parte di questo sogno.