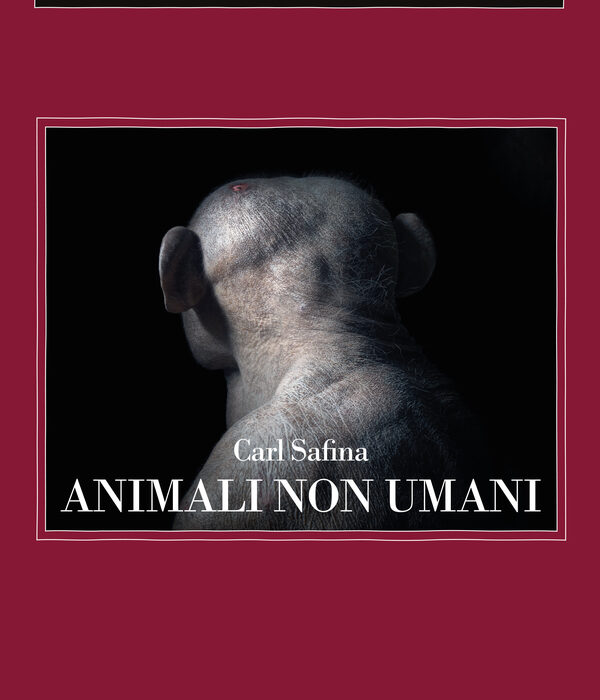

Recensione a:

Carl Safina

Animali non umani

Famiglia, bellezza e pace nelle culture animali

Adelphi, 2022

Pagine 565

in Rivista Internazionale di Filosofia e Psicologia

vol. 13, n. 2/2022

pagine 173-174

Dati, fatti, eventi, situazioni, comportamenti mostrano che è arrivato il tempo nel quale la riflessione filosofica, e più in generale un approccio scientifico al mondo, abbandonino antichi e potenti dualismi, ormai falsificati. Tra questi, uno dei più importanti e pervasivi è il dualismo di cultura e natura, di culture e nurture, di acquisito e di innato, di apprendimento e ‘istinto’.

Questo libro di Carl Safina scioglie il nodo naturacultura mediante l’osservazione e l’analisi sul campo di alcune strutture viventi molto diverse tra di loro: i capodogli, i pappagalli ara dell’Amazzonia, gli scimpanzé dell’Uganda. Sul campo poiché soltanto se studiati nel loro ambiente, nelle loro condizioni naturali e culturali, le creature viventi possono essere comprese nella loro struttura, nei comportamenti individuali e collettivi, nella complessità e nell’evoluzione.

In tutti e tre i casi osservati emerge con grande chiarezza l’esistenza, la ricchezza, la differenziazione e la varietà di culture animali caratterizzate da numerosi elementi che da sempre vengono pensati come esclusivi della specie umana ma che non lo sono affatto.

In modi tra di loro diversi anche all’interno dei gruppi e della comunità nelle quali si dividono, capodogli, are e scimpanzé costruiscono e modificano continuamente acquisizioni naturali e culturali quali i linguaggi, gli strumenti, le strutture estetiche, l’apprendimento, la comunicazione, la trasmissione intergenerazionale.

Nel mondo animale, umani compresi, sono all’opera molte intelligenze; esistono una varietà di strutture mentali che hanno in comune il senso del tempo, della memoria e del futuro, tanto che «oggi alcuni psicologi e altri scienziati si stanno rendendo conto, sistematicamente e con prove, che noi condividiamo il mondo con menti di altro tipo». Aver visto in questa straordinaria ricchezza di forme insieme ‘naturali’ e ‘culturali’ soltanto delle risorse, delle materie prime, degli oggetti – ciò che Heidegger definisce come Bestand, un fondo al quale attingere per le umane esigenze – produce conseguenze catastrofiche per tutto il pianeta. Sterminando le balene, ad esempio, si impoverisce l’oceano e quindi si pongono le condizioni per la decadenza dell’intera biosfera. Il provincialismo antropocentrico ha avuto e ha come conseguenza «qualcosa di spaventoso e tremendo, e cioè che la specie umana si è resa incompatibile con il resto della Vita sulla Terra» poiché «più gli uomini riempiono il mondo, più lo svuotano».

Le culture degli altri animali, il loro costruire strumenti, le attività educative che sanno mettere in atto, la consapevolezza del tempo e della morte, confermano la chiara continuità tra la specie umana e le altre, anche e soprattutto nell’ambito che definiamo cultura.

[Ricordo che, per quanto possa essere più o meno ampio, ciò che scrivo in queste pagine è sempre soltanto un abstract delle mie pubblicazioni, per leggere le quali basta visitare i link indicati sopra: i pdf o le pagine delle riviste nelle quali i testi appaiono]

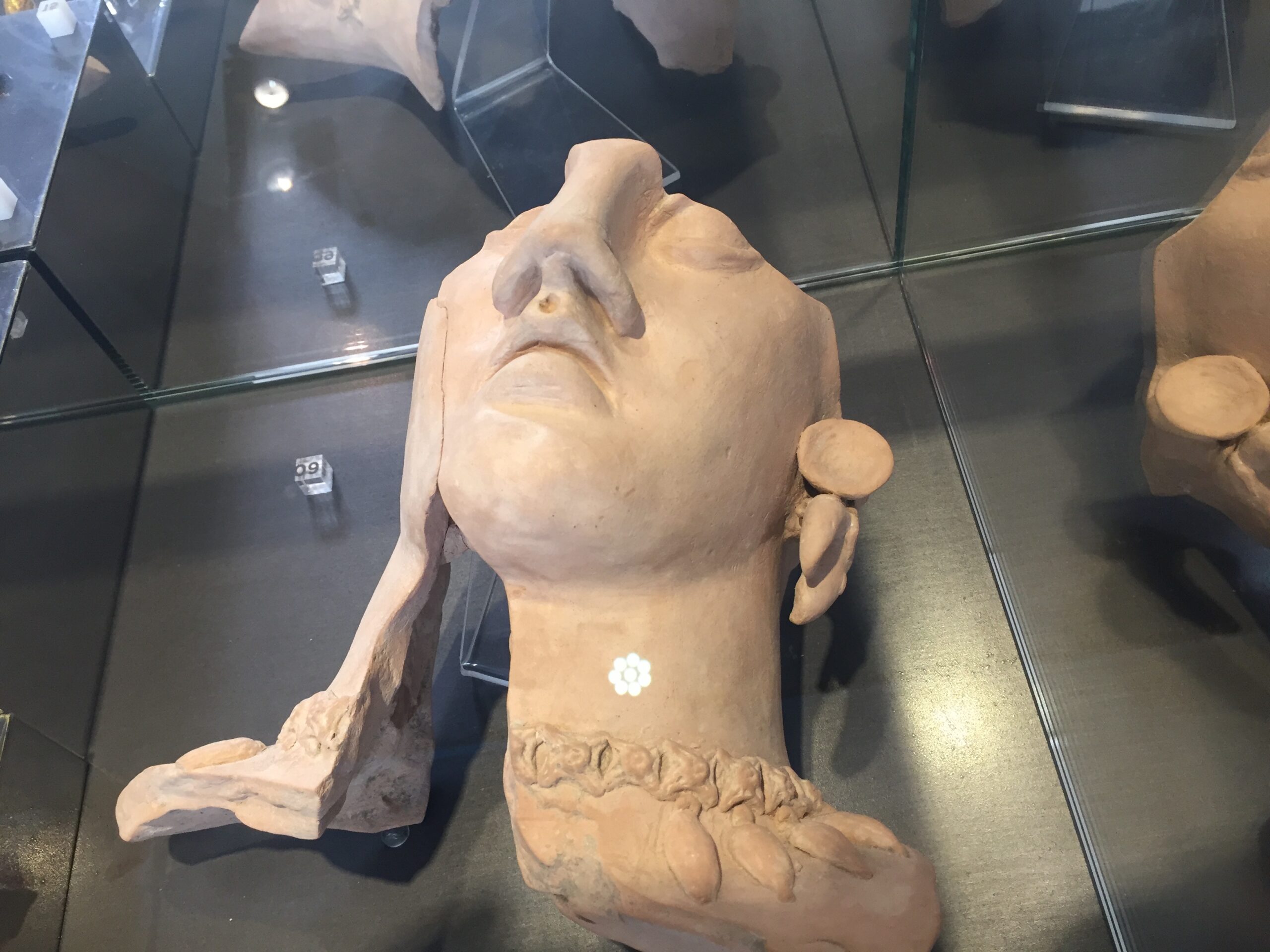

Yourcenar ha disegnato di quest’uomo un ritratto compiuto e di grande bellezza. Ha lavorato con acume su moltissime fonti ma non ha scritto un saggio storico. E tuttavia sono pochi gli episodi frutto di sola invenzione. L’autrice afferma di aver voluto «rifare dall’interno quello che gli archeologi del XIX secolo hanno rifatto dall’esterno» (p. 285). Ne scaturisce un’opera sintesi, nella quale i temi e i caratteri più propri dell’epoca imperiale al suo apogeo si intrecciano con motivi e pensieri universali, di profonda qualità filosofica.

Yourcenar ha disegnato di quest’uomo un ritratto compiuto e di grande bellezza. Ha lavorato con acume su moltissime fonti ma non ha scritto un saggio storico. E tuttavia sono pochi gli episodi frutto di sola invenzione. L’autrice afferma di aver voluto «rifare dall’interno quello che gli archeologi del XIX secolo hanno rifatto dall’esterno» (p. 285). Ne scaturisce un’opera sintesi, nella quale i temi e i caratteri più propri dell’epoca imperiale al suo apogeo si intrecciano con motivi e pensieri universali, di profonda qualità filosofica.