Piccolo Teatro – Milano

Eleusi

di Davide Enia

Produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

10-11 giugno 2023

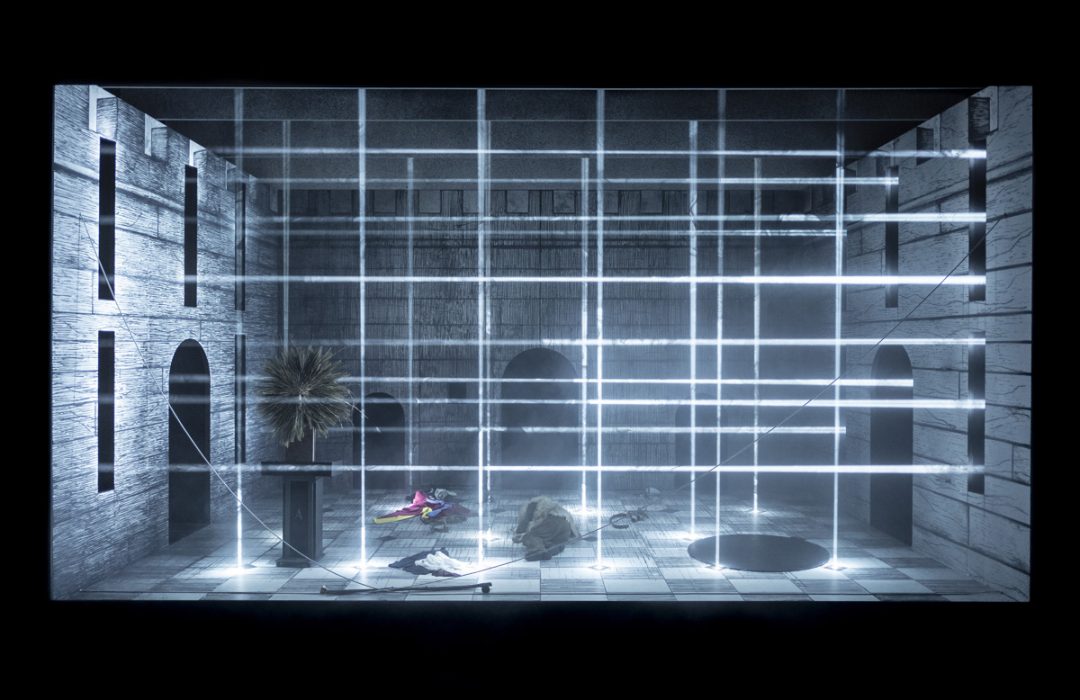

Dalle ore 21.00 del 10 giugno 2023 alle ore 21.00 del giorno successivo in due delle sedi del Piccolo Teatro di Milano è andata in scena una recitazione collettiva che ha visto al Teatro Studio l’alternarsi di 32 cori mentre una voce registrata raccontava fatti di violenza, senza nomi di persone e di luoghi ma assai probabilmente riferiti ai viaggi dei migranti dall’Africa del Nord all’Europa; al Teatro Grassi a ogni inizio d’ora e per una ventina di minuti sono stati messi in scena alcuni brevi testi dedicati a violenze, torture, sottomissioni.

Che cosa c’entra una simile operazione con il titolo Eleusi? Che cosa hanno a che fare le espressioni della ὕβρις contemporanea con il rito greco? Nulla, non hanno in comune nulla.

I Greci non erano moralmente buoni ma antropologicamente disincantati. I Greci non erano misericordiosi ma feroci. I Greci non erano accoglienti: l’ospite per loro è sacro come individuo, non certo come masse di popolazioni, all’arrivo delle quali rispondevano ovviamente con le armi. I Greci non erano sentimentali ma leggevano gli eventi alla luce del cosmo; il Timeo è una delle più profonde testimonianze di questo atteggiamento ma è l’intera cultura greca a esserne pervasa. I Greci, in una parola, non hanno nulla a che fare con le miserie, la viltà, le ipocrisie, il conformismo e la sottomissione che intridono le società contemporanee e che emergono in modo evidente in operazioni come questa realizzata dal Piccolo Teatro. Il quale è transitato negli ultimi anni da Brecht e da un progetto di emancipazione politica a una pressoché completa omologazione alle mode morali del presente.

I testi letti mentre i cori cantavano tendono, nella loro crudeltà, a suscitare emozione e, probabilmente, a convincere che i migranti vanno accolti tutti. Ma è proprio questa stolta convinzione una delle principali cause delle crudeltà subite dai migranti. Ne ho parlato in passato anche in questo stesso sito sulla base di testi scientifici ben documentati, come ad esempio l’indagine di grande valore dal titolo La ruée vers l’Europe. La jeune Afrique en route pour le Vieux Continent (Grasset, Paris 2018, tradotta in italiano da Einaudi).

A favorire violenza, annegati e morti sono le ONG che dispongono di grandi risorse finanziarie (provenienti da dove?), che con un sistema di collegamenti satellitari conoscono le rotte delle imbarcazioni prima ancora che esse si mettano in mare, che sono complici degli scafisti, dei trafficanti di persone umane; ONG che sono una delle espressioni contemporanee del colonialismo e dello schiavismo che depauperano il continente africano del ceto medio (i più ‘poveri’ non hanno neppure i soldi per tentare il viaggio) e producono conflitti etnici in Europa. Quei conflitti che poi le stesse ONG e i cittadini ‘solidali, inclusivi e accoglienti’ denunciano con la parola-grimaldello razzismo. A essere ‘razzisti’ sono coloro che ritengono l’Africa un luogo di inferiorità culturale dal quale fuggire. Il colonialismo ha molte forme e le ONG ‘in soccorso dei migranti’ sono una di esse. Più in generale è in atto – mediante televisione, giornali, teatri, social network- una tendenza alla semplificazione emotiva e sentimentale di complessi problemi sociali e politici il cui esito è l’aggravarsi di tali problemi.

Al contrario, se si vuole fare lo sforzo di capire al di là dello spettacolo emotivo, il flusso senza interruzioni di migranti dall’Africa e dall’Asia verso l’Europa conferma le tesi marxiste a proposito dell’«esercito industriale di riserva», la cui disponibilità serve ad abbassare i salari e a incrementare il plusvalore: «Un esercito industriale di riserva disponibile [eine disponible industrielle Reservearmee] che appartiene al capitale in maniera così assoluta come se quest’ultimo l’avesse allevato a sue proprie spese. Esso crea per i propri mutevoli bisogni di valorizzazione il materiale umano sfruttabile sempre pronto [exploitable Menschenmaterial]» (Il Capitale, libro I, sezione VII, cap. 23, «La legge generale dell’accumulazione capitalistica», §§ 3-4).

Ma perché porre questa propaganda a favore della globalizzazione capitalistica sotto il titolo Eleusi? Una risposta superficiale consiste nel ritenere che chi ha scelto il titolo non sappia nulla di Eleusi e della società greca o che abbia cercato di trovare un titolo che funga da tipico ‘specchietto per le allodole’. Una risposta forse più profonda potrebbe far riferimento al bisogno di nobilitare la violenza contemporanea ponendola sotto l’egida di una civiltà che viene inconsciamente percepita come superiore. Ma proprio per questo i Greci non possono essere strumentalizzati nel modo sfacciato e miserabile di Eleusi.

«Come a Eleusi, così a Samotracia, Dioniso è dio segreto dei Misteri» (Angelo Tonelli, Negli abissi luminosi. Sciamanesimo, trance ed estasi nella Grecia antica , Feltrinelli 2021, p. 292) durante i quali si venera anche il fallo e ci si immerge in un rito di iniziazione nient’affatto ‘inclusivo’ ma riservato a pochi. In La sapienza greca Giorgio Colli scrive infatti che «l’accesso al peribolo sacro di Eleusi era proibito ai non iniziati, a costo di pene gravissime», un brano citato nel programma di sala (p. 37), così come altri testi (di Mircea Eliade, ad esempio) che però non hanno alcun collegamento con questa operazione teatrale e anzi ne rappresentano la negazione.

I misteri di Eleusi erano volti a rendere l’umano una sola cosa con Γῆ e con Demetra, con la Madre Terra e con il suo perenne rinascere. Che cosa ha a che fare tutto questo con la dismisura contemporanea delle azioni e dei sentimenti? La motivazione data da Davide Enia è la seguente: «Si chiama Eleusi, perché, nell’antica Grecia, quella era la città dove ci si recava in pellegrinaggio rituale, e anche qui ci si sposta tra un teatro e l’altro per accostarsi a un “mistero”» (programma di sala, p. 7). Una motivazione inaccettabile nella sua pura esteriorità analogica. Che lascino in pace i Greci, una buona volta, e chiamino le loro operazioni intrise di ‘accoglienza’ con i nomi contemporanei del dominio e della menzogna.