Fabio Mauri. The End

Palazzo Reale – Milano

A cura di Francesca Alfano Miglietti

Sino al 23 settembre 2012

L’oltrepassamento delle specializzazioni è uno dei caratteri dell’arte contemporanea. Un elemento che va in controtendenza rispetto a quanto accade invece nell’ambito dei saperi, dove la specializzazione è sempre più richiesta sino a rendere spesso asfittica la ricerca.

Anche Fabio Mauri (1926-2009) è stato dunque pittore, fotografo, scultore, drammaturgo, critico e ha sperimentato una serie di linguaggi molto diversi, contaminandoli tutti fra di loro. In questa mostra che si inserisce nel contesto dell’attenzione che Milano sta rivolgendo agli anni Settanta (con il capolavoro dedicato da Enrico Baj a Pinelli e con una deludente mega rassegna su quel decennio) si conferma il grande interesse di Mauri verso la storia del Novecento. Le installazioni dell’artista documentano e interpretano il cinema, le città, le persone, gli oggetti della Germania nazionalsocialista, dell’Italia sotto il fascismo, della Cina al tempo di Mao. Tra le opere più riuscite Il muro occidentale o del pianto (1993) composto tutto di vecchie valigie. Le valigie che furono degli ebrei, ad esempio, e che adesso sono dei palestinesi cacciati dalla loro terra da uno Stato usurpatore come quello israeliano.

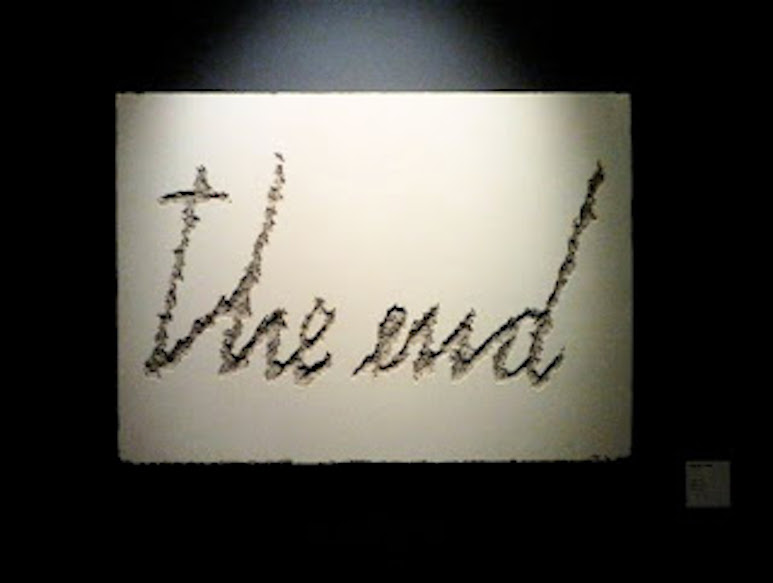

Interessanti i frutti dell’amicizia con Pier Paolo Pasolini, col quale Mauri collaborò più volte. Qui viene ripresa l’installazione che nel 1975 a Bologna proiettava Il Vangelo secondo Matteo sul corpo del suo autore, una vera incarnazione della Passione. E poi questa scritta The End ripetuta tante, tante volte, nelle forme e sui supporti più diversi. Uno degli ultimi esempi -proprio del 2009- è la parola incisa a fondo su un muro bianco. Fine di che cosa? Forse della speranza. Qualcosa di triste aleggia infatti in tutta l’opera di Mauri. Un sentimento che sembra riscattarsi nella bellissima fotografia che costituisce il manifesto della mostra ma in una forma, per dir così, “castigata”. La foto infatti ritrae una ragazza il cui viso immobile e assorto poggia sulle proprie mani, le quali formano il lato di un triangolo che nella foto intera si apre sulle sue cosce spalancate. L’immagine si intitola Ideologia e natura (1973) e nel suo erotismo freddo dice molto del nostro tempo.

Interessanti i frutti dell’amicizia con Pier Paolo Pasolini, col quale Mauri collaborò più volte. Qui viene ripresa l’installazione che nel 1975 a Bologna proiettava Il Vangelo secondo Matteo sul corpo del suo autore, una vera incarnazione della Passione. E poi questa scritta The End ripetuta tante, tante volte, nelle forme e sui supporti più diversi. Uno degli ultimi esempi -proprio del 2009- è la parola incisa a fondo su un muro bianco. Fine di che cosa? Forse della speranza. Qualcosa di triste aleggia infatti in tutta l’opera di Mauri. Un sentimento che sembra riscattarsi nella bellissima fotografia che costituisce il manifesto della mostra ma in una forma, per dir così, “castigata”. La foto infatti ritrae una ragazza il cui viso immobile e assorto poggia sulle proprie mani, le quali formano il lato di un triangolo che nella foto intera si apre sulle sue cosce spalancate. L’immagine si intitola Ideologia e natura (1973) e nel suo erotismo freddo dice molto del nostro tempo.