Bill Viola

Palazzo Reale – Milano

A cura di Kira Perov

Sino al 25 giugno 2023

Perché è così difficile colpire una mosca? La ragione sta nel fatto che questo insetto percepisce il movimento in modo più veloce rispetto ai sensi umani e quindi un gesto che a noi appare fulmineo viene recepito dalla mosca come assai più lento e ha tutto l’agio di spostarsi. Veloce / lento, più veloce più lento. Il movimento non è altro che tempo, come anche la semplice formula v= s/t e le sue varianti dimostrano.

Bill Viola ha intuito il profondo rapporto non soltanto tra tempo e percezione ma ciò che lo sostanzia: la relazione tra temporalità e ontologia. La sua opera è capace di mostrare il tempo, di renderlo visibile anche mediante il rallentamento della percezione del moto.

L’artista ha coniugato l’intuizione heideggeriana (e prima ancora eraclitea, platonica, aristotelica…) dell’identità tra essere e tempo con una grande competenza tecnologica, in particolare relativa alla videoarte. Ha quindi inventato un modo radicalmente originale di ridare vita alle forme classiche e rinascimentali, non più attraverso delle opere statiche ma per mezzo di opere che si distendono nel tempo, mediante dei video la cui peculiarità è di essere rallentati sino a mostrare ogni dettaglio dei personaggi, dei loro volti, delle espressioni, dei movimenti, dei gesti.

Al ritmo rallentato (slow motion) Viola coniuga spesso un montaggio all’inverso. L’effetto di queste due modalità tecnologiche non sarebbe tuttavia sufficiente se non fosse unito a una grande competenza sulla storia dell’arte e soprattutto a un vivo amore per il Rinascimento italiano. La visitazione di Pontormo e la Pietà di Masolino da Panicale (qui a sinistra, con il titolo Emergence, 2000) ispirano ad esempio due affreschi in movimento che permettono di entrare nei sentimenti, negli sguardi, nei corpi di personaggi che sono inseparabilmente di Pontormo, di Masolino e di Viola.

Al ritmo rallentato (slow motion) Viola coniuga spesso un montaggio all’inverso. L’effetto di queste due modalità tecnologiche non sarebbe tuttavia sufficiente se non fosse unito a una grande competenza sulla storia dell’arte e soprattutto a un vivo amore per il Rinascimento italiano. La visitazione di Pontormo e la Pietà di Masolino da Panicale (qui a sinistra, con il titolo Emergence, 2000) ispirano ad esempio due affreschi in movimento che permettono di entrare nei sentimenti, negli sguardi, nei corpi di personaggi che sono inseparabilmente di Pontormo, di Masolino e di Viola.

Magnifico, poi, è The Quintet of the Silent (2000; qui sopra), opera caravaggesca nella quale cinque uomini sembrano sopraffatti da un’emozione/luce che li investe e alla quale reagiscono in modi diversi ma insieme convergenti. Quest’opera testimonia anche la sapienza cromatica di Viola, i cui colori sono sempre espressivi e, naturalmente, esaltati dall’alta definizione dei video.

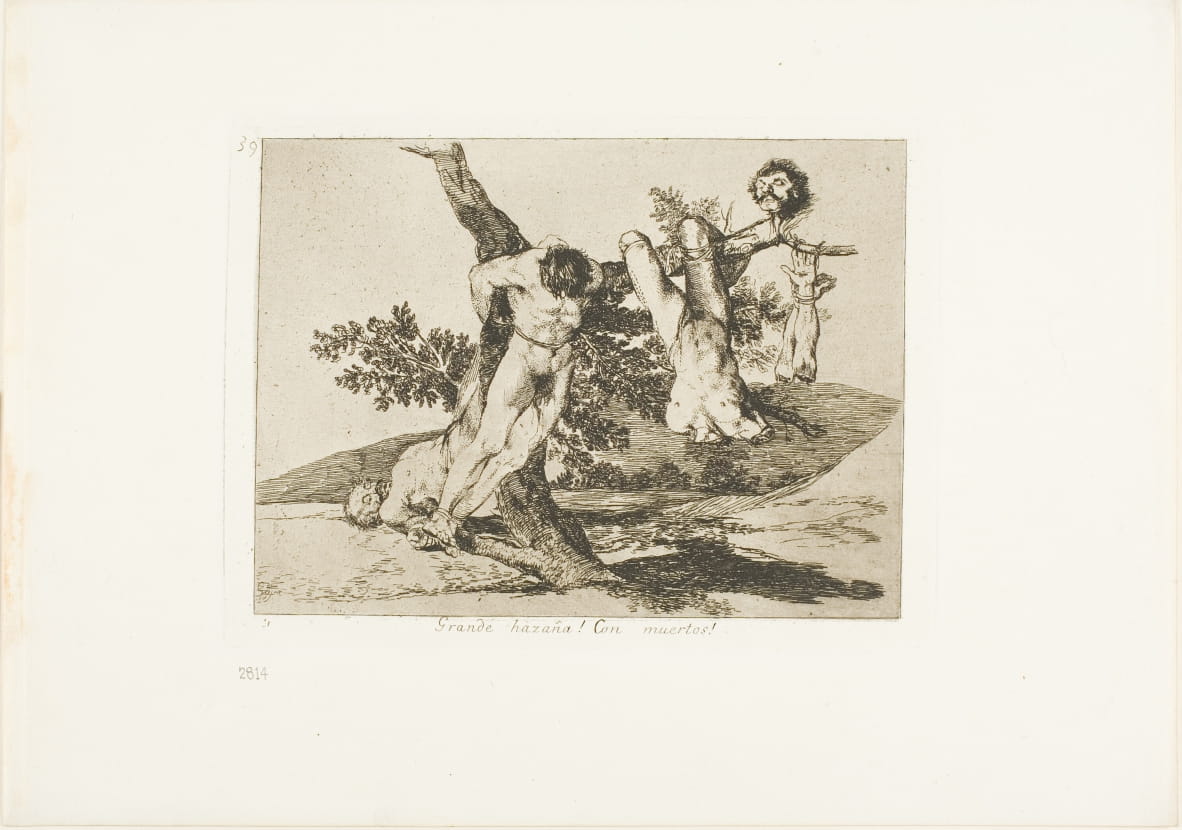

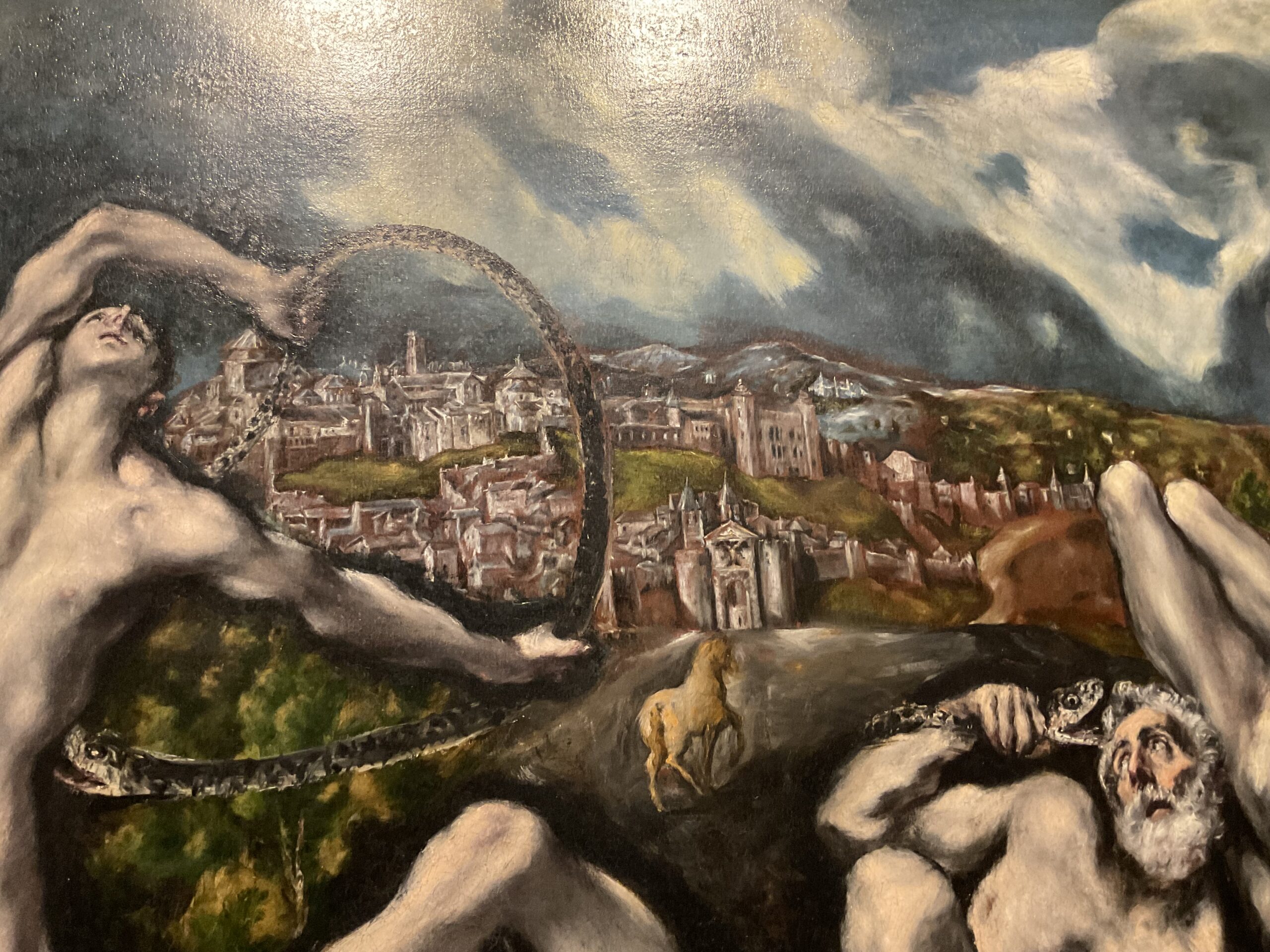

E questo è un altro fecondo paradosso di Bill Viola. I video costituiscono infatti un materiale ormai universale, diffusissimo, con il quale i prosumer, i produttori/consumatori della Rete, invadono ogni spazio proprio e altrui con narrazioni di tutti i generi, per lo più completamente vane. E però l’arte di Bill Viola non si può apprezzare in Rete. È possibile, certo, trovare e vedere dei filmati su Internet e tuttavia oltre a essere per lo più delle riprese di visitatori delle sue mostre – e quindi video assolutamente impoveriti, come lo sono le foto che ho scattato e che pubblico qui – tali filmati non possiedono lo splendore cromatico e la definizione che sono rese possibili soltanto dai grandi schermi sui quali le opere vengono riprodotte nelle mostre, come questa di Palazzo Reale a Milano.

Le opere di Bill Viola hanno quindi bisogno dei musei o delle chiese, esattamente come i grandi dipinti e affreschi dell’arte europea prima del Novecento. Questo le rende preziose nel panorama dell’arte contemporanea. Soltanto negli spazi costruiti e organizzati appositamente per ospitarle, tali opere possono restituire i tipici volumi armoniosi dell’arte classica e i suoi colori scanditi, pieni, scintillanti. Chi dunque vede le opere di Viola sul proprio computer in realtà vede delle copie modeste e malfatte, non vede Viola. Esattamente come per vedere davvero Rembrandt, Veronese, Caravaggio, de la Tour, Raffaello e tutti gli altri bisogna recarsi nei musei e negli spazi che ospitano le loro opere.

Il legame profondo tra tecnologia e tradizione fa sì che Viola eviti un altro degli elementi più caratteristici dell’arte contemporanea: il narcisismo del performer che mette al centro della propria arte se stesso, il proprio corpo, la propria immagine. Che invece in Viola non compare mai. I suoi temi sono quelli dell’arte dalle sue origini nelle grotte neolitiche agli impressionisti: la vita, la morte, il tempo, il sacro, gli elementi del cosmo, sia esso il microcosmo umano sia il macrocosmo celeste.

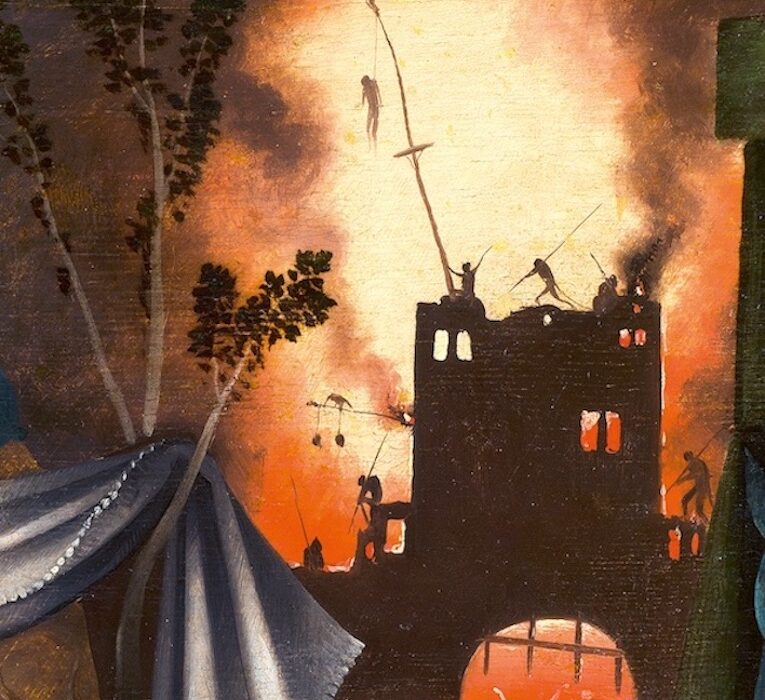

La natura empedoclea di questo artista emerge di continuo, sino a farsi tema esplicito in Martyrs Series (2014), quattro video intitolati Earth Martyr, Air Martyr, Fire Martyr, Water Martyr nei quali dei martiri/testimoni vengono investiti dalla terra, dal vento, dalle fiamme e dalle acque, ma mantengono intatta la loro forza silenziosa, il loro stare al mondo ed essere nel tempo.

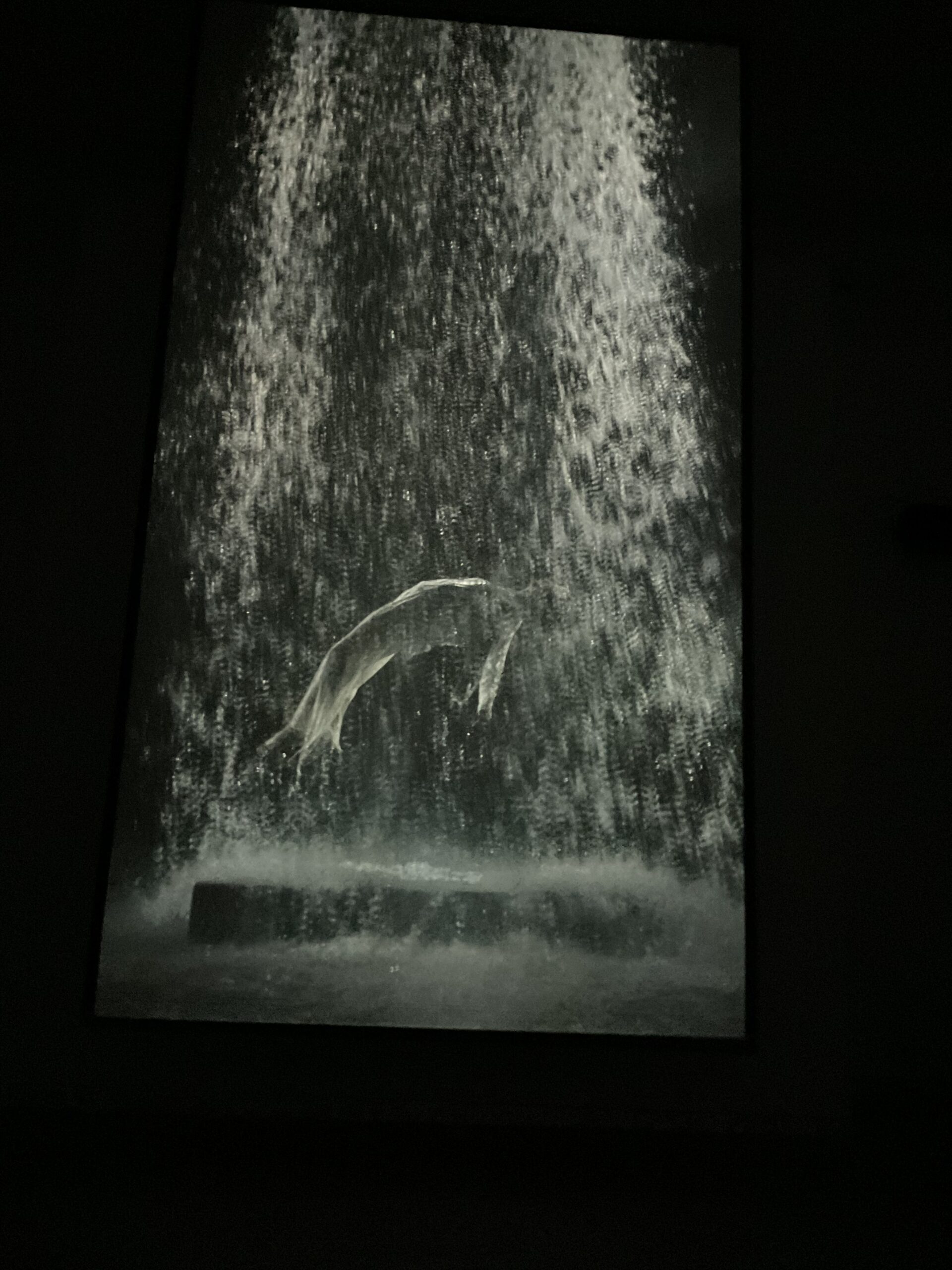

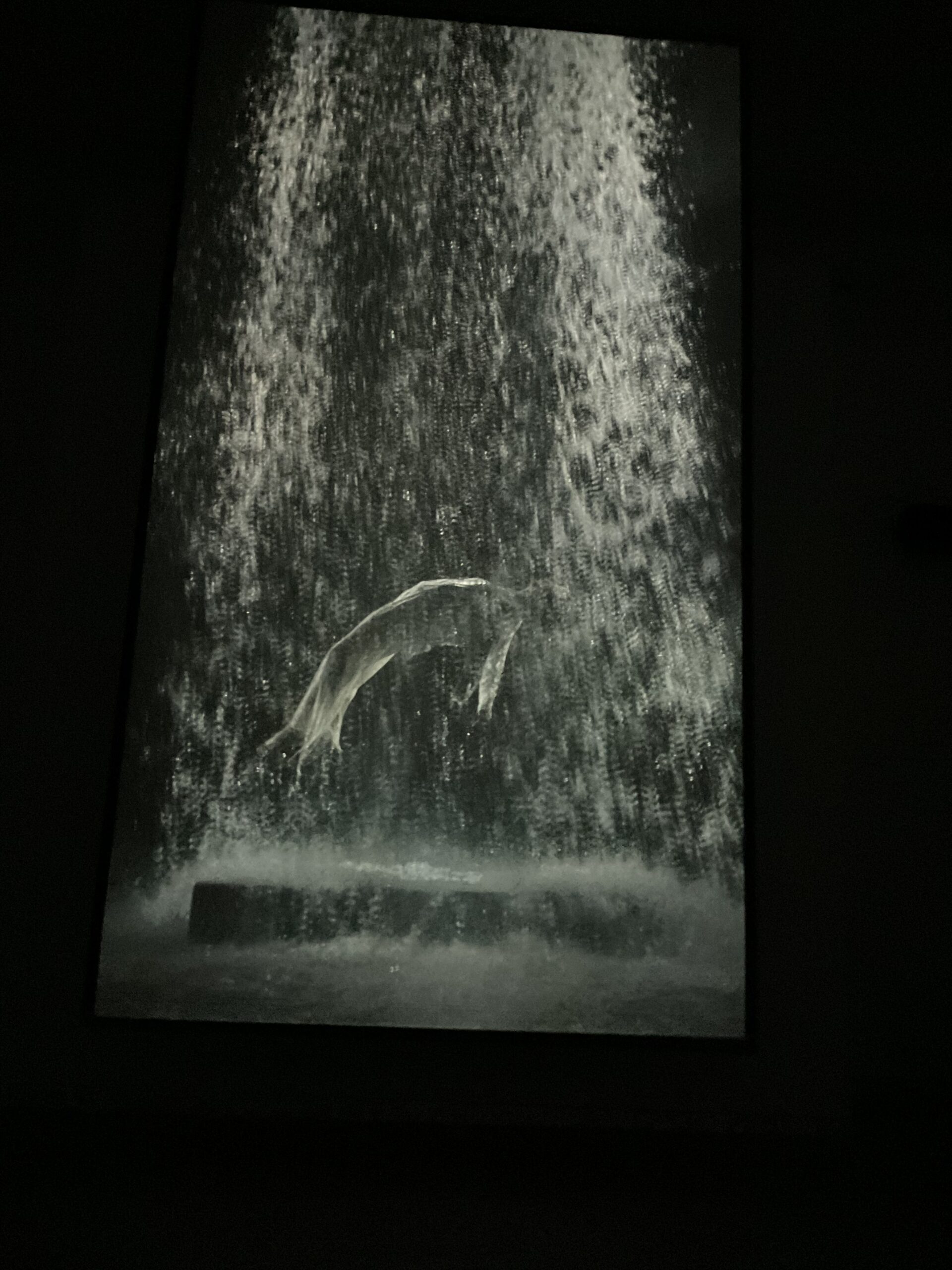

Dato che il tempo è un altro nome della fine, in Viola la meditatio mortis è costante e giunge al culmine in due opere: Fire Woman e Tristan’s Ascension, entrambe del 2005. Nella prima la morte di una donna diventa onde di acqua e di luce, nelle quali il fuoco si metamorfizza in un’opera astratta.

Nella seconda (qui accanto) si assiste a una vera e propria resurrezione spinta dalla potenza dell’acqua che porta in alto, purifica, trasforma. Perché la resurrezione è questa μεταβολή della materia che è stata in altra materia che sarà, rimanendo sempre la materia eterna del cosmo, anche dentro l’infima misura dei viventi. Il transito e lo scambio tra morte e vita sembra fondarsi in Viola anche nell’indeterminato, nell’ἄπειρον che diventa Lux.

Come si vede, si tratta di un artista anche mistico, esoterico; non c’ė nulla di realistico nell’arte di Viola ma astrazione e simbolismo, che sono altri due elementi ben presenti nella vicenda estetica europea.

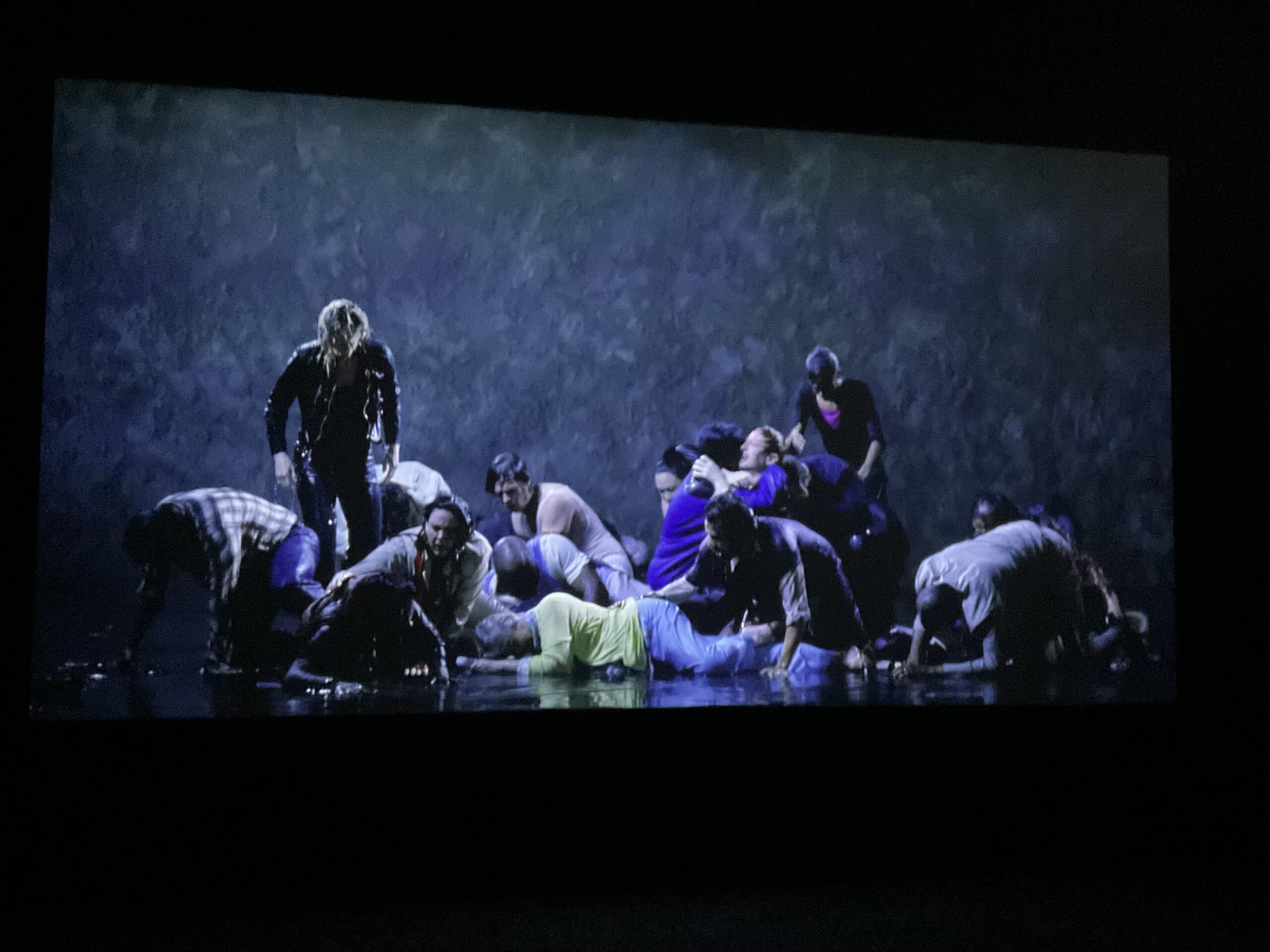

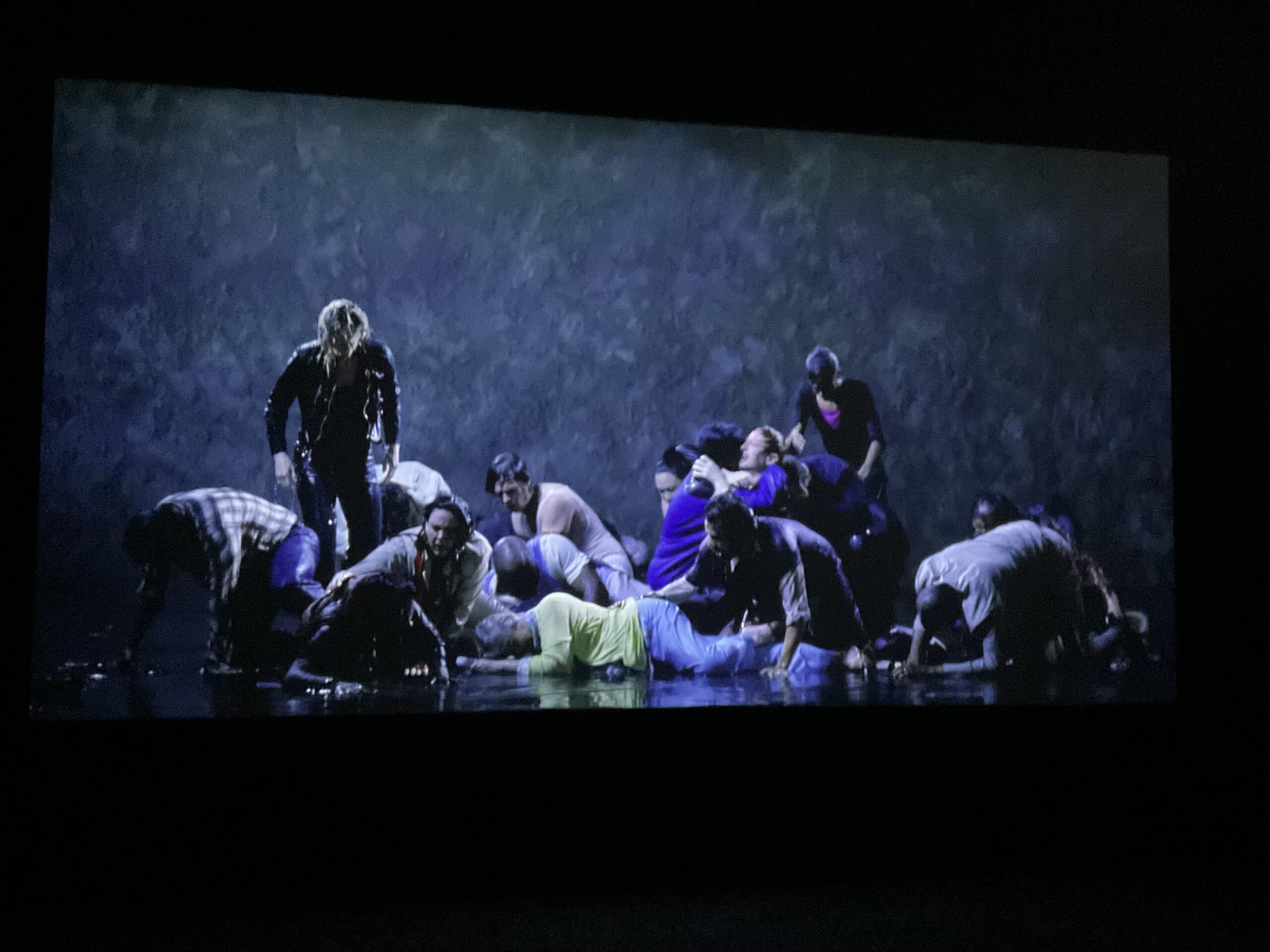

L’opera forse più emblematica tra quelle esposte a Milano è The Raft (2004; immagine di apertura e qui sotto): un gruppo di 19 persone di varia condizione ed etnia sono intente a se stesse e improvvisamente vengono travolte da potenti getti d’acqua che provengono da idranti ad alta pressione. Le riprese rallentate consentono di scorgere e comprendere la sorpresa, la paura, il tentativo di fuga, la caduta, l’abbraccio per resistere, il disorientamento e l’angoscia, sino a quando tutto si placa. È una trasparente metafora della condizione umana dentro la zattera della finitudine, sempre sottoposta alla insecuritas e al naufragio.

Infine, ancora un paradosso, il più ironico e anche il più significativo: l’arte di Bill Viola è del tutto refrattaria ai ritmi digitali. Essa richiede infatti lentezza, pazienza, meditazione. In cambio regala una delle esperienze più profonde e più belle dell’arte del XXI secolo.

[Questo testo è uscito anche sul numero 29 della rivista Vita pensata, alle pagine 180-183]