Teatro Greco- Siracusa

Ippolito portatore di corona

(Ἱππόλυτος στεφανοφόρος)

di Euripide

con: Riccardo Livermore (Ippolito), Alessandra Salamida (Fedra), Gaia Aprea (nutrice), Alessandro Albertin (Teseo), Ilaria Genatiempo (Afrodite), Giovanna Di Rauso (Artemide)

traduzione di Nicola Crocetti

con scene e costumi di Gary McCann

regia Paul Curran

Sino al 28 giugno 2024

Ippolito, e non Fedra, è il vero protagonista della tragedia. La comparsa della moglie di Teseo è intensa ma veloce nel comunicare lo strazio che la consuma per un amore non corrisposto, un amore doloroso per avere come destinatario il figlio del marito. Fedra ritorna poi su un letto, morta, e lì rimane coperta da un velo rosso, praticamente assente. Ippolito invece è una figura quasi costantemente presente, dalla festa iniziale nella quale canta la sua devozione per Artemide, sino alla fine sobria e composta durante la quale passa dalle braccia del padre a quelle di Ade. Nel mezzo si svolge l’intera vicenda tra passioni che possono diventare assai pericolose se non si vivono con misura; tra sentimenti a un tempo dolci e strazianti, tra azioni e pensieri che mostrano la disposizione naturaliter imperfetta dell’umano che vive sotto lo sguardo nascosto ma presente degli dèi che sono molteplici ma desiderano tutti rispetto, attenzione, misura. È proprio perché sono mancati questi elementi che Afrodite decide di punire Ippolito e di farlo con l’aiuto (inconsapevole) di Fedra.

I Greci accettano che la nostra natura sia intrisa di limite, tempo, balbettio, tramonto. Assai più grande è infatti la forza degli dèi rispetto alla fragilità di una condizione finita quale è la nostra. Se destino dell’umano è il dolore, questo è dovuto infatti alla volontà degli dèi, che sono anch’essi passione e materia che brama. Passione che spinge Afrodite a vendicarsi dell’offesa che le arreca il troppo fanaticamente casto Ippolito. La dea lo colpisce instillando in Fedra un innamoramento senza quartiere, una passione totale e profonda verso il figlio di suo marito. Ippolito infatti è caduto nella ὕβρις che gli fa rendere onore soltanto ad Artemide – dea vergine e come lui dedita alla caccia – sino a fargli disprezzare la dea nata dallo sperma e dal sangue di Οὐρανός, dal cosmo stellato. E Ippolito non poteva farlo, nessun umano può trascurare Afrodite. Di se stessa infatti la dea canta che «tutti quelli che vedono la luce entro i confini del Ponto Eusino e dei monti d’Atlante, io li tengo in onore se s’inchinano al mio potere, mentre abbatto quanti sono verso di me sprezzanti e alteri» (trad. di Filippo Maria Pontani). In questo atteggiamento Afrodite è gemella di Dioniso.

Da una tale potenza discende il piano inclinato dell’innamoramento di Fedra per il ragazzo. Un piano che la conduce alla catastrofe, al suicidio e alla vendetta. Fedra infatti lascia una lettera per Teseo nella quale accusa Ippolito di averla violentata. Teseo il saggio cade anch’egli nella dismisura e lancia contro il figlio una maledizione che di lì a poco avrà come effetto la morte atroce del giovane.

Artemide nulla può per salvare il proprio devoto, poiché, come esplicitamente dichiara, «vige fra gli dèi questa legge: nessuno vuole opporsi al volere di un altro dio, ciascuno si ritira», senza che però questo escluda la vendetta della dea, che colpirà Afrodite nel più profondo degli amori di lei, quello verso Adone. Accomunati sono quindi umani e divini nella passione. E «non c’è per l’uomo una vita che trista non sia, né tregua c’è dell’affanno», tanto che «la cosa migliore è, senza coscienza, morire».

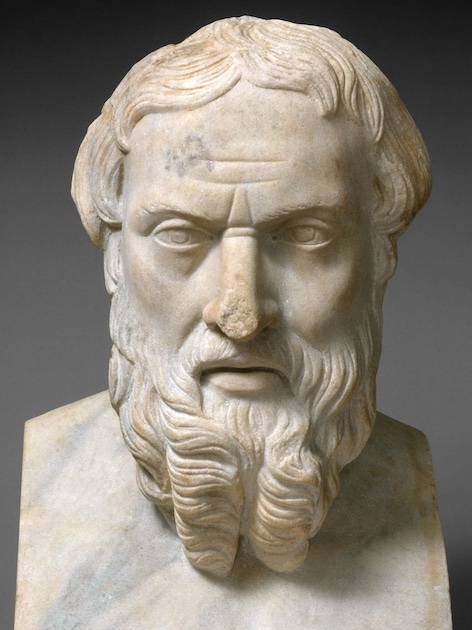

Accanto ad Afrodite, che nella rappresentazione si mostra intrisa di atteggiamenti assai più umani che divini, c’è Artemide che giunge soltanto alla fine ma in verità è presente sin dall’inizio nella grande testa/volto di donna che riempie la scena, la domina e la trasforma. Essa diventa così immagine di morte (assumendo la sembianza di un teschio) e di dolore (assumendo la sembianza umana di un volto ferito); ripropone il volto dell’acqua che travolge Ippolito e quello del fuoco che costituisce il principio e la fine, che brucia come una passione accesa, sfavillante, travolgente e incendia infine la casa di Teseo che Gary McCann (preferibile assai più come scenografo che come costumista) ha volutamente lasciato irrisolta nella forma di una semplice impalcatura, permettendo così di vedere gli eventi che si svolgono al suo interno e che alla fine rimane in grado di sorreggere soltanto il volto sereno della dea della caccia sotto il cui sguardo le luci si spengono.

Si tratta di un testo estremo e insieme di una vicenda esemplare del rapporto che gli Elleni intrattengono con i loro dèi. Per mettere in scena questa tragedia è necessario coraggio e insieme rigore. Paul Corran sceglie invece la facile strada di un Ippolito abbigliato con una giacca lustrina e sberluscente, del tutto inadeguata alla rigidità del personaggio, e fa iniziare lo spettacolo con un rito in onore di Artemide danzato da ballerini anch’essi lustrinati e fricchettoni. Si aggiunga che il discorso di Afrodite è recitato non con l’ironica distanza che sempre gli dèi nutrono ma al modo di una borghese ottocentesca piccata per essere trascurata da un ragazzo.

L’incipit dello spettacolo è quindi catastrofico ma nel suo svolgersi questa messa in scena si riscatta quasi involontariamente, perché Curran ha il buon senso di lasciare spazio soprattutto al testo e alla sua radicalità, senza troppi interventi di regia. Il momento di svolta è quando viene pronunciato il nome di Ippolito e il Coro comprende subito che una sciagura irrimediabile si sta addensando sulla casa di Teseo.

Ippolito pronuncia un celebre discorso contro le donne, definite una sciagura con la quale gli dèi hanno voluto punire i mortali (discorso che confligge in modo clamoroso con gli abiti che porta addosso in questa messa in scena). A tale dichiarazione così appassionata e fortemente antifemminista una parte del pubblico ha reagito con disagio, sconcerto e con risatine esorcizzanti. E questo conferma che nonostante la regia Ippolito è uno spettacolo ancora greco.

Per un caso fortunato ed emblematico, mentre la tragedia andava chiudendosi sul corpo straziato di Ippolito tra le braccia di Teseo, alcuni uccelli cantavano in modo meraviglioso tra gli alberi che circondano il teatro di Siracusa. Nonostante gli umani, il mondo è perfetto.