Brassaï . L’occhio di Parigi

Palazzo Reale – Milano

A cura di Philippe Ribeyrolles

Sino al 2 giugno 2024

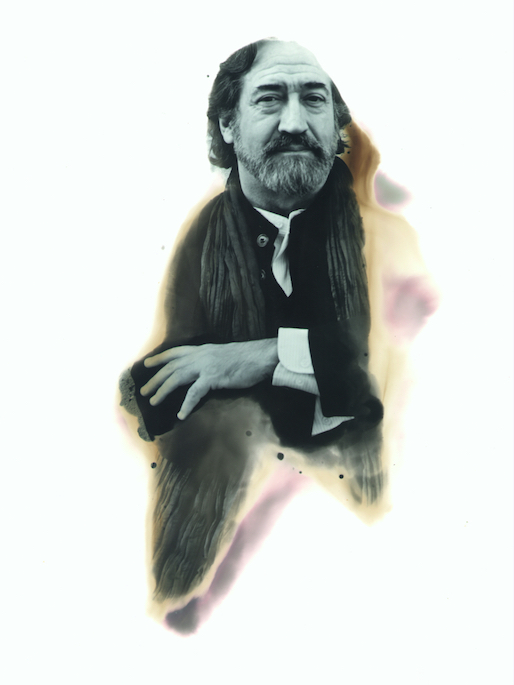

Brassaï, pseudonimo dell’ungherese Gyula Halász (1899-1984), è stato uno dei grandi fotografi che in Francia hanno documentato la pienezza della vita, dell’eros, degli spazi, di Paris città-mondo, e in tutto questo hanno percepito con lucidità, rassegnazione, forza, malinconia, che stavano fotografando e descrivendo «le ultime vestigia un mondo che stava scomparendo», come Brassaï sinceramente dirà.

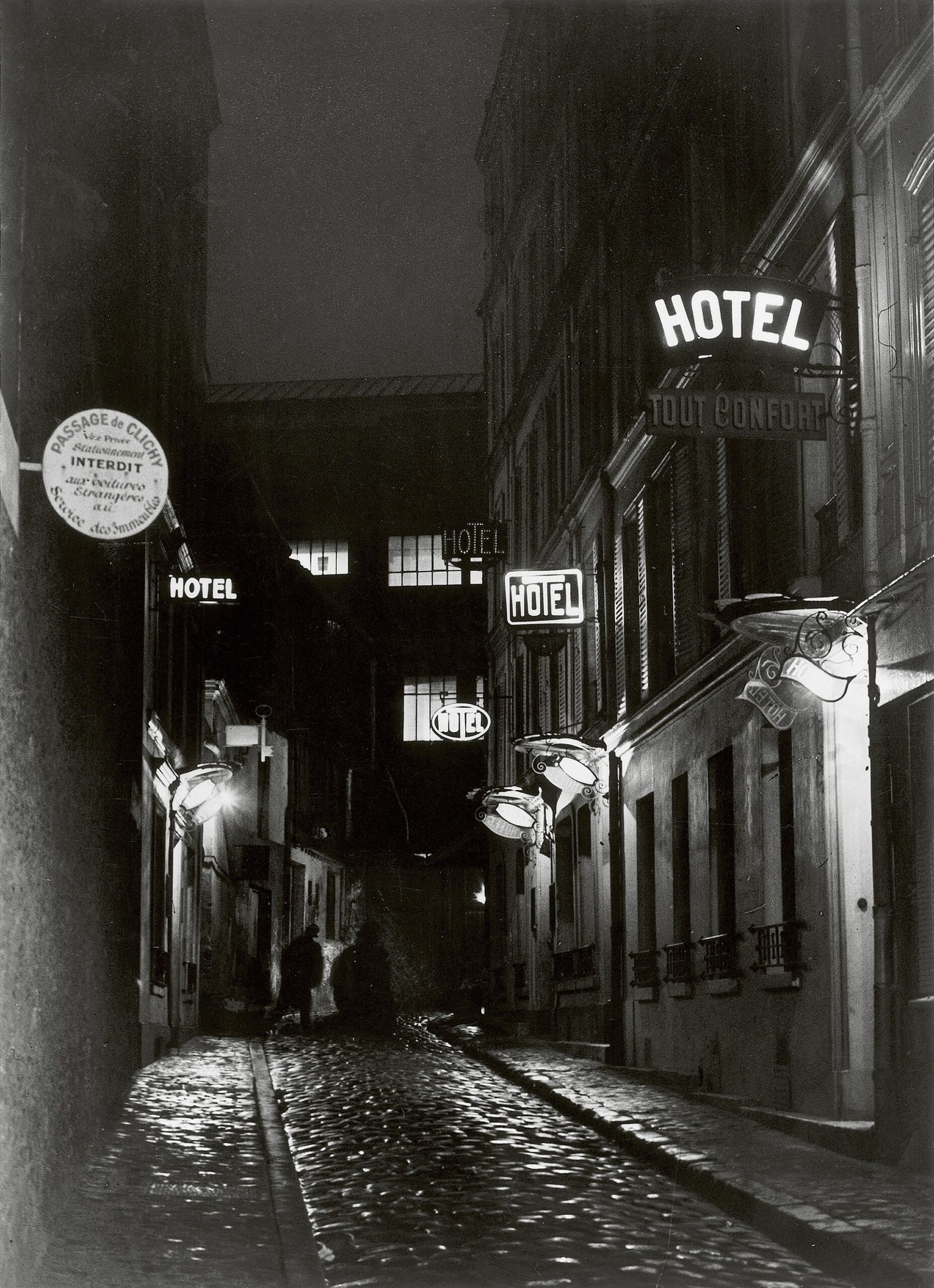

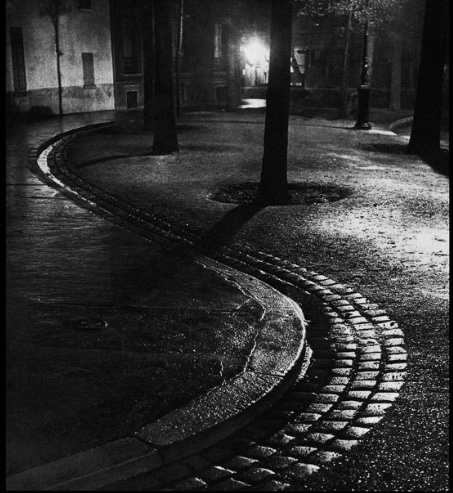

Il suo metodo per scoprire, alla lettera, il reale, per dargli significato e dunque trasformarlo restandogli fedele, è ciò che definiva «ubbidire alla dittatura dell’occhio». E l’occhio di Brassaï vede tutto, di tutto è curioso, tutto documenta, tutto cerca di ricordare, a tutto vuole offrire la pienezza della forma. L’acciottolato delle strade nelle notte riverbera di luce lo spazio. Un rigagnolo lungo la strada ha la sinuosità di un grande fiume.

Una patata e delle gocce d’acqua sulle foglie diventano sculture e volumi sferici in uno spazio astratto. Dei vetri frantumati scandiscono il ritmo musicale del pieno e del vuoto. Il banale è trasformato in paradosso.

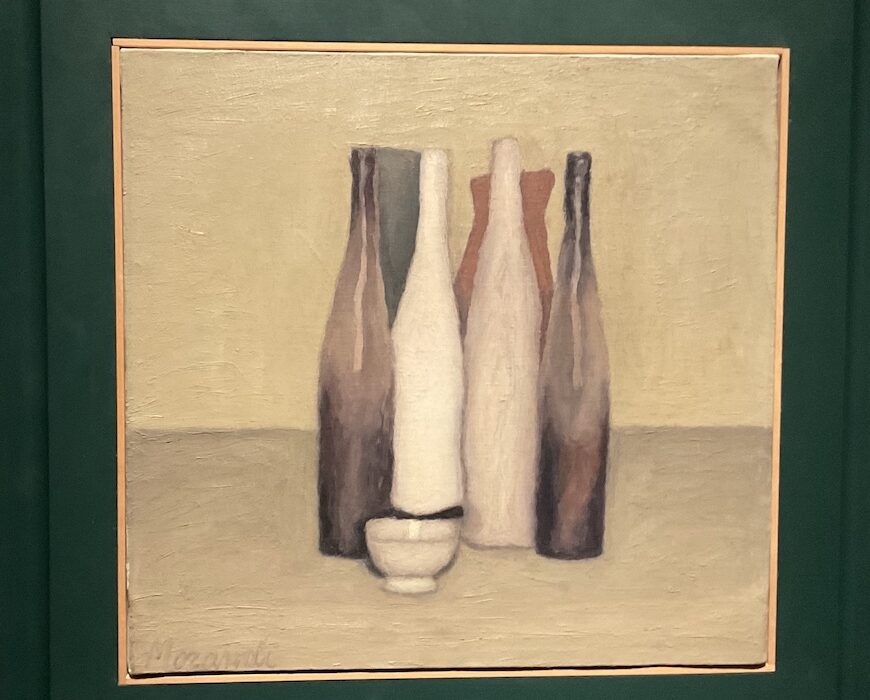

Una lunga galleria di ritratti di pittori e scrittori del Novecento (tra i quali Picasso, Braque, Léger, Giacometti, Cocteau, Beckett, Ionesco, Nin, Dalí, Breton…) si alterna a immagini che descrivono ambienti sociali e circostanze tra loro molto diversi: proletari, bande di piccoli delinquenti, prostitute, feste e personaggi dell’alta società e del mondo della moda. Una curiosità antropologica inesauribile anima infatti questo artista.

Due sezioni sono dedicate ai graffiti di Parigi e di altri luoghi – nei quali Brassaï scorgeva forme espressive di grande significato e valore – e alle sculture e ai disegni. Soprattutto le sculture sono di grande pulizia e suggestione formale. E poi i luoghi proustiani, il Bois de Boulogne, i ponti, le chiatte, la Senna, le balere, le trattorie, i bordelli, i bistrot, le ballerine, un bacio sulla ruota vorticosa di un luna park, bacio reso immobile dalla tecnica raffinata del fotografo. Il quale nella camera oscura operava sulle lastre creando ciò che chiamava «la seconda realtà», e invocando attraverso il proprio sguardo, mediante l’occhio e la sua ‘dittatura’, con l’ausilio di ogni possibile strumento tecnico, invocando il tempo. Brassaï scrive esplicitamente che la sua opera è un tentativo di andare «alla ricerca della poesia del tempo». Per restituirne la musica, il segreto, la potenza.

L’immagine di apertura si intitola Les Escaliers à Montmartre (1932) e (durante una conferenza tenuta a Boston nel 1977) di essa Brassaï disse che «prima di essere colpito dal soggetto, l’occhio dello spettatore deve essere catturato dalla sua forma, dalla struttura dell’immagine […] Solo le immagini rigorosamente costruite possono entrare nella memoria e diventare indimenticabili. La composizione di questa fotografia deve risultare istintiva e non studiata». Parole e immagine dove c’è per intero Brassaï, dove emerge la struttura dello spaziotempo come ombra e come luce.