Ludwig van Beethoven

Sinfonia n. 7

II movimento – Allegretto

Berliner Philharmoniker – Direttore: Herbert von Karajan

Ho già proposto l’ascolto di parte di questo movimento della Settima Sinfonia di Beethoven nella peculiare interpretazione del jazzista David Helbock. Invito adesso ad ascoltare l’intero movimento (durata 7.45) in una delle sue letture più famose e più potenti, quella dei Berliner Philarmoniker diretti da Herbert von Karajan.

È come se il dolore e la tenacia dell’esistere gorgogliassero da queste note, investendo la nostra anima e dicendoci che il grumo di materia e di tempo che siamo può tuttavia attingere un istante come quello che Faust voleva fermare.

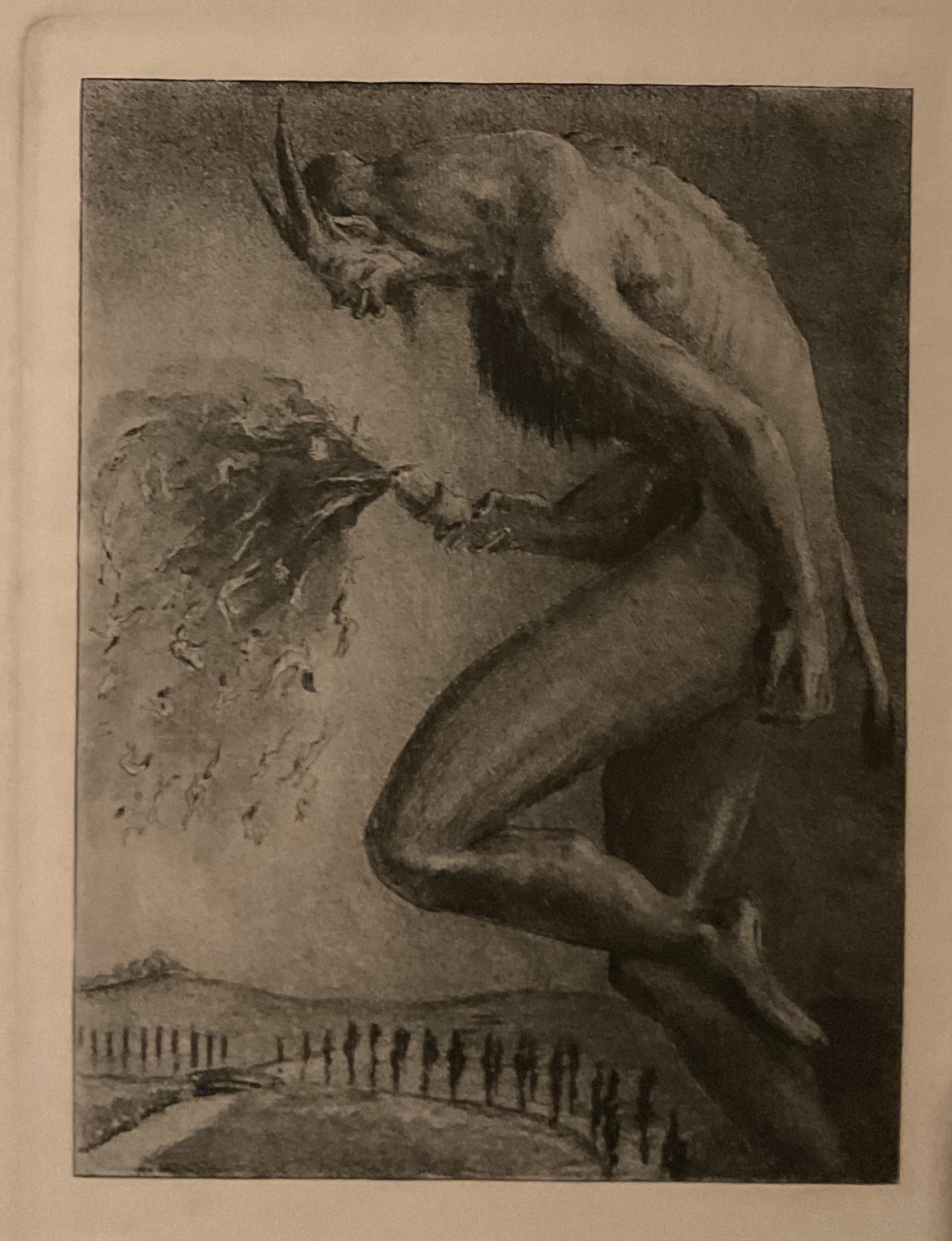

La vicenda del Faust di Goethe comincia con un desiderio di suicidio che nasce dal sentimento tutto moderno dell’angoscia; si sviluppa in una serie tragica e grottesca di viaggi, voli, seduzioni, guerre, fantasie; si conclude con una splendida morte e si prolunga in un Paradiso romantico dove al centro sta «das Ewigweibliche; l’eterno Elemento Femminile» (verso 12110) (Goethe, Faust, introduzione, traduzione con testo a fronte e note a cura di Franco Fortini, Meridiani Mondadori, 1990). Nel poema domina una dismisura tutta moderna, assai lontana dai Greci, tranne – non a caso – nell’atto terzo della seconda parte, negli episodi ambientati a Sparta, davanti alla bellezza indicibile di Elena.

Tutto in Goethe vorrebbe essere greco e l’intelletto del poeta certamente lo è. Egli, infatti, ripete con Sileno che «drum besser wärs, daβ nichts entstünde; meglio sarebbe che nulla nascesse» (Mefistofele v. 1341) e «O wär ich nie geboren!; Non fossi mai nato» (Faust al v. 4596). Alla percezione del male che è l’esistere anche Goethe pone come controcanto la bellezza della luce, il culto del Sole, un’ontologia panteistica che fa di ogni ente la parte provvisoria e finita del Tutto. Non solo: uno degli strumenti con i quali Mefistofele cerca di ingannare Faust consiste nell’indurlo a disprezzare «Vernunft und Wissenschaft / Des Menschen allerhöchste Kraft; ragione e scienza, / poteri supremi dell’uomo» (1851-52) a favore di poteri demoniaci, magici, irrazionali.

Il poeta è pienamente consapevole dei limiti che il tempo e la materia pongono a ciò che vive e quindi anche all’umano; egli conosce la finitudine che intesse di sé ogni desiderio, pensiero, gioia, attimo. Nereo può, infatti, dire degli umani che essi sono «Gebilde, strebsam, Götter zu erreichen, / Und doch verdammt, sich immer selbst zu gleichen!; creature tese a eguagliarsi agli dèi, ma / sempre dannate a essere se stesse» (8096-97) e Faust è costretto a un certo punto ad esclamare che «O daβ dem Menschen nichts Vollkommnes wird, / Empfind ich nun!; Ah che nulla di perfetto ha l’uomo in sorte, / ora lo sento» (3240-41).

Dove Aristotele privilegia, a partire dallo stupore, la teoria, la contemplazione saggia del mondo, Faust condivide il principio mefistofelico secondo il quale «grau, teurer Freund, ist alle Theorie, / Und grün des Lebens goldner Baum; è grigia, caro amico, qualunque teoria. / Verde è l’albero d’oro della vita» (2038-39). La tensione faustiana «zum höchsten Dasein», a una «più alta esistenza» (4686) trova in tal modo il suo significato nel culto tutto moderno per «die Tat», per l’azione.

Alla fine Faust sarà visitato, vinto, accompagnato verso la morte dalla forza che costringe gli umani lungo tutta la loro esistenza: die Sorge, la Cura, «ewig ängstlicher Geselle; eterna compagna angosciosa». La sua «grimmige Gewalt; parvenza mutevole» (11427-11429) produce nella mente un’insoddisfazione perenne, un inquieto abitare le tenebre dell’indecisione, della preoccupazione, del futuro sempre desiderato e – quando arriva – sempre rimosso. L’irrefrenabile agitazione che die Sorge produce è il vero ma inevitabile inferno degli esseri umani, è ciò che li fa oscillare tra la noia e il dolore, è l’inquietudine senza riposo del vivere. Ecco perché Faust muore e non può che morire nel momento in cui la Cura sembra cessare e pare invece compiersi ciò che lo stesso Faust aveva ritenuto impossibile: il dire all’attimo «Verweile doch! du bist so schön!; Fermati dunque, sei così bello!» (la previsione al verso 1700; il compimento al verso 11582). Nell’attimo di gioia in cui Faust morendo appaga la propria ansia infinita, Mefistofele mormora che «In jeder Art seid ihr verloren; Comunque vada, siete perduti…» (11548).

In ogni caso si è perduti poiché fin dall’inizio si è geworfen, gettati nel mare dell’essere da un dio che «in einem ewgen Glanze; se ne sta nell’eterno splendore» mentre «uns hat er in die Finsternis gebracht; noi, ci ha messi nelle tenebre» (1782-1783). Questo accento gnostico è forse ciò che concilia il poeta moderno con la filosofia antica.

Il secondo movimento della Settima Sinfonia credo che parli anche di tutto questo.

E poi il gelo che mantiene i corpi; il sangue che «la grande pioggia» lava; le cattedrali medioevali; Glenn Gould che suona in vestaglia; l’inesorabile legge della fame; Goethe; le tesi di Albert Speer sulle rovine; una teoria dell’ombra; la produzione di vini da dessert; citazioni dai precedenti film di von Trier; La barca di Dante di Delacroix (immagine qui a sinistra).

E poi il gelo che mantiene i corpi; il sangue che «la grande pioggia» lava; le cattedrali medioevali; Glenn Gould che suona in vestaglia; l’inesorabile legge della fame; Goethe; le tesi di Albert Speer sulle rovine; una teoria dell’ombra; la produzione di vini da dessert; citazioni dai precedenti film di von Trier; La barca di Dante di Delacroix (immagine qui a sinistra).