Piccolo Teatro Studio – Milano

Pupo di zucchero. La festa dei morti

liberamente ispirato a Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile

testo, regia e costumi Emma Dante

con Carmine Maringola (il Vecchio), Nancy Trabona (Rosa), Maria Sgro (Viola), Federica Greco (Primula), Sandro Maria Campagna (Pedro), Giuseppe Lino (Papà), Stephanie Taillandier (Mammina), Tiebeu Marc-Henry Brissy Ghadout (Pasqualino), Martina Caracappa (zia Rita), Valter Sarzi Sartori (zio Antonio)

sculture Cesare Inzerillo

produzione Sud Costa Occidentale

sino al 23 aprile 2023

Non riparo o giaciglio,

La prima casa costruita fu la tomba

Tumulo fossa monumento

Costruire fu memoria, ammonimento

(Eugenio Mazzarella, Cerimoniale, Crocetti editore 2023, p. 51)

Qualche anno fa avevo ricordato Gli avi, la festa. Gli avi che venivano a trovare me e le mie sorelle nella notte tra il primo e il due di novembre, i regali che lasciavano – rammento un trenino elettrico e un fucile -, la festa che questi doni creavano in casa, la gioia nei bambini, il sorriso compiaciuto dei genitori. E noi a non chiederci come facessero i morti a essere ancora vivi, a tornare tra noi come un parente lontano fa da un lungo viaggio. Perché la continuità tra i vivi e i morti è un dato antropologico che tutte le culture conosciute (almeno quelle che io conosco) hanno non soltanto affermato ma anche posto come uno dei fondamenti della propria identità.

Perché non siamo atomi irrelati nel vuoto della materia ma parte di una materia indistruttibile, come le leggi della termodinamica ci mostrano. Perché non siamo individui senza radici e vaganti in un mondo ridotto a mercato ma persone che germinano dalle comunità che ci hanno generati e accolti, che ci hanno trasmesso una lingua, un tratto somatico, un colore della pelle, un insieme di abitudini quotidiane e di cadenze collettive. Soltanto la superficiale barbarie di un capitalismo senza terra – o meglio, la cui patria sono i fantastilioni di Disney – può pensare seriamente che esistano soltanto corpimente nel qui e ora e non flussi di vite nei millenni geologici, biologici, storici.

Basta quindi uno dei racconti di Giambattista Basile (1566-1632) per far tornare in vita le sorelle, i genitori, gli zii che la profondità di un vecchio rammemora mentre ormai da solo in una casa vuota ricorda i suoi affetti. E queste nove persone lo accompagnano, lo aiutano, lo disorientano e lo indirizzano mentre tenta di plasmare un pupo di zucchero da offrire ai morti che ritornano, da condividere con loro. «Durante il rituale, in quella notte, era come se mangiando quei dolci ci si cibasse delle anime dei defunti» (Programma di sala, p. 4) in una continuità materica senza la quale rimane soltanto l’orrore.

Ed è infatti solo questo che va rimanendo in una civiltà che ha uno dei propri emblemi nella paura della morte diventata patologica, universale e insensata. Una paura che spinge alla servitù volontaria, all’imprudenza sanitaria, a un feroce conformismo sociale. I ritornanti del XXI secolo sono gli zombi della saga di George Romero, le vittime banalizzate della cronaca nera che infesta l’informazione, i rimossi dal tessuto quotidiano. La morte trasformata in orrore, in tabù, in banalità è davvero un segno di declino.

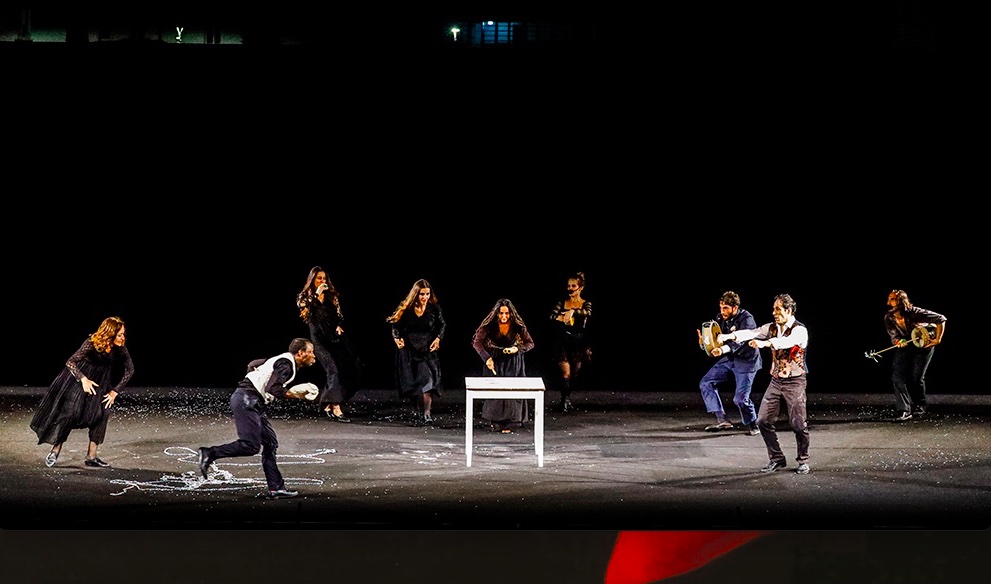

E invece «nello spettacolo, sono presenti dieci sculture create da Cesare Inzerillo che mostrano il corpo osceno della morte. In Pupo di zucchero la morte non è un tabù, non è scandalosa: ciò che il vecchio vede e ci mostra è una parte inscindibile della sua vita. La cosa non può che intenerirci. La stanza arredata dai ricordi diventa una sala da ballo, dove i morti, ritrovando le loro abitudini, festeggiano la vita» (Ivi, p. 7).

Una festa che Emma Dante declina nelle modalità verso le quali da tempo è avviata: non più soltanto teatro di parola ma una Gesamtkunstwerke, un’opera d’arte totale, nella quale a prevalere sono le musiche e i corpi che danzano o che in ogni caso scandiscono nel ritmo i loro gesti.

In Pupo di zucchero non c’è forse la tonalità straniante e ribelle di altre opere di Emma Dante ma c’è uno struggente affetto verso i legami che ci intessono.

[foto di apertura di Ivan Nocera]