«Dentro più dentro dove il mare è mare»

Giovedì 18 maggio 2023 alle 16.00 continueremo a dialogare sull’opera di Stefano D’Arrigo.

Nella sede del Centro Studi di Catania, l’Associazione Studenti di Filosofia Unict (ASFU) organizza infatti il secondo incontro del ciclo dedicato all’autore di Horcynus Orca.

A parlarne saremo io e il Prof. Fernando Gioviale, profondo conoscitore di D’Arrigo, al quale ha dedicato un libro pieno di dèi: Crepuscolo degli uomini. Attraverso D’Arrigo in un prologo e tre giornate.

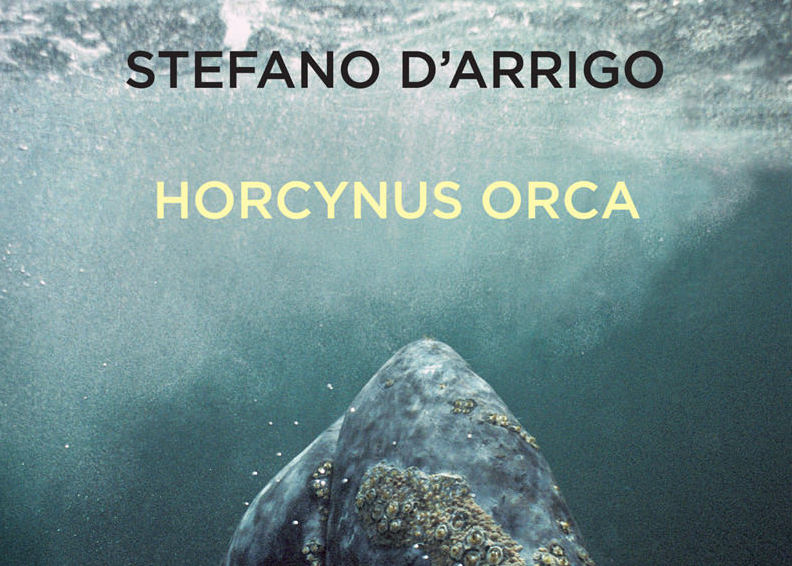

Horcynus Orca è anche la saggezza millenaria della vanità di ogni cosa, «il mare della Nonsenseria», «un mare lordo di fere nell’inutilità di tutto», un mare che c’era prima degli umani, che rimarrà quando degli umani si sarà persa ogni memoria, un mare che continuerà a diventare ciò che è, ciò che è sempre stato: sostanza e metafora della morte.

Il romanzo di D’Arrigo si chiude nel segno da cui era nato, che lo intesse e lo rende esteticamente sublime, proprio nel senso kantiano di qualcosa che attira e che spaventa, che sgomenta perché attrae, che coinvolge perché spaura. «La lancia saliva verso lo scill’e cariddi, fra i sospiri rotti e dolidoli degli sbarbatelli, come in un mare di lagrime fatto e disfatto a ogni colpo di remo, dentro più dentro dove il mare è mare».