La cospirazione del Cairo

(ولد من أل جنة, Walad Min Al Janna)

di Tarik Saleh

Svezia, 2022

Con: Tawfeek Barhom (Adam), Fares Fares (Ibrahim), Makram Khoury (il maestro cieco), Sherwan Haji (Soliman)

Trailer del film

Yahweh (Yaldabaoth) e Allah (اَلله) sono i due nomi fondamentali dei monoteismi mediterranei. Nomi dentro, attraverso e per conto dei quali si commettono da due millenni delle nefandezze estreme. E questo accade sia perché la logica dell’Uno che estirpa il Molteplice è di per sé portatrice di violenza sia perché questi nomi contribuiscono ad ammantare di ragioni assolute e di valori morali i consueti comportamenti degli umani. Consueti, vale a dire distruttivi. Yahweh e Allah aggiungono dunque l’elemento dell’ipocrisia al dispositivo di per sé violento dell’umano.

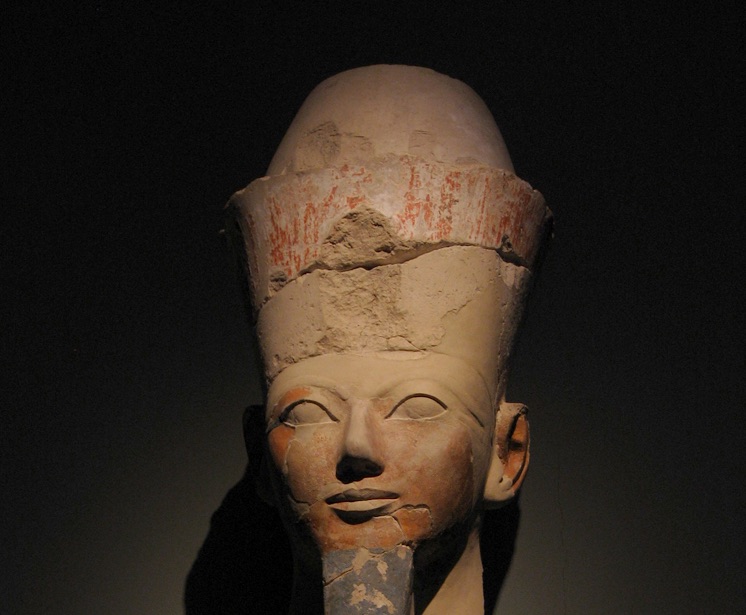

Il thriller teologico di Tarik Saleh narra infatti una storia improntata all’assassinio commesso anche nel nome della pace di Allah. Racconta di un giovane pescatore di un villaggio egiziano dotato di un’intelligenza non comune e che per questo viene accolto nell’Università Al-Azhar del Cairo, uno dei luoghi e delle istituzioni fondamentali della cultura islamica. Questo spazio è architettonicamente armonioso, pulito, pieno di libri e di shaykh (maestri) che insegnano il Corano ciascuno con una sensibilità diversa. Il Grande Imam che dirige Al-Azhar muore e il governo dell’Egitto intende imporre a tutti i costi il nome del successore poiché, afferma un generale, «il controllo di Al-Azhar è una questione di sicurezza nazionale». Ed è così che l’ingenuo, onesto, studioso Adam si trova gettato in un vortice di spionaggio, omicidi, minacce, torture, iniquità. Dentro il quale cerca di mantenersi nonostante tutto puro. E forse a questo allude il titolo originale: Venuto dal cielo.

Anche l’Islam è un effetto del principio teologico razziale che sta a fondamento dell’ebraismo e che si dirama nel Cristianesimo e appunto nel Corano, il principio enunciato nell’Esodo, vale a dire il dispositivo mosaico dell’esclusione, del primato di una forma religiosa su tutte le altre. Tale principio si è incarnato in una forma divina esclusiva, escludente e ‘gelosa’, che non ammette nessun’altra divinità accanto a sé. Se il mondo antico, se le civiltà politeistiche conobbero certamente violenza e guerre non lo fecero però mai in nome e per motivazioni di carattere religioso, che sono motivazioni assolute e dunque implacabili. Il carattere intrinsecamente plurale della divinità impedisce di considerare gli dèi altrui ‘falsi, bugiardi, demoniaci’, spingendo invece a una reciproca assimilazione, la quale produce delle identità del tutto rispettose della differenza, poiché sono identità che senza la differenza non potrebbero né esistere (ontologia) né essere pensate (epistemologia).

Bibbia e Corano costituiscono invece la radice della desacralizzazione del mondo e della sua distruzione per opera di una parte che si è proclamata signora e padrona del mondo, portavoce dell’unico Dio. Ebraismo, Cristianesimo e Islam sono intrinsecamente aggressivi – la loro storia lo dimostra ampiamente – proprio perché il loro comune nucleo è la riconduzione e riduzione del Molteplice all’Uno.

La cospirazione del Cairo intende essere e rimanere un thriller politico ma la teologia non ne costituisce soltanto uno sfondo, anzi ne è il vero motore, per quanto appaia chiaro che i capi ed esecutori politico-militari siano piuttosto scettici in tema di religione. Tutti però si salutano sempre nel nome di «Allah il misericordioso». Una delle ultime battute del film, pronunciata dalla suprema autorità militare, è questa: «Il potere è un’arma a doppio taglio. Può ferire chi la utilizza». Anche il potere della parola divina.

Sul mare si apre e sul mare si chiude questa storia di menzogna e di assassinio. Il mare, che esisteva prima di tutto questo e che ci sarà ancora quando le «verità assolute» degli umani saranno diventate polvere del tempo.

P.S.

In un film permeato di cultura islamica le donne naturalmente non compaiono (esclusa una scena di pochi minuti), né possono frequentare l’Università Al-Azhar o avere una qualche parte nelle decisioni politiche. Nessuna, ovviamente, in quelle teologiche. Si ripropone dunque in maniera lampante la schizofrenia di non pochi dei politicamente corretti, i quali lottano per l’accoglienza del mondo islamico in Europa e pensano contemporaneamente di poter condurre una lotta senza quartiere al patriarcato maschile; due ingiunzioni evidentemente tra di loro incompatibili. Cfr. Wokismo e Decostruzione.