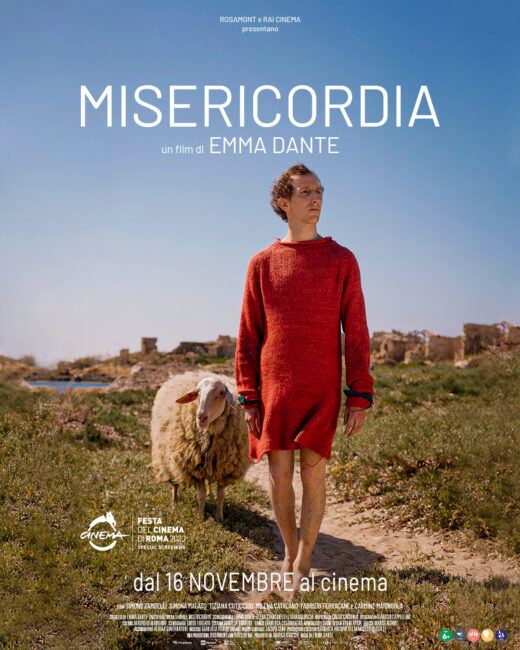

Misericordia

di Emma Dante

Italia, 2023

Con: Simone Zambelli (Arturo), Simona Malato (Betta), Tiziana Cuticchio (Nuccia), Milena Catalano (Anna), Fabrizio Ferracane (Polifemo), Carmine Maringola (Enzo)

Trailer del film

Lo splendore della terra e del mare, della costa e del cielo tra Palermo e Trapani. Una antica torre d’avvistamento intorno alla quale vive una miserabile comunità di prostitute, di ruffiani, di commercianti in ferrivecchi, di bambini, di pastori e di pecore. Il contrasto tra la grandezza del paesaggio e la sporcizia delle catapecchie, delle quali Nuccia – una delle prostitute – dice «E la chiami casa, questa? Questo tugurio pieno di merda?» – è un contrasto che contribuisce a produrre lo straniamento e lo stridore che intessono il racconto. È un mondo altro ma è davvero un altro mondo? I nuclei del racconto, il basso continuo delle vite, l’evidenza del concreto, sono infatti elementi quali la prevaricazione, la violenza, il dominio, il gioco, la sporcizia, le passioni. E soprattutto i corpi e la follia. Il corpo folle di Arturo, un giovane che non parla, un handicappato cognitivo figlio di una prostituta uccisa a botte dal suo uomo, trovato neonato da una pecora nelle rocce vicino al mare, accudito allevato e cresciuto da due mature prostitute alle quali si aggiunge una nuova arrivata, una giovane ennesima vittima di Polifemo, il violento e volgare magnaccia con un occhio solo del quale Arturo ha terrore.

La dimensione materna matriarcale mistica di tutta l’opera teatrale e cinematografica di Emma Dante emerge qui con forza. Il morbo sacro, l’epilessia, di cui soffre Arturo, è davvero ἐπιλαμβάνομαι, qualcosa che invade e conduce ai confini della morte. Corpi e follia costituiscono elementi centrali della poetica di questa autrice come emerge in Pupo di zucchero. La festa dei morti, ne Le sorelle Macaluso, nell’Eracle messo in scena a Siracusa, in Via Castellana Bandiera.

I corpi, soprattutto i corpi. I corpi strabordanti aggraziati pestati delle prostitute, il corpo nudo di Arturo, fremente di un dinamismo simile a quello dei quattordici corpi interamente svestiti che in Bestie di scena esprimevano senza mai parlare la loro densità, età, magrezza, pinguedine, bellezza, deformità.

Come ho letto in una bella recensione trovata in Rete: «Questi corpi pesanti e appesantiti ritrovano la loro lievità soltanto in acqua – un altro elemento simbolico del ventre materno – cui si contrappone il fragore e la pesantezza della pietra dove Arturo viene trovato, segnato già da un destino ingombrante; la pietra che precipita giù e tende verso il suo luogo naturale. La pietra che si schianta in mare, si fa polvere per ritornare leggera. Anche i corpi in mare ritrovano la loro lievità riuscendo a danzare con lo stesso garbo della ballerina del carillon che tranquillizza Arturo, con la sospensione che avvolge il niente dell’anteriorità».

Corpi fatti di nostalgia, di innocenza, dell’animalità che rimaniamo sempre ma che abbiamo stoltamente imparato a negare, corpi fatti di infanzia e di abbandono. L’infanzia e l’abbandono che pulsano nel romanzo di Elsa Morante L’isola di Arturo, del quale il nome stellare del protagonista è evidente richiamo. Romanzo paterno quello di Morante, che in Misericordia si capovolge nella pura maternità che intramava la versione teatrale dell’opera a Milano. Versione più riuscita rispetto al film, perché inevitabilmente più sobria, essenziale, distillata, sempre con Simone Zambelli inquietante e straordinario protagonista di un racconto che è teatro danza e musica perché è uno sguardo sull’abisso della condizione umana. Il degrado è una metafora, la miseria è un segno, gli oggetti sono movimento.

Misericordia è puro langage, oltre ogni specifica langue e nella declinazione peculiare della parole che ciascuno riesce a dire muovendo nello spazio il corpo in cui consiste, totale espressività che si conclude con la parola dalla quale per gli umani tutto scaturisce e che invocano quando muoiono: «Mamma».

Le tre puttane sono parche, moire, divinità che danno la vita e che precipitano ciascuno nella solitudine irrimediabile che è l’esserci. Pura epica mediterranea.

Ancora dalla recensione di prima: «Il legame con la donna che lo ha generato intesse il film, il cordone che assume forma di lana o di pasta unisce il figlio alla madre: il primo nome che si riesce a sillabare, l’ultimo che si invoca. Arturo parte. Nella valigia i ricordi. Addosso dei vestiti. Davanti a sé la promessa del futuro. Alle spalle la nostalgia della terra e del niente. Solo un parola dinnanzi a così tanta miseria: Misericordia».

[Ho visto il film all’Ariston di Catania, cinema che frequento da decenni e che è diventato infrequentabile. La direzione ha infatti deciso di trasformare anche il cinema in televisione. Non era facile ma vi è riuscita interrompendo il film a metà per proiettare due trailer di altri film e soprattutto dei patetici spot di pubblicità locale. Difficilmente andrò di nuovo in un cinema che ha così scarso rispetto dei suoi spettatori, ai quali non regala certo il biglietto d’ingresso ma a cui impone della pubblicità anche esteticamente squallida]