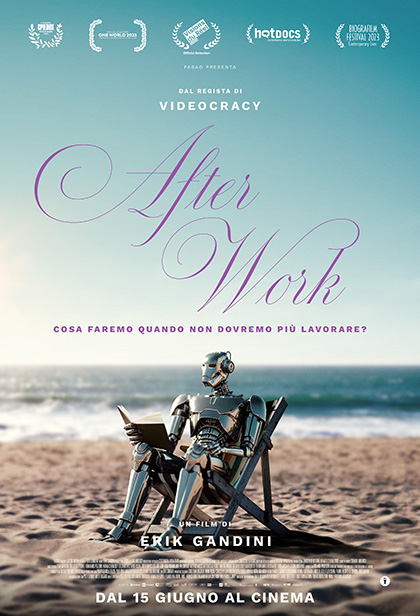

After Work

di Erik Gandini

Svezia, 2023

Trailer del film

Quasi clandestini sono in Italia i film di Erik Gandini. Pochi hanno visto Videocracy. Basta apparire (2009), dedicato all’immonda finzione berlusconiana, al suo fondamento antropologico, ai suoi effetti devastanti. La RAI rifiutò di mandarlo in onda con tre motivazioni censorie.

Anche After Work si colloca nel nucleo attivo della contemporaneità, con una indagine sulla realtà del lavoro ma soprattutto sulla sua idea, sulla concezione che le persone se ne fanno, su come lo vivono. Il cuore dell’indagine sono naturalmente gli Stati Uniti d’America, la loro origine dal Calvinismo (i puritani, i Padri Pellegrini) il quale ha inventato un’«etica del lavoro» che produce ritmi tali da indurre un corriere di Amazon a consegnare ogni giorno 300 pacchi, a mangiare mentre guida e a urinare in una bottiglia «per non perdere tempo». Etica che si è ampliata ai luoghi dell’impero americano, primo dei quali la Corea del Sud, il cui governo ha persino lanciato delle campagne volte a convincere i cittadini a lavorare di meno – tale è diventata l’ossessione produttivistica – e nelle cui aziende i computer si disattivano alle 18.00 per impedire agli impiegati di rimanere ancora a lavorare.

A questo mondo di ‘macchine umane per produrre’ si contrappone quello di società nelle quali molta parte delle persone nel pieno della loro energia (i «giovani») appartiene alla categoria che i sociologi definiscono NEET: Not [engaged] in Education, Employment or Training, vale a dire che non fanno nulla, proprio nulla, in gran parte per scelta volontaria. Nel 2021 in Italia NEET sarebbero state il 26% delle persone tra i 15 e i 29 anni. Persone che possono (soprav)vivere soltanto perché finanziate dalla famiglia.

Struttura peculiare è quella di un Paese come il Kuwait, la cui (enorme) ricchezza rispetto al numero dei cittadini induce il governo a dare loro impieghi del tutto fittizi; questi ‘lavoratori’ si recano negli uffici tutti i giorni ma non hanno alcun incarico, giocano con i cellulari, guardano film, nei casi migliori leggono.

Dell’ambito del non lavoro fa parte poi una piccolissima cerchia di persone molto ricche, che vivono di grandi rendite – una delle intervistate è presentata con la formula «ereditiera» – e che cercano di inventarsi ogni giorno qualcosa da fare: interessi, hobby, pratiche.

E infine il futuro che è già presente: grandi fabbriche dove non c’è più un operaio e a lavorare non sono gli umani ma dei robot guidati da algoritmi assai perfezionati: hardware e software che vanno sempre più celermente sostituendo lavoratori umani, persone vive.

Il film di Gandini descrive con efficacia queste realtà. I brevi interventi di un filosofo anarchico come Chomsky, di un imprenditore visionario come Musk, dell’ex ministro greco delle finanze Varoufakīs, di un transumanista come Harari, sembrano piuttosto esornative, non aggiungono molto alla sostanza del documento.

Quale sostanza? Come si può analizzare ciò che questo film descrive?

Il punto di partenza è, come sempre, la nostra natura animale. Come tutti gli altri mammiferi, Homo sapiens ha bisogno di mangiare, di coprirsi, di avere un rifugio. Per questo tutti gli animali ‘lavorano’, vale a dire cercano il cibo e il benessere quotidiano. Dopo aver raggiunto l’obiettivo, gli altri animali non fanno più niente, in attesa di avere di nuovo fame. Ma non solo gli altri animali. Gli studi di Marshall Sahlins e di Pierre Clastres sulle «società selvagge» mostrano come il modo di produzione domestico (Mpd) «assicuri in realtà una completa soddisfazione dei bisogni materiali della società, a fronte di un tempo limitato dedicato alle attività di produzione e della bassa intensità con cui sono espletate. […] Le società primitive, sia di cacciatori nomadi sia di agricoltori stanziali, sono in realtà, considerando il poco tempo destinato alla produzione, vere e proprie società del tempo libero” e “società dell’abbondanza”» (Clastres, L’anarchia selvaggia. Le società senza stato, senza fede, senza legge, senza re, Elèuthera 2013, pp. 46 e 97).

Lo sguardo va dunque radicalmente mutato: le società ‘primitive’ sia nel tempo sia nello spazio sono di fatto più ricche di quelle successive. Ricche anche di tempo da dedicare ad attività non direttamente legate alla produzione. Nelle società protestanti-capitalistiche (da questo punto di vista i due aggettivi indicano lo stesso fenomeno), vale a dire in tutto l’Occidente contemporaneo – comprese molte società asiatiche – ‘non lavorare’ instilla un profondo senso di colpa o una evidente riprovazione sociale.

Nel mondo non cristiano, e segnatamente tra i Greci e i Romani, una delle caratteristiche dell’uomo libero è invece esattamente il non lavorare, il non averne bisogno. E potersi così dedicare ad altre attività, tra le quali rientrano anche e specialmente l’attività politica e quella creativa, la vita intellettuale, ciò che noi definiamo oggi «cultura». Diversamente dalle società selvagge, nel mondo antico tutto questo era possibile perché altri producevano. E sta qui il fondamento della proposta platonica della Repubblica che distingue i produttori, i soldati e i governanti/filosofi. Essere liberi dalle esigenze immediatamente produttive è condizione necessaria per ritenersi ed essere liberi. Il resto è schiavitù.

Alla fine di After Work viene chiesto ad alcuni dei lavoratori di rispondere a un’ultima domanda: che cosa farebbero se si offrisse loro uno stipendio senza che debbano fare più nulla? È un interrogativo ovviamente legato alla automazione che si estende ed estenderà sempre più, rendendo inutile la presenza umana rispetto a macchine ed algoritmi capaci di lavorare senza posa 24 su 24, sempre. Gli sguardi e le non-risposte degli intervistati dicono che da molti secoli ormai la più parte delle società umane sono composte da persone che fuori dal lavoro «produttivo di qualcosa» non sanno concepirsi; persone per le quali vivere è immergersi nell’etica del lavoro; persone che – nella prospettiva delle società mediterranee sino alla caduta dell’Impero Romano – sono semplicemente degli «schiavi».

Una schiavitù che conferma l’ipotesi di Pascal per la quale gli umani hanno bisogno di impiegare il loro tempo in qualche attività, anche perché questo li aiuta a non pensare alla loro miserabile condizione.

La grandezza di una vita dedicata allo studio, ai libri, al sapere consiste invece nell’impiegare il tempo avendo sempre davanti la condizione assai triste dell’umano e tuttavia essendo capaci di gioia, la gioia della conoscenza.