Peter Coveney – Roger Highfield

LA FRECCIA DEL TEMPO

Viaggio attraverso uno dei grandi misteri della scienza

(The Arrow of Time. A Voyage trough science to solve Time’s greatest Mystery [1990])

Trad. di Aldo Serafini

Prefazione d Ilya Prigogine

Rizzoli, 1991

Pagine 458

Tra i non pochi paradossi che attraversano la fisica contemporanea, il più profondo ed enigmatico è probabilmente quello della irreversibilità. Esso consiste nel fatto che a livello microscopico-atomico i processi sembrano reversibili mentre a livello macroscopico-fenomenico l’irreversibilità di tutti i processi ed eventi è assolutamente evidente.

La più parte dei fisici cerca di risolvere questo fondamentale paradosso ignorandone o sottovalutandone uno dei corni, mediante strategie riduzionistiche che pongono una gerarchia metafisica tra microcosmo e macrocosmo a favore del primo. Il mondo degli atomi e delle molecole sarebbe dunque la realtà e il mondo degli enti, degli eventi e dei processi sarebbe una mera illusione soggettivistica. Salta subito agli occhi che si tratta di un dispositivo platonico, che distingue due livelli di realtà contrapponendoli in modo irriducibile e optando per il meno visibile, il più astratto, il più lontano dall’esperienza.

Gli antichi platonici e i fisici contemporanei utilizzano a questo scopo il medesimo strumento concettuale: il formalismo matematico. Tra i tanti linguaggi possibili nella descrizione dei fenomeni, essi ne assolutizzano uno soltanto, quello dei numeri. Ciò che non è riconducibile a tale linguaggio non ha valore. E tuttavia «se facciamo ricorso a dei modelli ultrasemplificati che cedono alle forti seduzioni della matematica, rischiamo di trascurare tutta la ricchezza del mondo reale; in particolare, se spogliamo le cose di certi loro aspetti esteriori, che si suppongono opachi, per mettere in luce i lineamenti “fondamentali” sottostanti, ci esponiamo al pericolo di smarrire l’essenza stessa del tempo» (pp. 315-316).

A mostrare l’errore di quanti negano il tempo è una delle leggi fondamentali della fisica contemporanea: il Secondo Principio della termodinamica. Esso descrive il comportamento degli aggregati di molecole e mostra quanto sia fallace ogni tentativo di spiegare il mondo a partire dalle sue componenti microscopiche:

Anziché affermare che la freccia del tempo è un’illusione, dovremmo chiederci se non siano proprio le leggi ‘fondamentali’, simmetriche rispetto al tempo, a costituire delle approssimazioni o delle illusioni. In fin dei conti, sembra che esse siano applicabili soltanto a sistemi estremamente semplici (349).

L’eleganza di alcune formule matematiche è spesso un fatto estetico e non epistemologico; la semplicità delle strutture microscopiche non garantisce nulla sulla reale dinamica dei più vasti aggregati che le comprendono. Una prospettiva volta all’invisibile e che a partire da quest’ultimo definisce illusorio il divenire e il morire costituisce un pericolo assai grave per la scienza stessa, poiché la allontana dall’esperienza concreta, quotidiana, fenomenica del mondo. La realtà è incomparabilmente più complessa rispetto a qualsiasi formalismo matematico. L’irreversibilità è la più importante e pervasiva struttura della materiamondo e questo fa sì che noi umani e ogni altro ente

viviamo in un mondo nel quale il futuro promette infinite possibilità e il passato sta irrimediabilmente alle nostre spalle. La freccia del tempo ha un’importanza essenziale per mantenere l’integrità della scienza. È il concetto creativo che ci permette di capire la vita. Solo riconoscendo tutto questo possiamo cominciare a riavvicinare intellettualmente la nostra umana esperienza e le nostre conoscenze scientifiche (350).

Se dunque la meccanica classica, la relatività e la meccanica quantistica descrivono il mondo attraverso equazioni indifferenti al segno temporale -le quali non distinguono tra la direzione verso il passato e quella verso il futuro- il Secondo Principio dimostra che in qualsiasi processo una parte dell’energia si disperde per sempre e non può più essere recuperata. Questa perdita sta alla base della freccia temporale che intride tutti i fenomeni ed essa può essere misurata con precisione mediante una grandezza definita entropia, la quale stabilisce la capacità di cambiamento di un sistema macroscopico isolato. Il Secondo Principio afferma che tale grandezza aumenta sempre e che quindi «lo stato futuro di un qualsiasi sistema isolato ha un’entropia superiore a quella del suo stato presente o del suo stato passato» (379).

Finché un sistema è in una condizione di non equilibrio dinamico l’entropia cresce. Quando essa non può più aumentare, il sistema ha raggiunto il suo stato di equilibrio termodinamico e di immutabilità, vale a dire di massimo disordine. Esso non può più mutare. Tale condizione coincide con la fine di ogni mutamento e dunque, per gli enti che sono vivi, con la morte, «quando il cadavere in decomposizione alla fine diventa polvere. La vita consiste in una molteplicità di processi (dalla divisione cellulare al battito cardiaco, dalla digestione al pensiero), ognuno dei quali può svilupparsi perché è lontano da uno stato di equilibrio» (184).

Auto-organizzazione, caos e divenire sono le condizioni stesse del mondo, dato che esso non costituisce una struttura piatta e sempre uguale a se stessa ma coincide con il divenire e il mutare di tutti gli enti dentro i processi che li comprendono e che gli enti contribuiscono a formare. In fisica il caos non significa confusione ma un diverso modo di dare ordine al divenire mediante l’imprevedibilità e la casualità, e dunque mediante una maggiore ricchezza di eventi.

L’intrecciarsi di ripetizione e imprevedibilità, di reversibilità e irreversibilità, di identità e differenza produce strutture temporali che sono insieme lineari e cicliche; dimensioni entrambe fondamentali nella struttura del tempo. Il Secondo Principio non implica nessuna ‘morte termica’ ma consente quella vera e propria ‘evoluzione creatrice’ della quale ha parlato anche Bergson. Il ‘perfetto stato di equilibrio termodinamico’ è bilanciato infatti dagli effetti gravitazionali, i quali implicano -dopo un tempo molto lungo- l’innescarsi di nuovi processi di non-equilibrio, i quali allontanano il sistema da ogni uniformità/identità per distendersi invece nella molteplicità/differenza.

Perché tutto questo ha a che fare con la termodinamica, vale a dire con la scienza che studia i rapporti tra calore e lavoro? Perché a causa dei processi dissipativi «quando il calore si riconverte in lavoro, esiste sempre uno spreco di energia. Una parte di esso si disperde» e questo «implica che tutte le trasformazioni dell’energia sono irreversibili» (174) e che dunque i processi naturali sono temporali. La crescita dell’entropia coincide con la stessa struttura temporale che intesse la materia, con il suo movimento in avanti, con la netta ed evidente differenza tra il passato e il futuro degli oggetti, dei fatti, della coscienza intrisa di ricordi di quanto è già accaduto e di attesa di quanto deve ancora accadere.

Il Secondo Principio afferma dunque la piena realtà dell’esistenza di tutte le cose, che coincide con la loro struttura temporale, poiché senza l’irreversibilità gli enti non potrebbero neppure esserci ed essere concepiti; il Secondo Principio garantisce anche la plausibilità di uno dei fondamenti dell’intera fisica, compresa quella relativistica, vale a dire il principio di causalità. «Solo in un mondo irreversibile», infatti, «le cause sono diverse dagli effetti, in modo da rendere possibile una narrazione logica degli avvenimenti» (346).

Al di là della matematizzazione relativistica e della meccanica quantistica, la quale nega la realtà oggettiva di tutto ciò che non può essere misurato -rischiando così di cadere in una forma di solipsismo matematizzante-, la realtà esiste come tessuto spaziotemporale del quale i singoli enti sono forma ed espressione. «L’esistenza obbiettiva della freccia del tempo non può essere negata. Se quest’idea esige una revisione di alcune nozioni scientifiche tradizionali, ben venga questa revisione» (307). In effetti, prendere sul serio una tesi che nega l’esistenza del tempo sarebbe come prendere sul serio una tesi che nega che io esisto.

Il contributo più importante del Secondo Principio alla comprensione del mondo e della materia è il superamento di uno dei dualismi che impediscono di cogliere la radice unitaria della realtà, il dualismo tra reversibilità e irreversibilità. La prima appartiene alla dinamica, la seconda alla termodinamica ma esse

sono due facce della stessa medaglia. […] La struttura generale del mondo è assai più ricca di quanto il nostro linguaggio sappia esprimere e il nostro cervello sia in grado di comprendere. […] Il paradiso è retto da equazioni dinamiche reversibili e ‘atemporali’: il loro carattere semplice ne garantisce l’eterna stabilità. L’inferno è più vicino al mondo reale, nel quale regnano le fluttuazioni, l’incertezza e il caos. È un mondo instabile, che degrada verso l’equilibrio e la morte (332-333).

Un equilibrio e un morire che si aprono sempre a nuove rinascite, poiché la materia è eterna; la materia è incomparabilmente più complessa di quanto le nostre ipotesi, equazioni, principi possano intendere; la materia è senza un inizio e una fine; la materia è l’Intero.

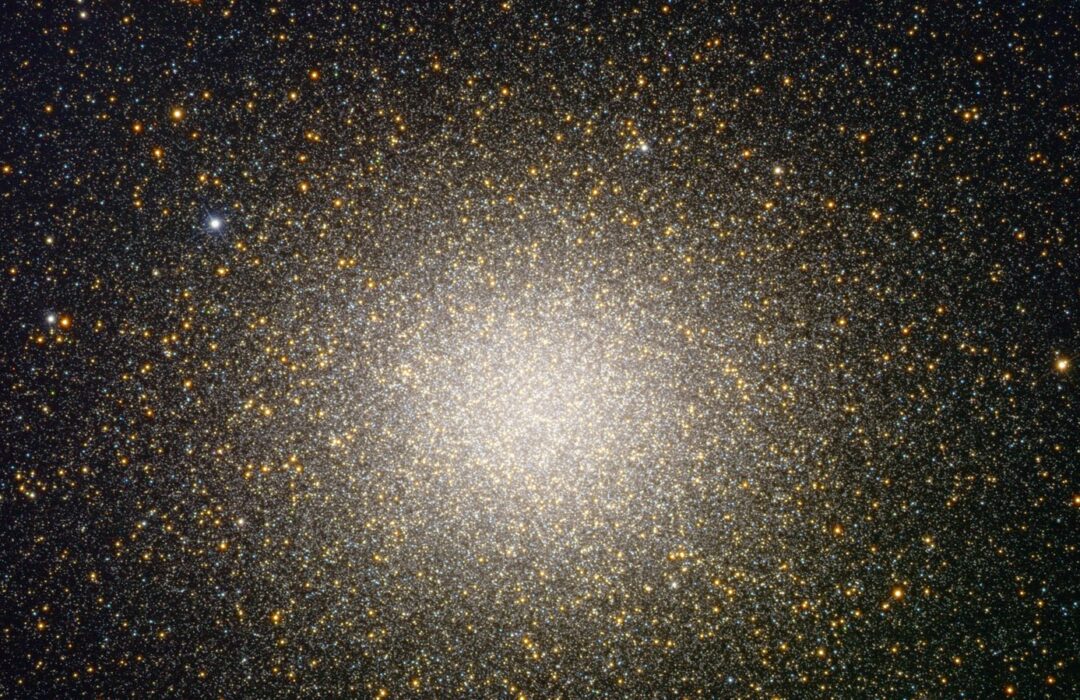

[L’immagine rappresenta una zona della nostra galassia a 25.000 anni luce dalla Terra]