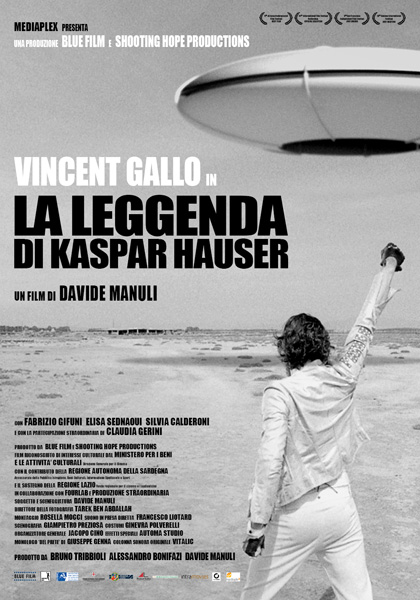

La leggenda di Kaspar Hauser

di Davide Manuli

Con: Vincent Gallo (lo sceriffo e il pusher), Silvia Calderoni (Kaspar Hauser), Fabrizio Gifuni (il prete), Claudia Gerini (la duchessa), Elisa Sednaoui (la prostituta), Marco Lampis (il drago)

Italia, 2012

Trailer del film

Nel 1820 a Norimberga comparve dal nulla un ragazzo che parlava una lingua del tutto personale e sapeva scrivere soltanto il proprio nome: Kaspar Hauser. Giudicato da alcuni un impostore e da altri una vittima di intrighi dinastici, venne ucciso nel 1833. La carica simbolica di questa figura -dal Romanticismo in avanti- è tale da generare ancora film come quello di Davide Manuli. Il quale trasporta la vicenda nella Sardegna abbacinante di oggi ma toglie il colore alla pellicola per non distrarre lo spettatore dalla metafora, dalla violenza e dal canto. Metaforiche sono infatti le figure di un bizzarro sceriffo che parla soltanto in inglese e che attendeva l’arrivo di Kaspar Hauser; del fratello dello sceriffo, pusher e assassino; di una granduchessa che giudica Kaspar un buffone e ne ordina la morte; di un prete con la pistola, autore di mistici monologhi e diffidente verso il ragazzo; di un uomo-drago che va a puttane e declama gli ordini del potere; di una prostituta bella e malinconica. E poi Kaspar, un androgino che proclama di continuo il proprio nome -“Io sono Kaspar Hauser”-, ascolta musica techno/elettronica e alla fine, in Paradiso, impara a fare il dj.

Nel 1820 a Norimberga comparve dal nulla un ragazzo che parlava una lingua del tutto personale e sapeva scrivere soltanto il proprio nome: Kaspar Hauser. Giudicato da alcuni un impostore e da altri una vittima di intrighi dinastici, venne ucciso nel 1833. La carica simbolica di questa figura -dal Romanticismo in avanti- è tale da generare ancora film come quello di Davide Manuli. Il quale trasporta la vicenda nella Sardegna abbacinante di oggi ma toglie il colore alla pellicola per non distrarre lo spettatore dalla metafora, dalla violenza e dal canto. Metaforiche sono infatti le figure di un bizzarro sceriffo che parla soltanto in inglese e che attendeva l’arrivo di Kaspar Hauser; del fratello dello sceriffo, pusher e assassino; di una granduchessa che giudica Kaspar un buffone e ne ordina la morte; di un prete con la pistola, autore di mistici monologhi e diffidente verso il ragazzo; di un uomo-drago che va a puttane e declama gli ordini del potere; di una prostituta bella e malinconica. E poi Kaspar, un androgino che proclama di continuo il proprio nome -“Io sono Kaspar Hauser”-, ascolta musica techno/elettronica e alla fine, in Paradiso, impara a fare il dj.

La trasparente simbologia cristologica si apre e si chiude con degli Ufo che trasvolano sopra la spiaggia al ritmo ossessivo e liberatorio della musica. Si esprime qui un’idea del cinema come scarto rispetto a ogni realismo; come rigore della forma (decisamente privilegiati i piani sequenza); come ironia e ossessione della mente e dei suoi archetipi; come immagini/leggenda.