Goya

La ribellione della ragione

Palazzo Reale – Milano

A cura di Victor Nieto Alcaide

Sino al 3 marzo 2024

A Francisco Goya Milano aveva dedicato nel 2010 un’ampia mostra. Questa nuova occasione di incontro con uno dei massimi artisti europei conferma tutto ciò che allora ne pensai, in particolare questa frase: «Goethe scrisse che, se visti dall’altezza della ragione, la vita appare una malattia e il mondo un manicomio. E sono esattamente questa vita e questo mondo che Goya disvela nella loro chiara e dolente assurdità» (Goya y Lucientes).

Si tratta infatti di un’opera che a ogni contatto mostra di essere nuova e diversa, di aprire corridoi nella comprensione del mondo, di attirare come un magnete lo sguardo. E di essere l’incunabolo di tutta la pittura moderna, a partire dalla sua stessa varietà e dalla tecnica davvero perfetta. Scrive infatti il curatore della mostra: «L’espressività tracima oltre la rappresentazione, mentre il colore è del tutto arbitrario. Dipingere tenendo conto del disegno presupponeva fedeltà al tema e alle norme stabilite. La rinuncia al disegno, il protagonismo della pittura, l’autonomia del colore, il valore in sé e per sé della materia pittorica e di una pennellata libera ed espressiva, l’originalità di soggetti che sorgono dall’immaginazione dell’artista e non da un’iconografia costituita fanno di Goya l’autore del primo capitolo della storia della pittura moderna». L’artista è del tutto consapevole di tale autonomia della forma, tanto è vero che in occasione di una relazione tenuta il 14 ottobre 1792 in un’Accademia di Belle Arti affermò che «non ci sono regole in pittura […], l’obbligo servile di far studiare o seguire a tutti la stessa strada è un grande impedimento per i giovani che professano quest’arte difficilissima, che più di ogni altra si avvicina al divino».

A volte le figure si dissolvono, frastagliate nei confini delle loro forme diventate ciò che poi si chiamerà impressionismo, ad esempio ne La cattura di Cristo (1797-98)

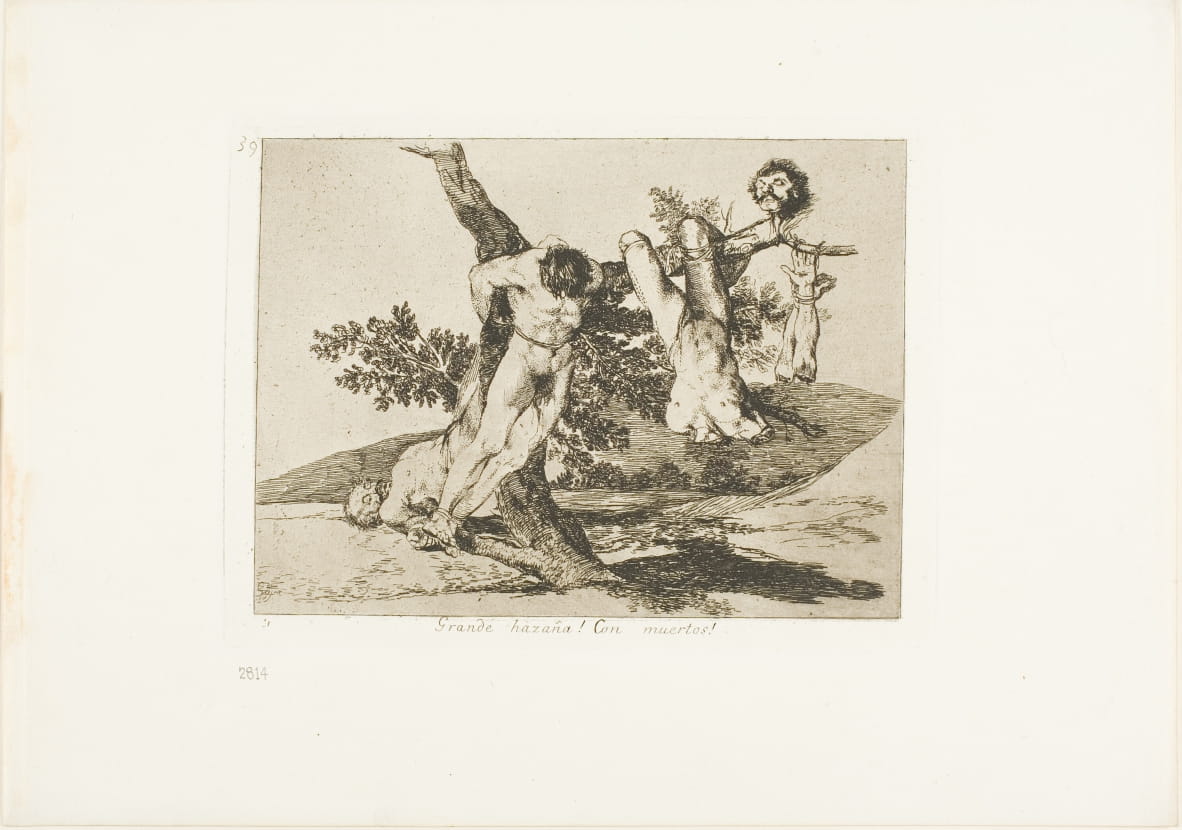

Altre volte invece i confini degli enti e dell’accadere sono netti e potenti, come in tutta l’arte rinascimentale. E ovunque pulsa una forza lucida e disperata che è l’essenza stessa di ogni espressionismo. Le due serie di incisioni dal titolo Disastri della guerra e Capricci costituiscono le manifestazioni più note e conturbanti di tale espressionismo. I Disastri sono infatti quasi una cronaca senza infingimenti e insieme onirica dell’orrore che ogni guerra è e produce. I Capricci dispiegano gli incubi, il grottesco, l’insensato che abita nelle cose e negli eventi, dispiegano gli archetipi stessi del male e del dolore, della ὕβρις che abita i fatti umani.

Nei Ritratti l’arte di Goya si fa limpida, inquietante e profonda. Sono ritratti che colgono una sostanza stranamente e impossibilmente immortale dei corpi. In queste opere Goya conferma il suo sguardo oggettivo e insieme partecipe e tragico alla vicenda umana.

Tragicità, inquietudine e grottesco rendono questo artista assai vicino, pur in ogni differenza, a uno dei vertici del delirio e del genio, a Hieronymus Bosch. Lo avvicinano certamente nei Capricci e nei Disastri ma anche in alcune opere emblematiche e fondanti come la Processione di flagellanti (1808-812, immagine di apertura) e Il Colosso (1808), nel quale la dismisura della figura che sta al centro emerge su una pianura di attività minute, frenetiche e oscure, attraversate come dal lampo di un sogno.

Lampo, fulmine, bagliore e sfolgorio si distendono spesso nella luce pacata e diffusa che Goya assorbì da Rembrandt e che lo rendono, non soltanto per il tempo nel quale visse ma per la declinazione che di questo tempo diede, uno dei massimi artisti dell’Illuminismo, di una ragione che si ribella, sì, perché da se stessa ha compreso i limiti di ogni sogno razionalista sull’irrazionalismo costitutivo della vicenda umana.