Ugo Spirito, un filosofo del presente

Recensione a:

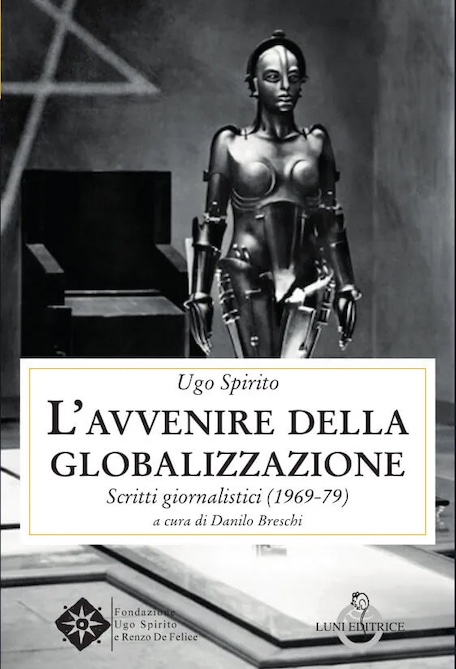

Ugo Spirito

L’avvenire della globalizzazione

Scritti giornalistici (1969-1979)

A cura di Danilo Breschi

Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice – Luni Editrice, Milano 2022

Pagine 392

in il Pequod , anno IV, numero 8, dicembre 2023, pagine 103-105

Ugo Spirito (1896-1979) ha attraversato quasi per intero il Novecento. Allievo principale di Giovanni Gentile, si allontanò dall’attualismo per una esigenza di ricerca, innovazione, slancio verso il futuro che percorre anche gli scritti giornalistici degli ultimi dieci anni di vita, selezionati, raccolti e introdotti da Danilo Breschi. Da Gentile Spirito assorbe lungo tutto il proprio percorso l’immanentismo radicale, l’antropocentrismo, il panteismo per volgere poi – in modalità anche sconcertanti – queste radici in qualcosa che dal pensiero di Gentile è davvero assai distante.

Il problematicismo – così Spirito definì la propria filosofia – che si esprime in questi testi e in varie sue opere è una teoresi esplicitamente antitradizionalista, una sorta di positivismo critico che vive di una fiducia profonda nelle scienze e nelle loro espressioni tecnologiche, per quanto non ne nasconda i rischi anche esiziali. Ma Spirito è un filosofo dai molti strati e se da una parte difende scienze e tecnocrazia, dall’altra è del tutto consapevole del totalitarismo dei media da cui discende la possibilità di nuovi regimi dispotici, di comunità collettive e stati politici i quali «richiedono l’imprimatur per ogni espressione di opinioni personali», definizione che Spirito applica ai regimi fascisti e che si sta pericolosamente incarnando nel politicamente corretto.

Ho cercato in questo breve testo di presentare e discutere alcuni dei temi che Spirito affronta sempre in modo critico e assai vivace.