Al centro dell’Europa. Lontano dal mare ma pronta a raggiungerlo verso il sud dell’Italia e verso il Nord della Francia/Germania. Disegnata da confini naturali sui quali ha costruito la propria identità, a conferma che i confini esistono, al di là di tutte le astrattezze no borders e analoghe spinte verso un’identità che tende a uccidere le differenze. Confini che per la Svizzera sono molto evidenti nel caso della catena alpina su tutto il versante meridionale e altrettanto netti tramite i molti laghi e le valli che essa condivide con i Paesi confinanti: Italia, Austria, Germania, Francia (e Lichtenstein).

Confini e identità/differenza già delineati in epoca romana, poi inglobati in gran parte nel Sacro Romano Impero e infine sempre più marcati a partire dai due momenti chiave che hanno generato la Svizzera: la pace di Noyon del 1516 con la quale questo territorio e le sue città dichiarano la propria neutralità rispetto alla guerre tra Stati e dinastie, fermando in questo modo la propria stessa espansione. Da allora la politica comune dei cantoni svizzeri venne stabilita da una Dieta che di solito prendeva (e prende) all’unanimità le sue decisioni. Subito dopo ebbe inizio la Riforma che nella Confederazione elvetica trovò ampio seguito sino a fare di Ginevra una teocrazia calvinista.

L’altra data fondamentale è quella del Congresso di Vienna, 1815, che stabilì la perpetua neutralità della Svizzera e in seguito al quale entrano definitivamente nella Confederazione il Vallese, Ginevra e Neuchâtel, delineando sostanzialmente gli attuali confini.

La neutralità sarà ribadita in due altre occasioni: la fondamentale pace di Vestfalia del 1648 e la Seconda guerra mondiale. Persino l’adesione all’ONU, che pure a Ginevra ha la sua sede europea, è assai recente, nel 2002, così come la nuova Costituzione del 1999 «amplia le garanzie per i profughi ma ne limita la durata di accoglienza» (Aa. Vv., Svizzera, Touring Club Italiano, 2019, p. 38), smentendo il luogo comune di una Svizzera che accoglie per principio indiscriminatamente, cosa che non è mai accaduta e mai potrà accadere, pena la dissoluzione del delicato equilibrio sul quale politica, società e religione elvetiche si reggono.

Anche per queste scelte politiche, per i suoi confini naturali, per l’etica calvinista, la Svizzera è oggi «tra i paesi più ricchi e più solidi del mondo, nonostante la conformazione del territorio, poco adatto all’agricoltura, e la mancanza di risorse minerarie. La sua prosperità deriva soprattutto dalle scelte politiche: la neutralità l’ha resa una nazione stabile e finanziariamente sicura» (Ivi, p. 31). E anche per questo è uno dei luoghi più lindi e più corrotti del pianeta.

Al centro dell’Europa, dunque, della quale la Svizzera è una sintesi. Anche per questo va centellinata, gustata come un vino di qualità con le sue città gotiche, rinascimentali, barocche, neoclassiche, contemporanee; con le sue montagne ovunque; con i suoi magnifici laghi.

In tempi diversi ho visitato prima la Svizzera italiana, con una Lugano adagiata sul suo lago e fatta di viuzze antiche; con Bellinzona e il suo castello a dominare valle, case, cielo.

Poi ho incontrato Nietzsche nel Cantone dei Grigioni a Sils-Maria, dove si trova la casa (ora museo) nella quale il filosofo trascorse le sue estati dal 1881 al 1888 e sulle rive del cui lago – di Silvaplana – concepì la filosofia di Zarathustra. Dei Grigioni è celebre Sankt Moritz. Dopo averla visitata anni fa in estate, e averla vista dunque nel pieno del suo verde, ho rivisto lo scorso dicembre la linda (e costosissima) località mondana immersa in un bianco totale, con il suo piccolo lago ghiacciato e il suo paesaggio alpino interamente innevato.

Ho anche visitato la Schiefer Turm, una torre pendente che è quanto rimane di una chiesa antica; la chiesa protestante del 1787, adibita in gran parte a sala da concerti; il Museum Engiadinais, una ricca dimora che racconta con il calore del legno di pino e l’onnipresenza delle stufe in ceramica i modi di vivere, nutrirsi, dormire delle comunità dell’Engadina.

Un Cantone e una città che della Svizzera rappresenta una sintesi è Ginevra/Genéve, che ho visitato negli ultimi giorni del 2023. Dal lago sul quale venne edificato il nucleo conquistato da Cesare, si alza dal 1891 il Jet d’eau, una potente torre d’acqua che raggiunge i 140 metri e che è visibile da tutta la città. Ginevra si estende in ampi boulevards che sulla rive gauche del Rodano diventano il nucleo medioevale nel quale (al numero 40 della Grand-Rue) il 28 giugno 1712 nacque Jean-Jacques Rousseau. Un tessuto di viuzze medioevali-settecentesche conduce da questa strada alla Cattedrale di St-Pierre.

L’antica chiesa gotico-cattolica divenne il tempio della città stato teocratica governata da Giovanni Calvino. L’edificio è da allora spoglio di qualunque immagine, icona, statua. E questo lascia trasparire la bellezza e armonia della sua architettura. Anche l’abside è vuota. Un tavolo ovale in cima alla navata principale ospita un leggio con una copia aperta della Bibbia. Lì accanto si trova la sedia sulla quale Calvino interpretava il testo sacro e consolidava la riforma luterana.

Il cattolicesimo è sparito da Ginevra, sostituito anche oggi da numerosi ‘templi’ delle tante chiese protestanti, non solo calviniste, che ho trovato tutte rigorosamente chiuse, con avvisi relativi ai momenti di lettura biblica non più frequenti di una volta alla settimana, con i nomi e a volte le foto di sorridenti signore bionde, alcune vestite con paramenti sacri, che sono le parroche e le arcivescove delle diverse sette. Luoghi architettonicamente miseri e, appunto, sempre chiusi.

Se Nietzsche ebbe ragione ad accusare «il monaco fatale», Lutero, di aver fatto risorgere in Europa il cristianesimo che stava morendo nella potente, ricca, corrotta Roma dei papi, l’eterogenesi dei fini ha tuttavia condotto, certamente a Ginevra e ovunque nell’Europa protestante, al tramonto della fede cristiana. Nel loro fanatismo biblico, infatti, Lutero, Calvino e gli altri padri della Riforma (raffigurati in forme grandiose nel Monument de la Réformation – il cui motto è «Post tenebras Lux» – che costeggia la promenades des Bastions [immagine di apertura]) pensavano che affrancati dalle ‘distrazioni’ artistiche e dai sacramenti, i cristiani potessero rivolgere tutta la loro cura alla fede che lo Spirito Santo avrebbe soffiato nelle loro interiorità.  Ma un simile ascetismo capace di fare a meno dei simboli, delle icone, dei santi, delle statue, delle immagini, può valere soltanto per i filosofi, per gli studiosi, per coloro che sono ricchi di una vita interiore. La più parte degli esseri umani, e dunque dei fedeli cristiani, ha bisogno invece di immagini alle quali rivolgersi, di statue della Madonna da invocare come le antiche divinità mediterranee, di icone da venerare e davanti alle quali piangere (come accade durante le grandi feste cattolico-pagane). Se privata di tutto questo, la fede cristiana muore. E infatti a Ginevra è morta.

Ma un simile ascetismo capace di fare a meno dei simboli, delle icone, dei santi, delle statue, delle immagini, può valere soltanto per i filosofi, per gli studiosi, per coloro che sono ricchi di una vita interiore. La più parte degli esseri umani, e dunque dei fedeli cristiani, ha bisogno invece di immagini alle quali rivolgersi, di statue della Madonna da invocare come le antiche divinità mediterranee, di icone da venerare e davanti alle quali piangere (come accade durante le grandi feste cattolico-pagane). Se privata di tutto questo, la fede cristiana muore. E infatti a Ginevra è morta.

Dal lato opposto rispetto al Monumento alla Riforma si trova la sede centrale dell’Università ginevrina. Ho visitato la Biblioteca, aperta anche durante le feste dalle 10 alle 22, a scaffali aperti, linda e accogliente.

Tornando al luogo/cattedrale, sotto il tempio si estende una zona archeologica molto vasta che documenta il progressivo formarsi della città, mentre sopra il tempio una vorticosa salita di centinaia di gradini conduce alle due torri, dalle quali si apre il magnifico panorama sull’intera Ginevra, tra i cui musei ho visitato naturalmente il Patek Philippe Museum, un luogo che conserva migliaia di orologi fabbricati dal Settecento a oggi, molti dei quali di un’impressionante bellezza .

tra i cui musei ho visitato naturalmente il Patek Philippe Museum, un luogo che conserva migliaia di orologi fabbricati dal Settecento a oggi, molti dei quali di un’impressionante bellezza .  Qui ne mostro soltanto due, il primo raffigura il dio del tempo [a sinistra], il secondo è uno dei più complessi orologi fabbricati a mano, un vero e proprio osservatorio astronomico in miniatura [a destra].

Qui ne mostro soltanto due, il primo raffigura il dio del tempo [a sinistra], il secondo è uno dei più complessi orologi fabbricati a mano, un vero e proprio osservatorio astronomico in miniatura [a destra].

Ho poi visitato il Musée d’Art et d’Histoire che ospita opere dal Paleolitico al Novecento. La sezione più interessante è quella archeologica con opere provenienti dall’antico Egitto, dalla Grecia cicladica e classica, dall’epoca romana. Qui sotto tre teste di divinità: Ade, Serapide e Asclepio .

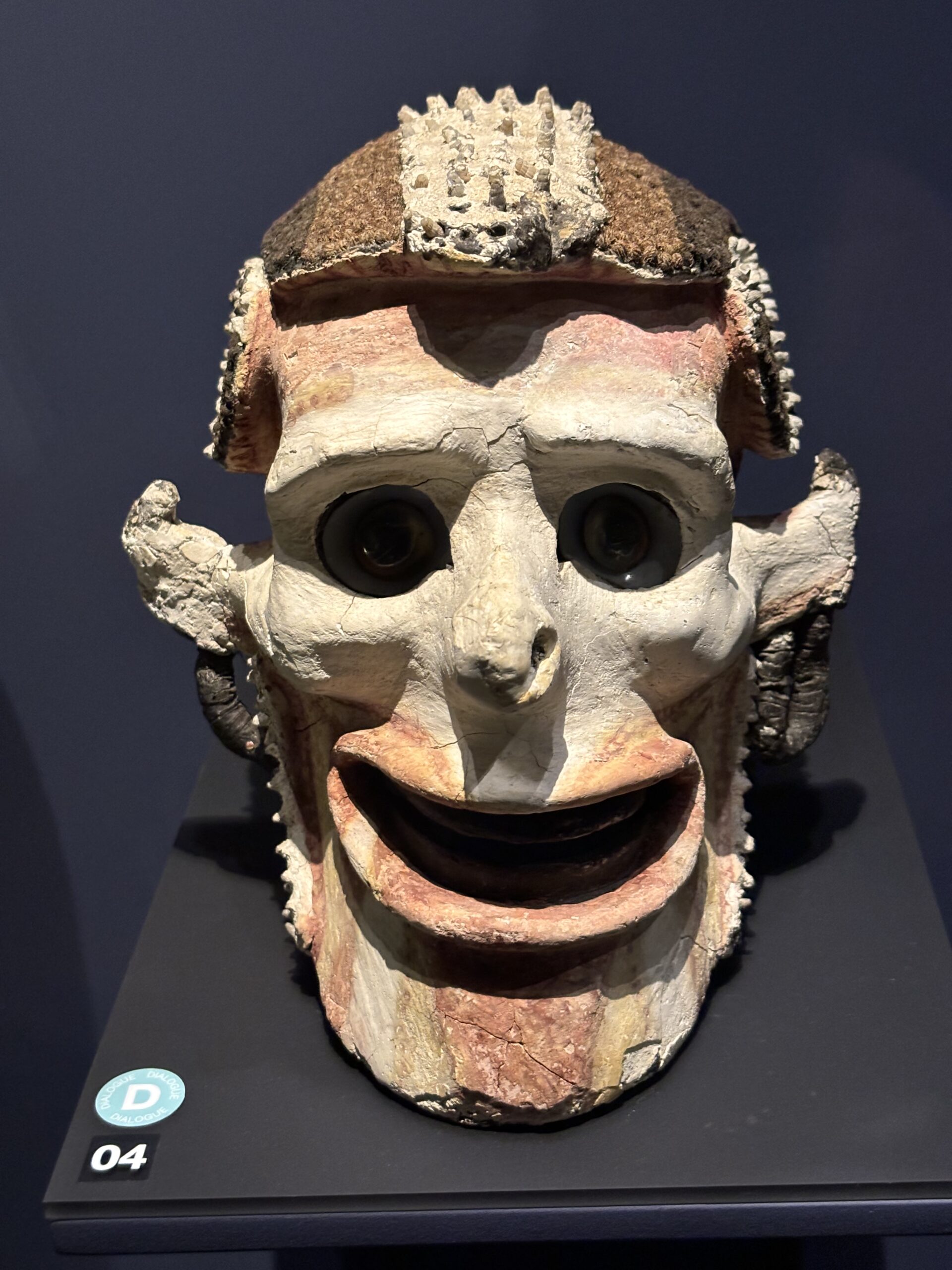

Il Musée d’Etnographie è stato rinnovato nel 2014 e da allora la sua sede è un edificio che ha la forma di una capanna di vetro e cemento aperta alla luce. Al suo interno si trovano alcune testimonianze di cultura materiale veramente uniche, provenienti da tutti i Continenti e che nel loro splendore estetico e simbolico confermano ancora una volta come le società umane e i loro membri abbiano bisogno di toccare il sacro per cercare di dare un significato cosmico alle loro vite, un significato che le affranchi da ciò che Hegel chiamava il «travaglio del negativo» e la «furia del dissolvimento».

Il Musée d’Etnographie è stato rinnovato nel 2014 e da allora la sua sede è un edificio che ha la forma di una capanna di vetro e cemento aperta alla luce. Al suo interno si trovano alcune testimonianze di cultura materiale veramente uniche, provenienti da tutti i Continenti e che nel loro splendore estetico e simbolico confermano ancora una volta come le società umane e i loro membri abbiano bisogno di toccare il sacro per cercare di dare un significato cosmico alle loro vite, un significato che le affranchi da ciò che Hegel chiamava il «travaglio del negativo» e la «furia del dissolvimento».

Saggezza antropologica che ancora una volta il protestantesimo ignora, facendo di Ginevra una città calvinista, antropologicamente fredda, elegante e distante.

Il treno che mi ha riportato a Milano alla stazione di confine di Brig/Brigue/Briga (subito prima della galleria del Sempione) si è riempito di centinaia di persone raccolte in tribù familiari che sono salite senza aver prenotato il posto e con bagagli da trasferta definitiva. Né prima né dopo questa fermata ho visto un solo controllore chiedere passaporto o carta d’identità (la Svizzera formalmente non appartiene all’Unione Europea) e neppure il biglietto. Nessun controllo di alcun genere in un treno (svizzero!) ridotto a un vagone merci. Contrariamente a quanto la propaganda globalista e universalista dei telegiornali (italiani ma non solo) va raccontando in modo ossessivo e fasullo, basta viaggiare un poco per capire come sia sufficiente arrivare in qualunque modo sul territorio europeo per transitare senza particolari difficoltà in tutto il Continente. L’Europa è diventata terra di nessuno anche perché è diventata una colonia culturale e politica. Le sue città, compresa Ginevra, conservano ancora le testimonianze della storia d’Europa, mentre la sua popolazione va diventando inesorabilmente asiatica, sudamericana, africana (anche a Ginevra).

Una civiltà che non sa e non vuole più difendersi merita di dissolversi. La storia d’Europa è tuttavia intrisa di pensiero e colma di bellezza, come anche la Svizzera ancora testimonia.

[Le foto sono state scattate da me; cliccando su ciascuna di esse l’immagine si aprirà nella sua dimensione originale]

Quando nessuno sarà più così buono e così globalista da ignorare il fatto che Homo sapiens è

Quando nessuno sarà più così buono e così globalista da ignorare il fatto che Homo sapiens è