Aa. Vv.

TEMPUS AEVUM AETERNITATIS

La concettualizzazione del tempo nel pensiero tardomedievale

A cura di Guido Alliney e Luciano Cova

Olschki Editore, 2000

Pagine XI- 281

Le questioni oggi dibattute sul tempo/temporalità, sulla sua natura fisica e psichica, oggettiva e interiore, sono in gran parte le stesse che vennero affrontate anche dalla Scolastica del XIII e XIV secolo. I testi di filosofi come Alberto Magno, Enrico di Gand, Nicole Oresme costituiscono dei tentativi molto raffinati, analitici, differenti sino all’incompatibilità, di comprendere la natura oggettiva e quella fenomenologica del tempo, cercando poi di coniugarle. Per Enrico di Gand, ad esempio, «scartate le soluzioni estremistiche nelle due opposte direzioni, si tratta quindi di spiegare in che modo si possa dire che il tempo esiste sine anima quanto non sine anima, in conformità per altro alla stessa articolazione della descrizione aristotelica» (P. Porro, p. 95). Il riferimento ad Aristotele, in particolare al IV libro della Physica e alla sua definizione del tempo, è costante e fondativo. Ma di quel riferimento gli Scolastici fanno un uso assai differente, a volte spregiudicato.

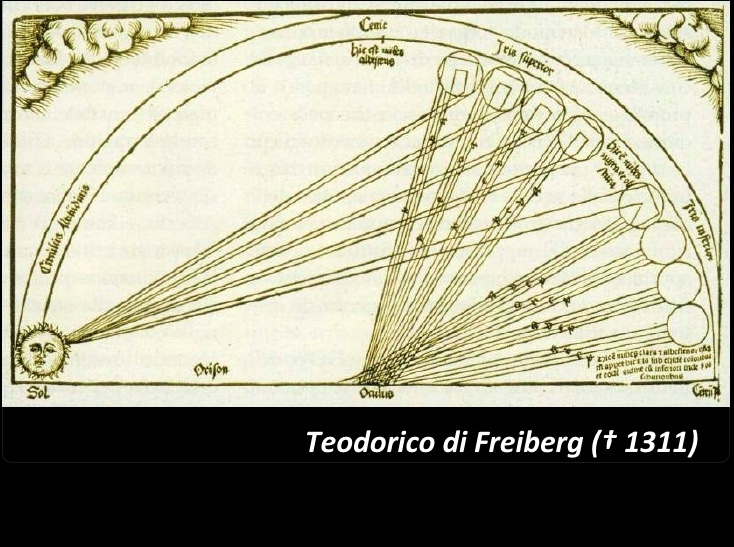

Essi si rendono conto che molte delle aporie inerenti la temporalità aristotelica derivano da una spazializzazione del tempo, in particolare dal legame che Aristotele sembra istituire tra il tempo e il movimento. Come ha fatto nel Novecento Sydney Shoemaker, Nicole Oresme cerca invece di separare il tempo dal movimento, tanto che «la dimostrazione dell’indipendenza del tempo dal movimento mette ancor più in luce l’originalità dell’analisi del filosofo normanno. Il tempo non è né la cosa che si muove, come sostiene Ockham, né una conseguenza del movimento: esso, infatti, si moltiplicherebbe in entrambe le eventualità all’infinito. […] La parola tempus, dunque, non equivale concettualmente a motus» ed è piuttosto la «duratio rerum successiva» (F. Zanin, 257). Una durata diversa da quella bergsoniana, più ampia e più comprensiva, poiché si tratta di un durare che non ha luogo soltanto nella mente ma nella struttura stessa della materia di cui le cose sono composte, è la loro materia. Infatti per Oresme

il tempo non è né una sostanza né un accidente strictu sensu; se fosse un accidente, peraltro, di esso non vi sarebbe scientia. È inoltre un esse in senso equivoco, poiché non è annichilabile come una res qualsiasi. Oresme, infine, dimostra che il tempo è unico e indipendente dall’anima e dal moto […] il tempo, che è concettualmente distinto dal moto e dall’anima, è tale anche realmente (Id., 258-259).

Il tempo è dunque «primus omnium successivarum, poiché precede qualunque successione e ne è la misura»; esso non è il movimento ma costituisce «la successio ipsius mobilis: se tutto fosse in quiete, infatti, esisterebbe comunque e scorrerebbe sempre allo stesso modo anche se ogni cosa si muovesse più velocemente di ora» (Id., 259). In sintesi, il tempo non è una cosa ma è un modo d’essere della realtà, «non est aliqua res sed est modus rei» (Id., 260). L’enigma dell’istante va sciogliendosi nella sua struttura profonda, che è una struttura del reale, nel senso della condizione in cui ogni ente si trova in un punto che non è soltanto spaziale ma è spaziotemporale: il punto nello spazio è il luogo, il punto nel tempo è l’istante. Come un luogo non è tutto lo spazio, così un istante non è tutto il tempo. Si superano dunque molte delle presunte aporie legate allo statuto ontologico dell’adesso.

Tutto questo è anche espressione del realismo temporale dell’ortodossia scolastica, quello che indusse il vescovo Tempier a condannare nel 1277 la proposizione secondo la quale «aevum et tempus nihil sunt in re, sed solum in apprehensione» (qui a p. 99). La Scolastica ha certamente ragione a ritenere che il tempo costituisca una dinamica della realtà tutta intera, che esso sia anche nella mente ma non soltanto in essa.

Che tipo di dinamica? Il tempo è molteplice, lo affermano pensatori assai diversi come Bonaventura, che «a più riprese teorizza una molteplicità di significati del termine ‘tempo’» (L. Cova, 39) e Alberto, il quale scrive che «tempus multipliciter accipitur. Uno modo secundum Theologos alio modo secundum physicos» (Summa de creaturis, I, tr. 2. q. 5, art. 2. sol.; qui a p. 241); la differenza è relativa anche agli enti ai quali si applica.

La distinzione fondamentale è quella tra tempus, aevum ed aeternitatis. La prima è il tempo degli enti contingenti e corruttibili, degli enti finiti. L’ultima è la struttura extratemporale di Dio, la quale non ha un inizio né vedrà mai una fine. Il concetto più interessante è il secondo, aevum. In esso Dante coglie «una possibile continuità tra tempo ed eternità» (I. Sciuto, 8) poiché aevum indica una molteplicità di temporalità che non sono destinate a finire, come il tempo degli enti che nascono e si dissolvono, ma che non sono neppure eterni. È questo il tempo/movimento dei corpi gloriosi -angeli, beati, corpi celesti-, movimento che ha avuto un inizio ma si prolungherà all’infinito.

Con un gesto di grande interesse, Enrico di Gand cerca di applicare questa forma del tempo anche alle sostanze corruttibili, che sono senz’altro contingenti e destinate a finire ma che se durano e mentre durano partecipano della realtà non mentale del tempo, di un tempo oggettivo e quindi del tutto sostanziale. In Quod., V, q. 13 di Enrico «non ci sono più tre regioni ontologiche ben distinte tra loro (Dio, sostanze incorruttibili, sostanze generali e corruttibili), ciascuna con la propria durata e la propria misura (eternità, aevum, tempo), ma una serie di casi in cui i confini, almeno per quel che riguarda le durate create (aevum e tempus) finiscono in qualche modo per confondersi e sovrapporsi» (P. Porro, 115).

La fecondità e il grande interesse della riflessione della tarda scolastica stanno dunque nel suo muoversi sì ancora nell’alveo dell’aristotelismo ma nell’attraversarne costantemente i confini, andando anche oltre la tradizionale contrapposizione tra l’interiorità agostiniana e il movimento spaziale. Sempre Enrico di Gand ritiene che «dire che il nostro intelletto concepisce sempre in maniera temporale è ben diverso dal dire che il tempo ‘è’ solo nell’intelletto» (Id., 110). E anche «Alberto non aderisce né ad Aristotele, né ad Agostino», condividendo la tesi di Avicenna «secondo cui il tempo esiste indipendentemente dall’anima» (R. Blasberg, 246). Questi filosofi rifiutano dunque come parziali sia la concezione del tempo come un insieme discreto di istanti/luoghi, sia la concezione del tempo come un insieme anch’esso discreto di atti mentali/interiori, ritenendo invece che il tempo sia «insieme come discreto e come continuo, o meglio come discreto nel continuo» (P. Porro, 97).

La temporalità umana è salvaguardata nella sintesi dantesca, la quale non è interessata in primo luogo -e come sempre- a una concettualizzazione soltanto teoretica della questione ma anche e soprattutto a «una sua semantizzazione che, in termini generali, potremmo definire ‘esistenziale’» (I. Sciuto, 4).

Per tutti i filosofi medioevali, non soltanto per Alighieri, il corpomente consegue la sua pienezza quando coglie l’unità molteplice del tempo che esso stesso è. Vedere in Dio, nel suo essere un punto/luce matematicamente infinito, «ciò che per l’universo si squaderna» (Paradiso, XXXIII, 87) significa raggiungere una pienezza/compiutezza che è la stessa plenitudo del καιρός, dell’istante perfetto e durevole nel quale si raccoglie l’unità molteplice del tempo, quella che tiene insieme «eternità e tempo, divino e umano» (I. Sciuto, 20).