A Quiet Passion

Regia e sceneggiatura di Terence Davies

Gran Bretagna – Belgio – USA, 2017

Con: Cyntia Nixon (Emily Dickinson), Jennifer Ehle (Vinnie Dickinson), Keith Carradine (Edward Dickinson), Duncan Duff (Austin Dickinson), Catherine Bailey (Vryling Buffam), Emma Bell (Emily Dickinson da giovane), Joanna Bacon (La madre Emily Norcross)

Trailer del film

Un poeta è uno straniero, sempre. Straniero alla paura, straniero alla serietà, straniero alle consuetudini, straniero alla morale. Lo è anche Emily Dickinson (1830-1886), che già in collegio era consapevolmente estranea alla fede cristiana del suo mondo e poi si fece libera nell’autoreclusione dentro la casa paterna. In questo mondo le si sbriciola la vita, certo. Le si sbriciola nella famiglia tanto amata ma con la quale dovette in ogni caso lottare per difendere la propria anima. Le si sbriciola nel desiderio mai appagato di un umano con il quale essere una cosa sola. Le si sbriciola nella morte dei genitori, figura e promessa della propria. Le si sbriciola nella malattia e nella fine. Le si sbriciola nella quiet passion del divenire. Eppure gli attimi che cospargono la terra cadendole dalle dita sono pieni di una luce inconsueta, sono colmi della libertà di chi comprende l’essere e lo sa dire.

Il film di Terence Davies narra questa esistenza piena e solitaria con una sceneggiatura scolpita di sentenze e affilata di colori. E con il coraggio certamente inconsueto di mostrare due agonie, due moribonde mentre muoiono non colpite da pallottole o da metafore ma tremanti, soffocate, stravolte, dissolte dal limite: l’agonia della madre di Emily e poi quella di lei.

Intriso dei versi di Dickinson, anche questo film conferma tuttavia che l’esistenza di un poeta non si può rappresentare. La vita di un poeta sono le sue parole, soltanto le sue parole. Scavate negli istanti, estratte dal niente, tremanti dentro il corpo, donate dagli dèi. Soltanto le parole.

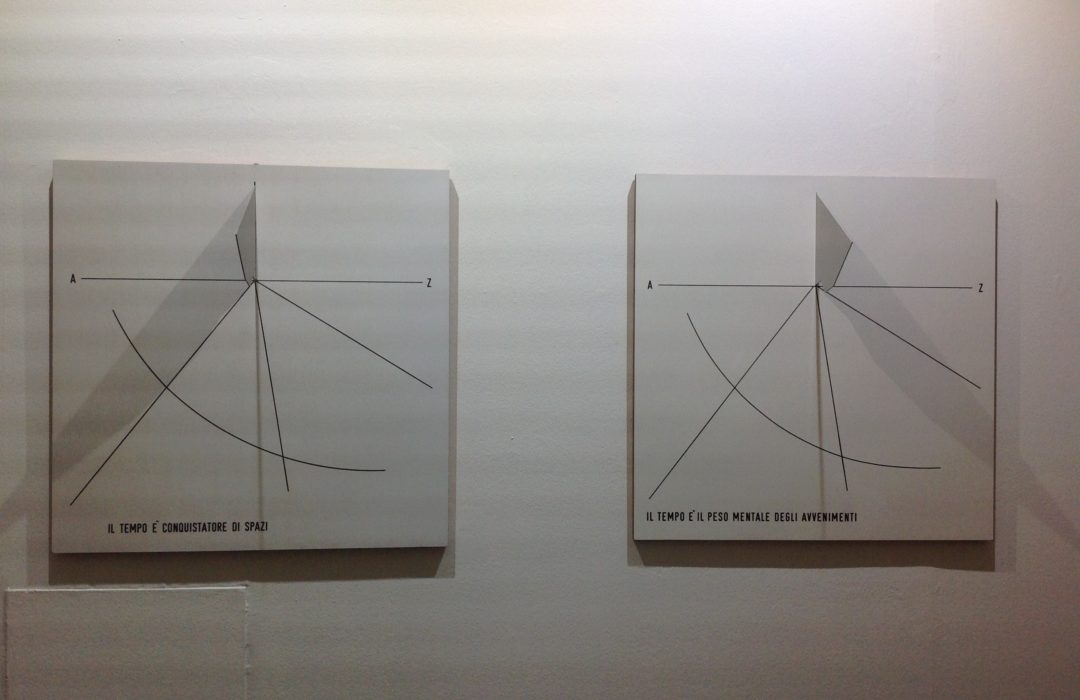

Che si incarna in opere come due meridiane, non segnate da numeri ma da parole, e in L’età media di A., un ritratto composto dalla mescolanza di quattro immagini della medesima donna in età diverse di sua vita, affiancato da queste stesse immagini scomposte nella loro struttura aritmetica. Un modo plastico di far vedere il tempo (che visibilissimo è, contrariamente a ciò che pensa

Che si incarna in opere come due meridiane, non segnate da numeri ma da parole, e in L’età media di A., un ritratto composto dalla mescolanza di quattro immagini della medesima donna in età diverse di sua vita, affiancato da queste stesse immagini scomposte nella loro struttura aritmetica. Un modo plastico di far vedere il tempo (che visibilissimo è, contrariamente a ciò che pensa

Martedì 3.5.2016 alle 18,00 in collegamento con il Conservatorio di Milano parteciperò alla presentazione del libro di

Martedì 3.5.2016 alle 18,00 in collegamento con il Conservatorio di Milano parteciperò alla presentazione del libro di