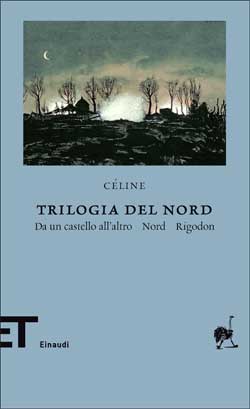

Da un castello all’altro

(D’un château l’autre, Gallimard, 1957)

di Louis-Ferdinand Céline

Traduzione di Giuseppe Guglielmi

In TRILOGIA DEL NORD

Edizione presentata, stabilita e annotata da Henri Godard

Einaudi, Torino 2010

Pagine XXXIX-1092 (Da un castello all’altro, pp. 1-291)

Nessuno probabilmente è riuscito a descrivere l’immane tragedia della Seconda guerra mondiale come ha fatto Céline. Non gli eventi, non le ragioni, gli sviluppi e le conseguenze ma il senso profondo e totale di un sabba della guerra e della morte. «Siccome la natura umana cambia in niente di niente, mai! gameti immutabili» (pag. 54) il bisogno di aggredire, far male, squartare e uccidere si ferma soltanto di fronte alla morte che arriva e alla tecnologia che manca. Quando quest’ultima offre invece gli strumenti dello sterminio, ecco che esso accade. Da quel ridotto che è il castello di Sigmaringen, luogo nel quale il nazionalsocialismo al tramonto rinchiuse Pétain e i suoi ministri, Céline è capace di esprimere il significato della distruzione universale senza mai trascurare i piccoli eventi dei quali fu testimone, anzi stando addosso a essi come se fossero gli unici a contare. Di eco in eco, di notizia in notizia, di caduta in caduta, è però l’intera Europa che qui si dà appuntamento e che finisce. Al di là della cronologia, Céline racconta un’esistenza inventata e insieme realissima, dove ogni particolare diventa essenziale a dar luce alla tenebra generale degli eventi. Céline scrive che «la Cancelleria del Grande Reich aveva trovato per i Francesi di Siegmaringen una certa maniera di esistere, né del tutto fittizia, né del tutto reale» (219). Esattamente come il romanzo, né del tutto fittizio né del tutto reale e in questa convergenza straordinariamente vero. Perché è tutta la vita, la vita stessa, la vita intera, «uno slancio che bisogna far finta di crederci… come se niente fosse… più oltre! più oltre!» (136).

Nessuno probabilmente è riuscito a descrivere l’immane tragedia della Seconda guerra mondiale come ha fatto Céline. Non gli eventi, non le ragioni, gli sviluppi e le conseguenze ma il senso profondo e totale di un sabba della guerra e della morte. «Siccome la natura umana cambia in niente di niente, mai! gameti immutabili» (pag. 54) il bisogno di aggredire, far male, squartare e uccidere si ferma soltanto di fronte alla morte che arriva e alla tecnologia che manca. Quando quest’ultima offre invece gli strumenti dello sterminio, ecco che esso accade. Da quel ridotto che è il castello di Sigmaringen, luogo nel quale il nazionalsocialismo al tramonto rinchiuse Pétain e i suoi ministri, Céline è capace di esprimere il significato della distruzione universale senza mai trascurare i piccoli eventi dei quali fu testimone, anzi stando addosso a essi come se fossero gli unici a contare. Di eco in eco, di notizia in notizia, di caduta in caduta, è però l’intera Europa che qui si dà appuntamento e che finisce. Al di là della cronologia, Céline racconta un’esistenza inventata e insieme realissima, dove ogni particolare diventa essenziale a dar luce alla tenebra generale degli eventi. Céline scrive che «la Cancelleria del Grande Reich aveva trovato per i Francesi di Siegmaringen una certa maniera di esistere, né del tutto fittizia, né del tutto reale» (219). Esattamente come il romanzo, né del tutto fittizio né del tutto reale e in questa convergenza straordinariamente vero. Perché è tutta la vita, la vita stessa, la vita intera, «uno slancio che bisogna far finta di crederci… come se niente fosse… più oltre! più oltre!» (136).

E allora il disgusto per gli umani -«Se sei quanto mai zelante puoi aspettarti il peggio…» (61)- si coniuga a una sincera e dolente pietà verso le miserie di ciascuno -«Fidato responsabile che sono! cuore d’oro! il mondo mi ci ha ben ringraziato!» (153)-, a una richiesta di «perlomeno un poco di cortesia! mica poi ci si scortica a essere un poco gentili…» (273), all’auspicio -formulato durante un’intervista radiofonica del 1961- «che nessuno soffra per me, a causa mia, intorno a me, e poi crepare tranquillamente, punto» (Prefazione, p. XXX). Ma quando l’ingiustizia e la meschinità si fanno più fonde, allora Céline giustamente non perdona. Non lo fece, non lo poteva fare, con Jean-Paul Sartre che a freddo lo calunniò scrivendo che «se Céline ha potuto sostenere le tesi socialiste dei nazisti lo ha fatto perché pagato» (Temps modernes, numero 3, qui a p. 978), mentre lo scrittore era invece -davvero- «così totale astioso di ogni traffico di soldi» (54) da non farsi pagare praticamente mai dai suoi pazienti di periferia.

Capace di una radicale gratuità, quest’uomo era capace anche di un «vero odio! mica il “pressappoco”!» (90), l’odio che si esprime in una pagina paradigmatica, plebea e raffinata come tutti i suoi romanzi:

Ma ho forse torto a lamentarmi… la prova, io sono ancora vivo… e perdo dei nemici tutti i giorni!… di cancro, di apoplessia, di ludreria… è un piacere come che si svuota il sacco!… non insisto… un nome!… un altro!… ci sono dei piaceri nella natura… (24)

L’amore e l’ammirazione verso gli animali non umani sono invece profondi, poiché «gli animali sono innocenti» (113). Il ritratto di Betty, una delle sue cagne, è commovente:

Eppure una cagna che adoravo… e lei pure… credo che mi amava… ma la sua vita animale prima di tutto! per due… tre ore… contavo più… era in fuga, in furia nel mondo animale […] è morta qui a Meudon, Bessy, è sepolta là, proprio di fronte, nel giardino, vedo il tumulo… ha molto sofferto per morire… credo, di un cancro… ha voluto morire solo che là fuori… io le tenevo la testa… l’ho abbracciata sino alla fine… era veramente la bestia splendida… una gioia a guardarla… una gioia da vibrare… come era bella!… (112).

Nessuna bestialità, nessuna ferocia sono paragonabili a quelle degli umani. A Siegmaringen arrivano notizie e testimonianze viventi dell’orrore perpetrato e subìto. Come a Ulma -i cui bagliori ricordano agli abitanti del castello che anch’essi possono finire bruciati dai bombardamenti- e soprattutto a Dresda, il grande crimine della Seconda guerra mondiale: «Parlano mai, ed è un torto, come che i propri fratelli loro, furono trattati arrostiti in Germania sotto le grandi ale democratiche… c’è ritegno, non se ne parla… avevano solo da non stare lí!… è tutto!» (205).

Lo stile puro sino all’intransigenza di questo Maestro aveva come esplicito obiettivo di lasciar stare le “storie”, il plot, la trama, perché «è lo stile che è interessante». Non è il soggetto ma «è il modo di renderlo che conta» (da un’intervista, qui a p. XXXI). Liberarsi dal soggetto della narrazione come se ne sono liberati i pittori, «ho tentato la stessa avventura» (922). I pittori. Il riferimento non è certo casuale. Queste pagine fanno vedere l’orrore e il comico intrecciati e inestricabili. Come se Bosch, Bruegel e Grosz avessero dipinto insieme un affresco. Questo affresco è l’intera opera di Céline.