Davide Susanetti

Il simbolo nell’anima

La ricerca di sé e le vie della tradizione platonica

Carocci 2020

Pagine 173

Il mondo antico, le civiltà, le culture, i testi e i riti mediterranei, la sapienza dell’umano, dell’intero e del mondo, si pongono oltre ogni dualismo tra lo spirito e la materia, tra l’anima e il corpo.

Il loro apprendimento va dunque oltre il pur necessario rigore storico e filologico, per «procedere alla ricerca di un pensiero vivente, che crea e riplasma incessantemente i mondi» (p. 12); va oltre le illusioni di un bene e di un male assoluti; va oltre il presente e la sua banale potenza d’esserci, per cercare di attingere invece le radici e le forme del sempre.

Del sempre come tempo nel quale ogni comprensione è anche azione, ogni teoria è anche un fare. Del sempre come molteplicità di strade, itinerari e credenze; come ricchezza incomprimibile di principi, luoghi, simboli.

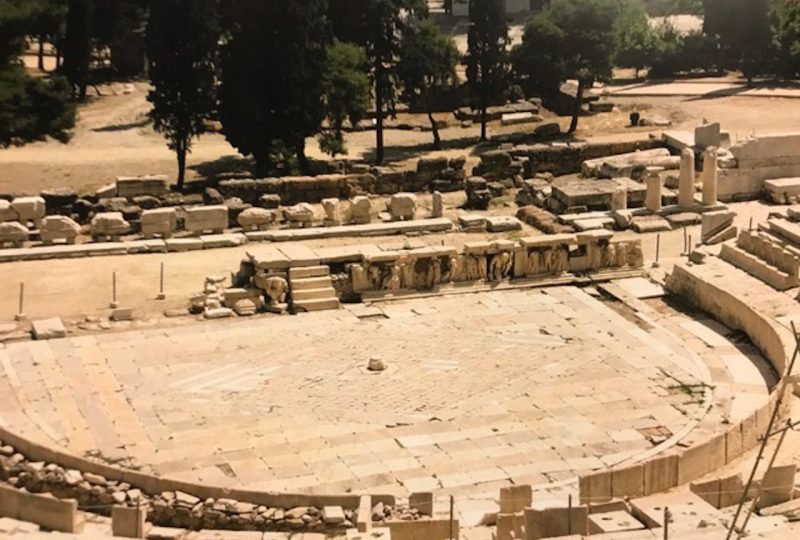

Tra questi, nel mondo antico, Delfi. Uno spazio dove agiscono forze impalpabili, sottili ma evidenti. Dove «tutto diviene suprema unità e presenza assoluta. Là cielo e terra, uomini e dei, storia e natura, passato, presente e futuro paiono coagularsi, con inatteso e sorprendente prodigio, in un unico magico punto che offre, alle anime ricettive, la percezione del principio di ogni cosa. Un punto in cui due linee invisibili s’intersecano: il tracciato orizzontale del divenire e la verticale luminosa dell’essere» (13). Essere e divenire che non sono, ancora una volta, due ma costituiscono l’unità molteplice della materia dalla quale tutto sgorga, nella quale tutto sta e tutto insieme diviene.

Un testo chiave che si immerge in tali dinamiche e di esse cerca di rendere conto è Timeo, nel quale l’essere appare come fatto di un’identità immutabile e incorruttibile e della differenza che suddivide, trasforma, moltiplica, produce, fa. In un movimento circolare che è «il moto del tutto, nella duplice intersezione del cerchio del diverso e dell’identico» (143).

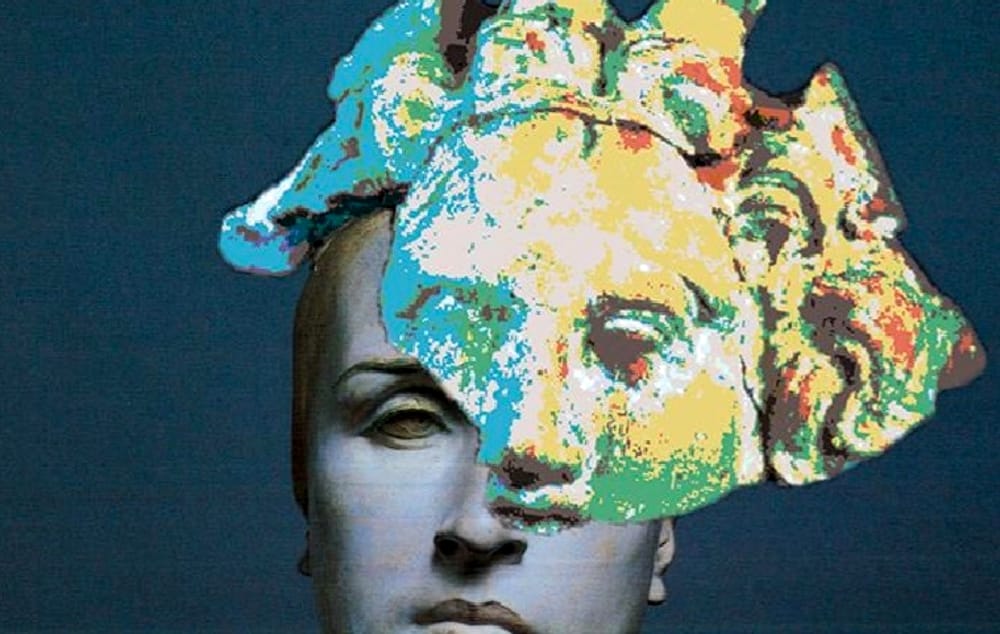

I simboli nei quali e con i quali l’intera cultura greca, compreso il neoplatonismo, intese tutto questo sono i nomi di Ecate, Rea, Cibele.

Ecate è la signora della notte e della luna, è madre feconda ed è insieme vergine, è mediatrice tra i mondi superiori e inferiori. L’asiatica Cibele e l’ellenica Rea sono la stessa titana generata da Gea e Uranos, dalla Terra e dal Cielo e dunque Cibele/Rea è la Grande Madre di tutti gli dèi, ai quali Plotino, Giuliano, Sinesio, Proclo dedicarono le loro azioni, i riti, gli inni.

Uno di questi, composto da Proclo, canta la vita umana come un nulla che diventa qualcosa soltanto perché coniugato alle forze profonde del cosmo, al di là dei «tenebrosi recessi della caduta», delle «fredde onde della nascita» (Inno 4, A tutti gli dèi, vv. 5 e 14), per diventare «una pura scintilla di luce, / una scintilla che dissolva la nebbia» (Ivi, vv. 7-8; qui a p. 152).