Copio qui alcuni dei testi che ho inserito su Twitter in questi giorni:

====================

E ora che #Trump attacca la #Siria è diventato buono? L’informazione unilaterale è sempre al servizio degli#USA e del loro impero.

La distruzione dell’esercito siriano darebbe forza agli islamisti e all’#Isis. Poi però si lamentano degli attentati in #Europa. #AttaccoUsa

Se ne è accorta persino Repubblica: “Aviazione siriana in ginocchio, un vantaggio per la Jihad” #attaccousa #Siria

4 bambini morti nell’#attaccousa. Tutti i bambini sono uguali ma alcuni sono più uguali degli altri. E #May e #Merkel con #Trump contro #siria

È tanto istruttivo quanto squallido vedere ora l’ di farsi complice del ‘nazista’ in

====================

In che modo si è arrivati a tutto questo? Quali sono le radici profonde del bellum omnium contra omnes al quale sta pervenendo la politica degli Stati contemporanei?

Le guerre che sconvolsero l’Europa all’inizio dell’età moderna e che si conclusero con il conflitto dei Trent’Anni (1618-1648) furono così totali e feroci perché combattute in nome di Dio. Papisti contro riformati, riformati in lotta tra di loro, re cattolici contro sovrani protestanti ma anche cattolici contro altri cattolici. Tutti combattevano in nome della verità e per motivi quindi di suprema giustizia, poiché nulla -evidentemente- è più giusto che lottare per la verità assoluta del Dio.

Le paci di Westfalia posero fine a tali massacri, regolamentando i conflitti con norme estremamente rigide, che fecero emergere una delle strutture della guerra, il suo essere anche «un gioco diplomatico dominato dalla ragion di Stato con i suoi corredi di segretezza (non a caso nasce in questo periodo la diplomazia come professione) e le sue decisioni sottratte alla passionalità, che in certi momenti sembrava, appunto un gioco; come se si giocasse alla guerra, espressione da non intendere alla leggera, poiché proprio il rispetto ferreo delle regole che si pretende dai giocatori era quello che riusciva a tenere sotto controllo la violenza della guerra. E del resto, come ha mostrato Huizinga, il gioco è uno dei modelli supremi di relazione tra pari» (Archimede Callaioli, in Diorama Letterario 335, p. 22, a proposito del libro La guerra ineguale di Alessandro Colombo).

Il sistema di Westaflia -che escludeva categoricamente i civili dalle azioni di guerra- cominciò a incrinarsi con i conflitti combattuti in nome della Liberté Égalité Fraternité (giacobini e Napoleone) per crollare del tutto nel Novecento con l’evento fondamentale degli ultimi due secoli: la Grande Guerra 1914-1918. Da allora la guerra non ha più rispettato niente e nessuno, tornando a un’altra sua dimensione fondativa e assai diversa dal gioco: la caccia. Decisivi furono gli sviluppi tecnologici, culminati con l’utilizzo dell’aviazione non come sfida nei cieli tra cavalieri/piloti ma come strumento terroristico esplicitamente teorizzato per la prima volta dal generale italiano Giulio Douhet, proprio durante la I Guerra Mondiale. Secondo questo militare l’aviazione avrebbe dovuto svolgere un ruolo del tutto autonomo e capace da solo di mutare le sorti del conflitto, poiché -scrisse- «rende immensamente di più distruggere una stazione, un panificio, una officina producente materiale bellico, mitragliare colonne di camions, treni in marcia, maestranze, ecc. che non bombardare o mitragliare trincee. Rende immensamente di più infrangere resistenze morali, dissolvere organismi poco disciplinati, diffondere il panico ed il terrore che non urtarsi contro resistenze materiali più o meno solide» (cit. da Callaioli, ivi, p. 23).

Attenzione alla parola chiave enunciata da Douhet: terrore. Pur di ottenere la vittoria definitiva contro il male assoluto, rappresentato dalle potenze dell’Asse, si giunse al «momento culminante, ai ‘più perfetti atti terroristici della storia’: Hiroshima e Nagasaki» (Ibidem). In nome della suprema giustizia si giunse a cancellare in pochi minuti le vite di centinaia di migliaia di civili, di persone non in armi. Lo stesso era accaduto tra il 13 e il 15 febbraio del 1945 a Dresda, incendiata dall’aviazione britannica per esplicita volontà di Winston Churchill. Dresda non ricopriva alcun ruolo strategico; per colpirla -e bruciarne centinaia di migliaia di abitanti- il democratico Churchill parlò esplicitamente di terrore da trasmettere ai tedeschi, ai cittadini tedeschi.

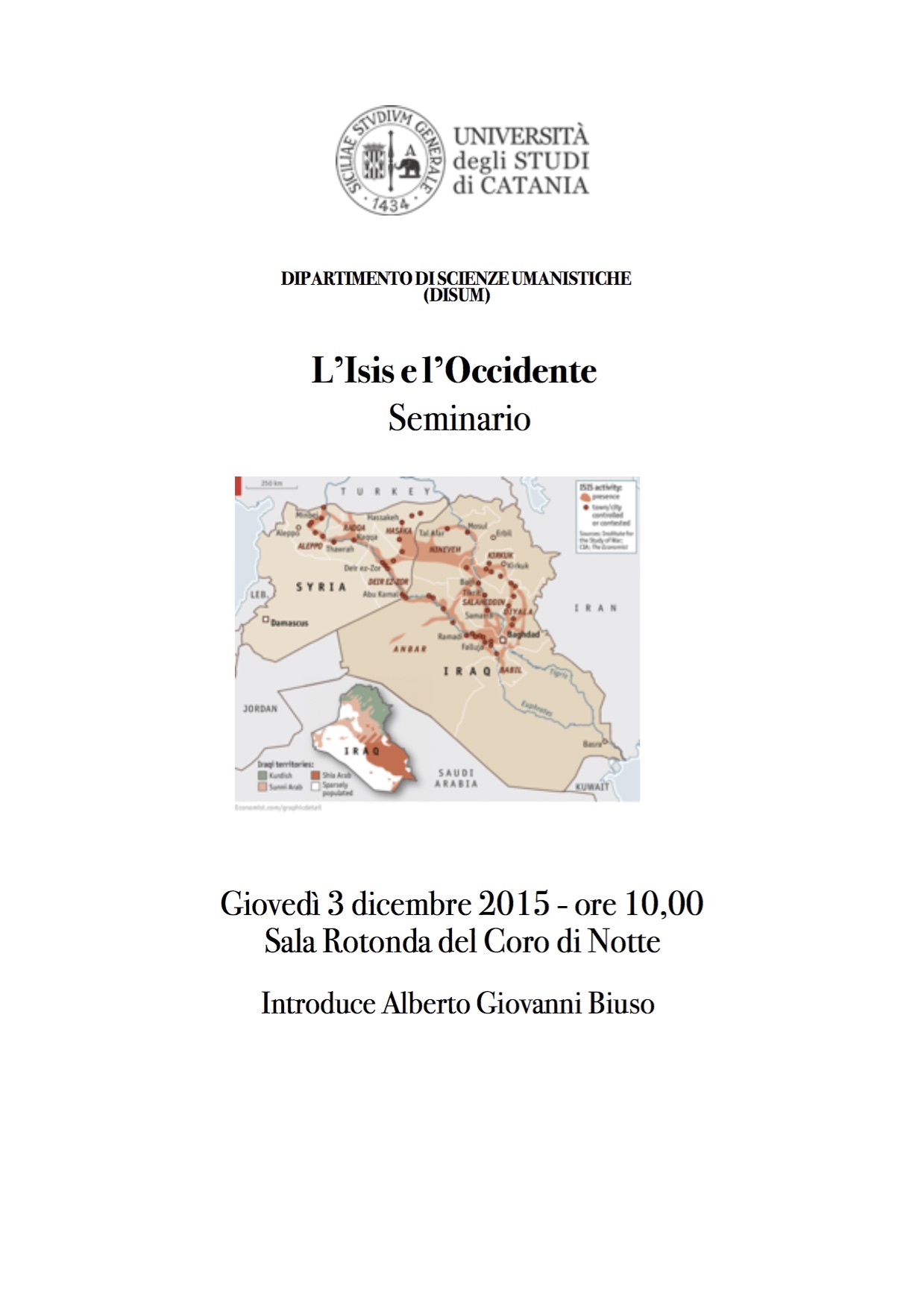

Il terrore portato nel Vicino Oriente e in Europa dall’Isis e dalle altre forze islamiste è attuato in nome di Dio e per la verità del Corano. Il terrore portato dagli eserciti statunitensi ed europei in Afghanistan, Iraq, Libia, Siria è attuato in nome della democrazia, dei diritti umani, della giustizia.

Se tutte le guerre sono delle catastrofi, quelle giuste sono le più feroci, senza confronto. «Non ci sono guerre giuste, ma ci deve essere un ‘giusto’, vale a dire delle regole rispettate, nella guerra. Così accadde nell’età moderna [per merito dei Trattati di Westfalia] e a questo bisogna aspirare oggi per evitare di finire in una ‘guerra civile mondiale’ senza limiti, in cui ciascuno si ritiene portatore di verità assolute» (Eduardo Zarelli, p. 35).

Intendo qui dire con chiarezza che mi pongo contro tutte le guerre combattute per Dio, per la verità, per la giustizia, per la democrazia. Anche perché i primi a opporsi a tali conflitti dovrebbero essere i filosofi. Quando anch’essi, invece, cadono nella trappola della verità assoluta (‘verità’ andrebbe declinata sempre al plurale) accade che si facciano complici dei peggiori crimini, come fu per Jean-Paul Sartre, il quale negando la terribile carestia del 1932-1933 voluta scientemente dallo stalinismo per punire i contadini ucraini che rifiutavano la collettivizzazione delle terre, «diede una delle sue più ripugnanti prove di falsificazione della realtà e di conformismo, uscendo sconfitta [l’intellighenzia francese], ma non al punto da farsi passare la voglia di impartire lezioni di moralità politica a tutti i propri avversari» (Roberto Zavaglia, p. 25).

Anche senza la pratica della guerra giusta, la convinzione di parlare e agire in nome di un bene assoluto può condurre a esiti gravi e paradossali, come quelli che riguardano il tema dei flussi migratori dai paesi africani verso l’Europa. Nei confronti di chi evidenzia che l’identità è un concetto e una realtà del tutto ovvia per qualunque società umana -dalle più piccole tribù ai grandi stati- si alza il coro del conformismo più miope, incapace di vedere -semplicemente vedere– «che nel corso della storia gli individui hanno costantemente mostrato una tendenza ad aggregarsi e a creare codici di riconoscimento reciproco -e di esclusione degli estranei- intorno ad una serie di referenti sia concreti che simbolici che dessero loro la sensazione di co-appartenere ad una o più precise entità plurali. Si sono insomma voluti pensare come comunità e come popoli» (Marco Tarchi, p. 2). Ogni tanto qualcuno si sottrae al conformismo liberale e liberista dell’accoglienza indiscriminata che favorisce il Capitale, mette a rischio le culture di arrivo e crea violenza contro i migranti. Paul Collier ad esempio, figlio di migranti e intellettuale di sinistra, il quale in Exodus. I tabù dell’immigrazione (Laterza, 2015) argomenta una «tesi che può essere riassunta in questi termini: le porte non vanno né aperte né chiuse, ma socchiuse; un po’ di immigrazione sì, troppa immigrazione no» (Giuseppe Giaccio, p. 29).

Paesi come il Canada e l’Australia, pur essendo enormemente più estesi degli stati europei e praticamente disabitati (l’Australia) «limitano l’immigrazione alle persone in possesso di un titolo di studio superiore e associano ai sistemi a punti una serie di colloqui tesi a valutare altre caratteristiche», come ricorda appunto Collier (ibidem). Di fronte a politiche così ‘fasciste’ attuate dal Canada e dall’Australia, perché non dichiarare loro guerra in nome del supremo diritto all’emigrazione? Sarebbe certamente una guerra giusta.